|

Le poil à gratter…

|

|

Laurence Aellion |

|

|

|

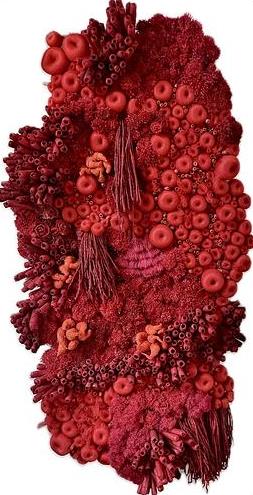

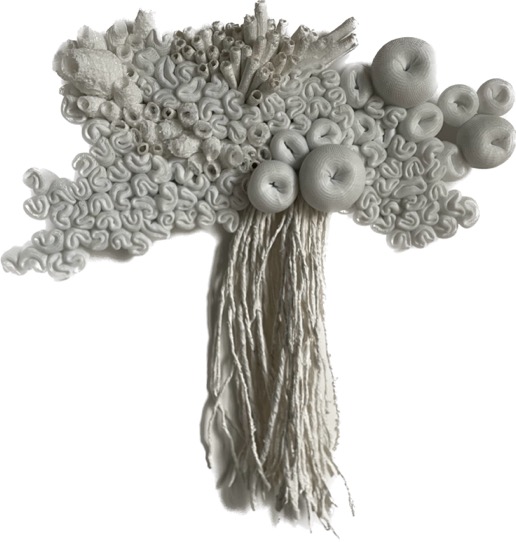

La marque distinctive du XXe siècle est l’encombrement, la prolifération des objets, c’est-à-dire l’hégémonie de la matière. Jean Dutourd[1] Que faire de ces produits ou sous-produits de notre société de consommation – emballages, bouteilles, cordelettes, câbles, ficelles et résidus divers – qui prolifèrent et finissent par nous submerger, au point d’anéantir, par leur accumulation inconsidérée et incontrôlée, notre environnement ? Faut-il comme le couple du roman Les choses, 1965, de Perec, se résigner à une forme de déclassement social en renonçant à s’encombrer de l’inutile ou du superflu : « […] ils comprenaient, parce que partout, tout autour d’eux, tout le leur faisait comprendre, parce qu’on le leur enfonçait dans la tête à longueur de journées, à coups de slogans d’affiches, de néons, de vitrines illuminées, qu’ils étaient toujours un petit peu plus bas dans l’échelle, toujours un petit peu trop bas. » ? Les artistes ont, depuis longtemps apporté une réponse à ces interrogations en procédant à des détournements ou à des recyclages de matériaux préexistants, souvent devenus inutilisables ou dysfonctionnels. On attribue en général à Marcel Duchamp et à ses ready-mades, qu’ils soient non qualifiés, assistés, réciproques ou malades, les premières tentatives significatives de détournement d’objets. Il a été précédé et suivi par de nombreux autres artistes qui ont recouru à ces méthodes. Pablo Picasso, Georges Braque ou Alexandre Archipenko, dès 1912, donc avant la Roue de bicyclette de 1913, le Porte-bouteilles de 1914 ou la très médiatisée Fontaine de 1917, avaient déjà pratiqué des emprunts à des objets banals de la vie de tous les jours. Après eux, des créateurs aussi différents que Jean Dubuffet, Kurt Schwitters, Louise Nevelson, Daniel Spoerri, John Chamberlain, Wolf Vostell, Joseph Beuys, Man Ray, Joseph Cornell, Robert Rauschenberg, Edward Kienholz, Arman, Jean Tinguely, George Herms, Bruce Conner, Bertrand Lavier…, pour n’en citer que quelques-uns, ont pratiqué le détournement ou le recyclage d’objets trouvés, neufs ou usagés, pour composer leurs œuvres… Plus généralement, le pop art, le nouveau réalisme, Fluxus et l’arte povera sont aussi les héritiers historiques de ces pratiques. Notons aussi que les arts populaires ont, de tout temps, été nourris par de telles démarches. Il en est de même de l’enfant qui fait, d’un vieux manche à balai, un très opérationnel cheval… Pour le Trésor de la langue française, le détournement est une « action de changer la direction initiale d’une voie » et le recyclage une « opération consistant à soumettre un fluide, une matière énergétique, un produit à un traitement supplémentaire en vue de compléter sa transformation, son épuration et plus généralement de permettre sa réutilisation ; par métonymie, le résultat de cette opération. » La démarche créatrice de Laurence Aellion s’inscrit dans cette double approche : recycler et détourner. Elle est aussi simultanément esthétique, éthique et écologique. Comme beaucoup d’artistes de sa génération, elle se rebelle contre les effets mortifères de ces dizaines de millions de tonnes de déchets en matière plastique qui contribuent à créer ce sixième continent, s’étendant, dans les fleuves, les mers et les océans, sur six fois la surface de la France, parfois sur plus de trente mètres de profondeur. Il contribue à l’extinction de la vie marine, à la disparition des récifs coralliens et à la réduction de la biodiversité… Cependant, plutôt que se cantonner à une protestation sans grands échos ni effets, notre artiste a décidé de mobiliser notre attention en créant, à partir de ces rebuts en devenir, des œuvres d’art dont les apparences séduisantes ne peuvent que nous interpeller… Pour arriver à ses fins, elle collecte méthodiquement et stocke toutes sortes de déchets en matière plastique : filets, sacs, capsules, flacons, gaines de câbles, films de polypropylène… Elle les classe par types et par couleurs pour constituer un nuancier de teintes et de textures – l’équivalent de la boîte de couleurs ou de la palette du peintre – dans lequel elle puise pour ses réalisations. Elle les noue, tisse, fusionne, éclate, assemble, tricote… pour réaliser de petits objets ou de grandes structures, présentées en suspension, au mur ou au sol. Ces réalisations proliférantes et turgescentes, dans des camaïeux d’une couleur dominante – souvent le rouge ou le vert, mais aussi le violet, le bleu et le jaune orangé –, peuvent, selon la sensibilité du spectateur, évoquer des bancs de coraux, des anémones de mer, des viscères ou des végétaux ayant subi d’improbables mutations génétiques. Dans sa série des Immarcescibles, 2022, Laurence Aellion, présente, sous des cloches de verre, une série de petites compositions coralliennes réalisées à partir de déchets en matière plastique. Leurs couleurs sont des modulations monochromes allant du jaune vers l’orangé, passant par le rouge, le rose, le violet, puis le vert, le bleu, le marron pour terminer sur du noir. Comme leur nom l’indique, elles sont imputrescibles. Elles ne sont ni biodégradables ni épuisables… Dans une démarche à caractère autoréflexif, non sans un brin d’ironie amère, l’artiste nous rappelle que ces structures impérissables sont les mêmes qui, déversées inconsidérément dans la nature, contribuent à la disparition de ces coraux qui leur ont servi de modèle et auxquels elles se substituent. Renversant les rôles, ce sont les déchets qui sont préservés sous un dôme de verre, comme s’il s’agissait de les défendre des agressions de l’environnement… La question posée par l’artiste est de savoir si nous sommes prêts à accepter cette virtualisation de la nature vivante dans laquelle ce que nous aurions dû protéger n’est plus accessible qu’à travers des ersatz inanimés ? Dès 1928, anticipant notre monde d’aujourd’hui, Aldous Huxley n’écrivait-il pas : « Comment savez-vous si la Terre n’est pas l’enfer d’une autre planète[2] ? » Lorsque ces œuvres sont présentées en plein air, l’ironie se mue alors en violent réquisitoire. Elles lancent un défi à la logique consumériste et formulent une critique virulente de notre société de consommation et de son impact négatif sur notre environnement. Les grandes pièces murales, Corallium, 2022, et sa série des Artefact, 2023, à dominante rouge, ont une hauteur qui peut atteindre trois mètres. Pour les réaliser, Laurence Aellion a transformé, par fusion, effilochage, tressage, nouage, tricotage… un grand nombre de sacs-filets Raschel, ces treillis, fabriqués à partir de matériaux synthétiques, utilisés dans l’agriculture pour protéger les plantations, dans la construction et surtout dans le commerce de détail pour emballer fruits et légumes. Elle a aussi utilisé des fragments de ces filets tubulaires élastiques qui servent notamment à emballer oignons et aulx. Sous ses mains, cette matière première, considérée comme banale, dénuée de toute valeur et irrémédiablement vouée au rebut, est transmuée par un processus qui révèle sa beauté intrinsèque et un immense potentiel évocateur, demeuré latent. Comment faire du beau avec ce qui ne l’est pas et deviendra même nocif si on ne le détourne pas de sa destination programmée ? Telle est la gageure à laquelle ces œuvres répondent. L’artiste se réapproprie ainsi d’infimes quantités de la masse des déchets qui s’entasseront dans nos océans, les détourne de leur inexorable devenir et les renvoie, transfigurés, à une société qui s’obstine à ne pas vouloir assumer un devoir collectif. Cette forme de rédemption, de transmutation ou de transsubstantiation d’un banal nuisible devrait appeler à une réaction salvatrice qui tarde pourtant à venir. On pense ici au propos de l’écrivain brésilien Paulo Coelho qui écrivait : « Tout ce qui est fait dans le présent affecte l’avenir en conséquence, et le passé par rédemption[3]. » Devoir pour le présent, pour l’avenir et pour racheter le passé… À sa manière, Laurence Aellion réactualise en notre siècle le Magnum Opus des alchimistes, faisant d’une vile matière une nouvelle pierre philosophale soumise à notre contemplation… La série des Annella, 2023, fait référence aux gorgones, ces coraux cornés en forme d’éventails que l’on trouve dans les mers tropicales et subtropicales[4]. Ils sont souvent de couleurs vives : rouge, jaune, violet… Leur squelette est formé d’une substance souple et dure que l’artiste figure par un treillis de sacs-filets tricotés et de fibres en matière plastique. Ces pièces peuvent aussi évoquer le réseau des nervures de la feuille d’un improbable arbre de dimensions gigantesques. Ici comme ailleurs, Laurence Aellion n’est pas seulement critique. Elle nous invite aussi à envisager des modes de vie plus soucieux de l’avenir de notre monde : « entre la contemplation et l’action, incitant chacun à considérer son propre rôle dans la préservation de la diversité et de la beauté naturelle de notre monde[5]. » Dans le titre des œuvres de la série Nūbēs, 2023, les macrons suscrits des voyelles mettent en évidence le fait qu’il faut prendre ce terme dans son sens latin[6], celui de Nuage. Mais ce mot pouvait, au sens figuré, faire référence à la multitude, à un trouble, à un malheur[7], à une chose inutile ou à la tristesse[8], à l’affliction[9]. De mon point de vue, ces œuvres sont porteuses de toutes ces significations apparemment contradictoires. Des nuages, elles affectent la forme, avec, parfois, une évocation de la pluie qui en tombe, bien que les couleurs semblent, a priori, récuser cette première lecture. Elles font planer un doute sur leur rôle – prémonitoire, avant-coureur de bonnes ou de mauvaises nouvelles – et sur leur utilité. Quant à la tristesse elle y est, comme dans toutes les productions de Laurence Aellion, latente, même si les apparences tentent de dissiper ce chagrin existentiel nourri dans le constat du manque de conscience de la gravité de la menace écologique. Elles donnent, selon les mots de l’artiste « voix au tumulte silencieux d’une Terre en détresse[10]. » Plus généralement, les nuages inspirent, dans la littérature, des sentiments qui relèvent de la mémoire (Jules Supervielle : Les souvenirs sont du vent, ils inventent les nuages[11]), du monde du rêve (Jules Renard : Les nuages sont comme les pensées, les rêveries, les cauchemars du ciel[12]) ou encore d’une distance faisant écho à la disparition d’un être cher (John Keats sur la tombe de Robert Burns : Les nuages, les arbres, les collines arrondies semblent tous, / beaux, froids, étranges, comme dans un rêve[13]). Il y a, en dépit de la truculente vivacité de leurs couleurs, un peu de tout ceci dans les Nūbēs de notre artiste… On y décèle une profonde remise en question de nos interactions quotidiennes avec notre environnement, la volonté d’instaurer un dialogue entre l’Homme et la Nature, une mise en lumière de la très grande fragilité de notre écosystème… Laurence Aellion expose aussi certaines de ses plus grandes œuvres en extérieur, in situ, dans des propositions qui confrontent la vraie nature à ses propres compositions dont la matière est celle-là même qui contribue à la destruction de notre environnement. Une façon de montrer la capacité de résilience du vivant mais aussi sa fragilité, comme s’il était en sursis. Dans l’installation Rives du Styx, 2023, présentée lors de la manifestation Festival Étang d’Arts, à Lognes, elle a disposé au sol une large bande rouge, du type de celle de sa série Artefact, d’un mètre de large et plus de quatre mètres de longueur. Une de ses extrémités plonge dans l’eau d’un étang, faisant penser à une sorte de coulée de lave destructrice. Son titre fait référence à un des fleuves et points de passage des Enfers dans la mythologie grecque. Peut-être s’agit-il de cet enfer évoqué par Aldous Huxley un peu plus haut… En tout cas, le message est clair et la menace bien explicitée, tout en restant dans le registre d’une beauté trompeuse qui, selon les mots de l’artiste, nous incite à « réinventer notre relation au monde matériel, d’adopter une approche plus consciente et respectueuse envers les ressources de notre planète[14]. » Avec Murmures éternels, 2024, exposée dans la manifestation Parcours d’Art Actuel 2024 – À ciel ouvert, à Riorges, dans la Loire, le principe est similaire. La bande, verte cette fois-ci, dépasse les six mètres de longueur. Elle descend du tronc d’un arbre pour terminer sa course dans un ruisseau. Cette structure en apparente expansion, simultanément marine et terrestre dans son aspect, se comporte comme une métaphore de la fragilité du vivant. Elle encourage le regardeur à réfléchir sur l’interdépendance de l’art, de la nature, des flux vitaux… et de la mort… Dans toutes ses œuvres, Laurence Aellion affirme vouloir « rendre tangible l’abstrait, rendre admissible la controverse, rendre audible le cri strident d’une planète en alerte[15] » et « inspirer un changement de perspective, promouvoir l’idée que chaque action, si minime soit-elle, compte dans la lutte contre la dégradation environnementale[16]. » À ces fins, elle détourne des débris voués à polluer une Nature qui en étouffe et les restitue à leurs initiateurs sous une forme acceptable, voire ludique, les exhortant à assumer leur responsabilités, collectives et individuelles… Le feront-ils ? Louis Doucet, décembre 2024

[1] In Dutouriana, 2002.

|

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

Annonces |

|||||

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

|

|||||

|

du 14 juin au 26 juillet 2025

Vas-y raconte…

|

|||||

|

du 13 septembre au 20 décembre 2025

Recycle Art

|

|||||

|

|

Cynorrhodon - FALDAC recommande | ||||

|

Écriture(s) avec Nicolas Aïello, Claude Briand-Picard, Dominique De Beir, Joël Hubaut, Hélène Launois, Frank Mas, Gianpaolo Pagni, Denis Pondruel et Thomas du 28 juin au 30 août 2025 Galerie Réjane Louin – 19 rue de l’Église – 29241 LOCQUIREC |

|||||

|

L’Art dans les chapelles Diane Benoit du Rey, Marie Bette, Michel Gouéry, Gabrielle Herveet, Lucy Kerr, Guillaume Linard-Osorio, Jérémy Liron, Gyan Panchal, Laurence Papouin, Nicolas Pilard, Laure Tiberghien et Brankica Zilovic du 4 juillet au 31 août 2025 Pays de Pontivy |

|||||

|

macparis Automne 2025 du 2 au 7 décembre 2025 Bastille Design Center – 74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS |

|||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2025

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre