|

Le poil à gratter…

|

|

Françoise Peslherbe |

|

|

|

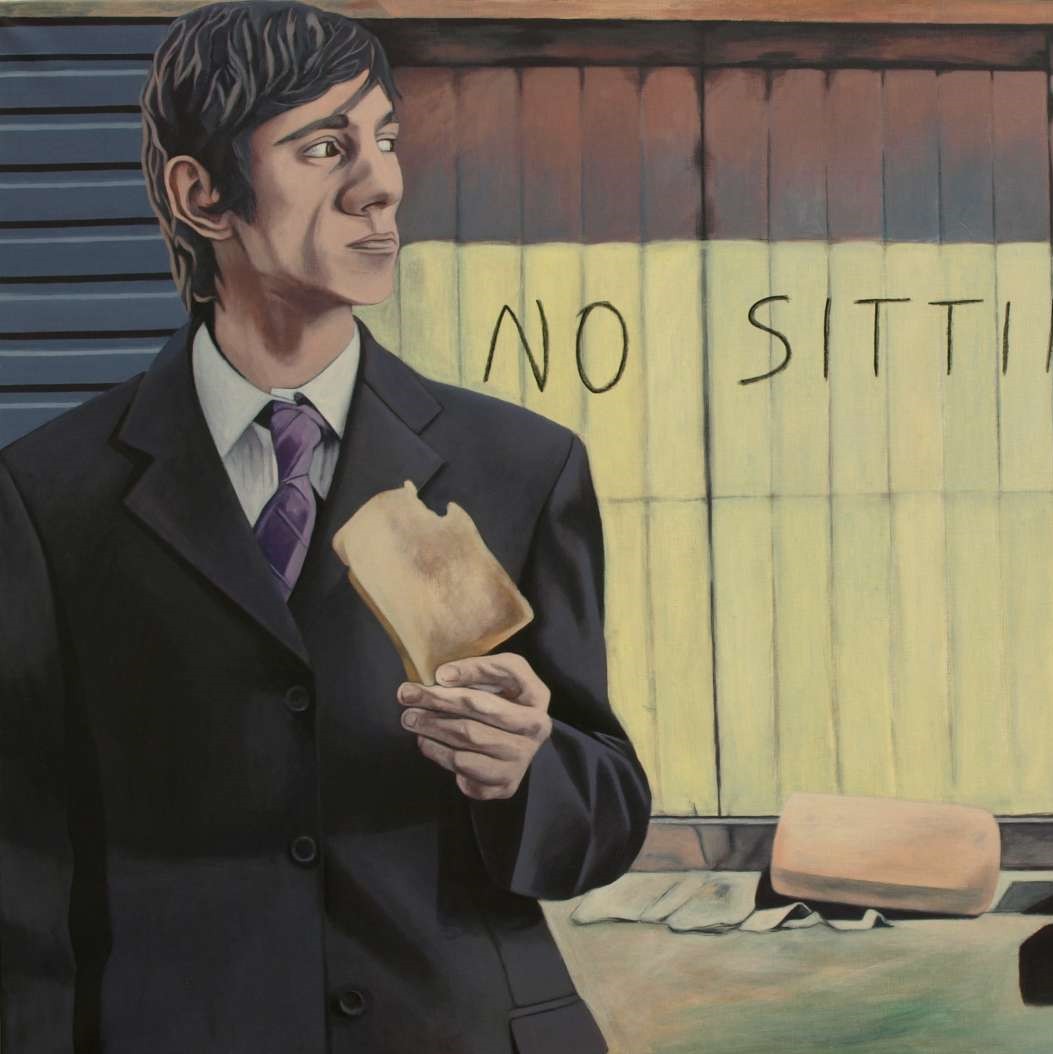

Ma peinture est profondément liée à l’environnement urbain dans lequel je vis. Elle se comprend comme un refus, voire une dénonciation d’un monde de plus en plus envahissant d’objets et d’images qui conditionnent fondamentalement notre vie quotidienne. Peter Klasen[1] Françoise Peslherbe, Troyenne[2] de naissance et Briochine[3] d’adoption, pratique le photomontage avec un humour corrosif et dévastateur, ce qui n’exclut pas, dans ses travaux, des pages d’attendrissement et de sentimentalisme. Elle observe ses semblables dans leur environnement urbain, saisit des expressions, des éclairages, des détails invisibles du plus grand nombre, les détourne et leur donne un tout autre sens. Colore la vie, 2016, est une œuvre emblématique de sa production. On y voit un jeune acrobate, en tenue de ville, réaliser un exercice d’équilibriste, sur un seul bras, perché sur le toit d’un bâtiment dont les arêtes sont soulignées d’un rouge vif, le même qui a servi à inscrire, sur un des murs, le graffiti du titre de la composition. Chacune des photographies de Françoise Peslherbe est un fragment d’une étude sociétale qui remet en cause les habitudes et la façon d’appréhender notre quotidien. Elle peut se lire comme une mise en scène d’un propos qui rejoint celui de Peter Klasen cité en exergue du présent texte. Son discours traite ainsi de la place de l’humain dans l’inhumanité de la ville, des relations antagonistes entre des corps vivants et des constructions déshumanisées. On pense irrésistiblement à Raymond Queneau parodiant le Contre les bûcherons de la forêt de Gastine des Élégies, 1584, de Ronsard : Franz Kafka a écrit : « On photographie les objets pour les chasser de son esprit[5]. » Françoise Peslherbe, dans sa démarche, prend le contrepied de ce point de vue. Les objets qu’elle choisit et met en scène imposent leur présence, le plus souvent dans des rôles pour lesquels ils n’ont pas été conçus. C’est de la disjonction entre leur usage originel et les détournements qu’elle leur fait subir que naît la tension palpable dans toutes ses compositions. En quelque sorte, la valeur d’usage[6] de ces choses banales se mue en valeur d’échange[7] onirique ou narrative. Cette opposition est encore soulignée par l’utilisation du noir et blanc pour l’environnement et de couleurs vives pour les personnages représentés, souvent vêtus de ces joggings ou de ces vestes à capuches, chaussés de ces baskets qui caractérisent, aujourd’hui, une bonne partie de la jeune population urbaine. Cependant, dans un certain nombre de ses compositions, le regardeur ne saurait décider si la plasticienne a réalisé in situ une scénographie qu’elle a photographiée telle quelle, en une seule prise de vue, ou si ce qui est donné à voir résulte d’un savant travail de montage, dans son laboratoire numérique, à partir de plusieurs clichés, pris en extérieur ou en atelier. Ces opérations a posteriori sont tellement méticuleuses et précises qu’il est quasiment impossible d’en discerner les traces, laissant le spectateur douter de la réalité, de la plausibilité de ce qu’il voit. Dans les deux cas, Françoise Peslherbe nous montre des choses inédites, purs fruits de son imagination, des narrations, patiemment construites de toutes pièces, porteuses de messages ou d’interrogations sur les rapports de l’homo urbanus avec son biotope. John Stuart Mill aurait déclaré : « La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard[8]. » C’est bien de cela dont il s’agit dans les œuvres de Françoise Peslherbe. Mais il ne faut pas se leurrer. Si l’instantanéité et le hasard semblent naturels dans ses compositions, ils masquent une intense réflexion et des travaux préparatoires qui n’ont rien de fortuit, suivis de minutieux post-traitements dans son atelier. En revanche, la prévoyance – dans le sens que lui donne Mill de prospective ou d’anticipation – et la complicité, tant avec les acteurs de ses compositions qu’avec leur regardeur, ne font aucun doute et se muent en une évidente empathie. Il y a, chez notre artiste, un peu de la démarche du photoreporter qui observe et analyse des faits et des choses, essaie d’en comprendre le sens et les raisons d’être, souligne ce qui reste caché du plus grand nombre et nous restitue ses conclusions, sans prendre ouvertement parti mais en déléguant au spectateur la mission de conclure sur la base des prémisses qui lui sont présentées. Lequel est amené à se forger sa propre opinion sur des données qui peuvent être sociales, sociétales ou politiques, dans le sens premier de ce dernier mot : relatifs à la cité. À lui de découvrir des détails invisibles pour d’autres, de donner du sens à ce que l’on ne voit pas d’habitude, à imaginer des constructions, physiques et mentales, qui dépassent la réalité factuelle, de se projeter dans un futur, de voir – de pré-voir – au-delà de l’instant donné. Le mouvement ascensionnel qui figure dans certaines des propositions de Françoise Peslherbe illustre bien cette volonté d’inciter le regardeur à se projeter vers un ailleurs potentiellement meilleur. Ainsi Les aléas de la vie, 2017, montre une immense et improbable échelle, sortie d’une mer agitée, escaladée par trois personnages colorés dont le dernier, au sommet, semble, tel un nouvel Icare, se jeter dans le vide pour prendre son essor. Dans Se compliquer la vie, 2018, un homme s’agrippe à une paroi en béton, en bord de mer, avec un fragment de blockhaus à ses pieds et, de façon ironique, un panneau signalétique coloré indiquant un risque de chute de pierres. Pour Accro aux pixels, 2018, un jeune encagoulé, montré de dos, escalade un mur mosaïqué dont les motifs évoquent les détails infiniment agrandis d’une photographie en noir et blanc : mise en abîme de la technique photographique et en péril de l’intrépide alpiniste occasionnel. L’ascension professionnelle, 2012, est plus ludique et ironique, sarcastique, même, en mettant en scène une série de jeunes gens aux vêtements flashy en train de créer, comme par effraction, une colonne humaine dans la gaine technique en béton d’un immeuble dont l’entrée est interdite par une forte grille cadenassée. Cette dernière œuvre illustre la propension de Françoise Peslherbe à illustrer, de façon critique et au pied de la lettre, certaines expressions ou des dictons. Dans Métro, boulot, dodo, 2011 elle présente un jeune, en jogging bleu et jaune, allongé penché vers l’avant, face vers le sol, sur une rampe d’accès à une station de métro, sa tête encapuchonnée logée dans une boucle du rail de la balustrade. Tri sélectif, 2012 aligne, en noir et blanc, cinq poubelles devant la façade d’un magasin délabré, aux vitres brisées. Devant celle de gauche des corps enchevêtrés, vêtus de couleurs criardes, semblent destinés à partir dans la benne à ordures. Au cas où en douterait, l’inscription jeunes en péril, au pochoir sur le mur en briques, nous ramènerait à la réalité du propos. Pour La tête dans les nuages, 2014 – une vue en contreplongée de la structure métallique d’un pont suspendu, se perdant dans les nuages –, Françoise Peslherbe fait apparaître les jambes et les pieds d’un protagoniste coincé dans un des orifices des poutrelles métalliques. Avec La vie en pointillés, 2014, c’est un corps allongé sur le ventre, dans le prolongement d’une double ligne de circulation, qui nous est présenté. On craint pour la vie du sujet, mais le panneau signalétique, au premier plan, ne met en garde, de façon dérisoire, que contre le risque d’éventuelles projections de graviers. Toutes ces intentions de remise en cause des certitudes établies me semblent résumées dans Le contre-poids de nos idées, 2016. Trois personnages arc-boutés sur une bascule de fortune y tentent de contrebalancer la masse d’une benne de déchets industriels. Marcel Proust a écrit : « La photographie acquiert un peu de la dignité qui lui manque, quand elle cesse d’être une reproduction du réel et nous montre des choses qui n’existent plus[9]. » Chez Françoise Peslherbe, il faudrait remplacer le mot plus qui termine la citation par pas. Ou, quand Roland Barthes déclare : « Ce que la photographie reproduit à l’infini n’a lieu qu’une fois[10] », le qu’une fois doit, chez notre artiste, se lire comme jamais ou, peut-être, qu’un jour prochain. L’apparente légèreté, physique ou mentale, des personnes figurant dans ses œuvres, confrontée à la lourdeur immuable de leur environnement, permet d’aborder, en toute humilité et de façon ludique de bien graves questions. Quelle est la cohérence de ce monde urbain qui ignore la fragilité humaine ? Quelle est la place de l’Homme dans cette société matérialiste ? Quel est son avenir entre macadam et espoir de grands espaces de liberté ? Comment doit-il ou peut-il se comporter, réagir, protester ? En 2017, Françoise Peslherbe a été invitée, avec dix autres plasticien(ne)s, dans l’ancien Musée-bibliothèque de Grenoble pour une résidence d’artistes. Chacun des intervenants devait, dans son médium habituel, donner sa vision de la culture. Pour la série de photographies qui en est résulté, notre photographe a provisoirement abandonné la couleur dans presque toutes ses images. Elle continue à nous livrer une vision au pied de la lettre et onirique du passé des lieux. Par exemple, dans La mémoire du lecteur, un personnage est allongé, en train de lire, sur une des stèles de béton du Holocaust-Mahnmal de Berlin, le mémorial de l’Holocauste. Le plafond a disparu et est remplacé par un ciel nuageux : mémoire et évasion par la lecture... Dans Surfer sur la culture, une porte entrouverte permet de découvrir une salle du musée dont le sol a été inondé et sur lequel flotte une planche de surf dont la propriétaire vient de dessaler… Ici comme ailleurs, on retrouve toujours cette volonté de raconter, de dire, de susciter des images autres que celles visibles au premier abord, d’exciter l’imagination du regardeur-lecteur. Pour développer ses projets, Françoise Peslherbe aurait pu écrire ou dessiner mais elle a opté pour la photographie, peut-être influencée par le propos d’Ingres : « La photographie, c’est mieux qu’un dessin, mais il ne faut pas le dire[11]. » Sachant que, selon l’adage populaire, un dessin vaut mieux qu’un long discours… Louis Doucet, novembre 2023

[1] Cité en plusieurs endroits, notamment dans des catalogues de ventes aux enchères.

|

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

Annonces |

||||||||

|

du 16 mai au 20 juillet 2024

Dilution

|

||||||||

|

du 14 septembre au 21 décembre 2024

Évasion

|

||||||||

|

|

Cynorrhodon - FALDAC recommande | |||||||

|

Vogel Apacheta du 28 mai au 22 juin 2024 Lidia Lelong du 1er au 19 octobre 2024 Galerie du Haut-Pavé – 13 quai de Montebello – 75005 PARIS |

||||||||

|

Dominique De Beir Accroc et Caractère du 30 mars au 22 juin 2024 Galerie Réjane Louin – 19 rue de l’Église – 29241 LOCQUIREC |

||||||||

|

Mélanie Berger On the one hand Laurent Delecroix je_ne_sais_quoi du 26 mars au 22 juin 2024 L’H du Siège – 59300 VALENCIENNES

|

|

L’Art dans les chapelles |

Amandine Arcelli, Kees Barten, Bernard Calet, Frédéric Houvert, Karen Irmer, Konrad Loder, Laurent Mareschal, Ariane Michel, Ariane Monod, Josée Pitteloud, Sylvain Roche, Annie-Paule Thorel, Anthony Vérot du 5 juillet au 31 août 2024 Pays de Pontivy

|

|

macparis Automne 2024 |

du 12 au 17 novembre 2024 Bastille Design Center – 74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS | ||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2024

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre