|

Le poil à gratter…

|

|

Lydie Chamaret |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

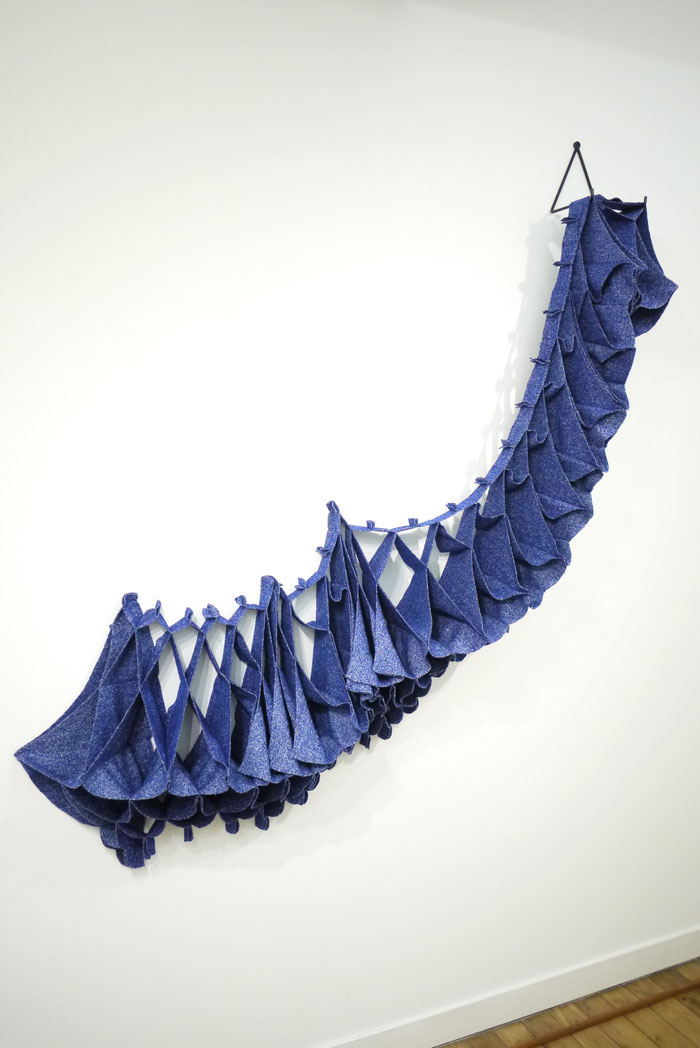

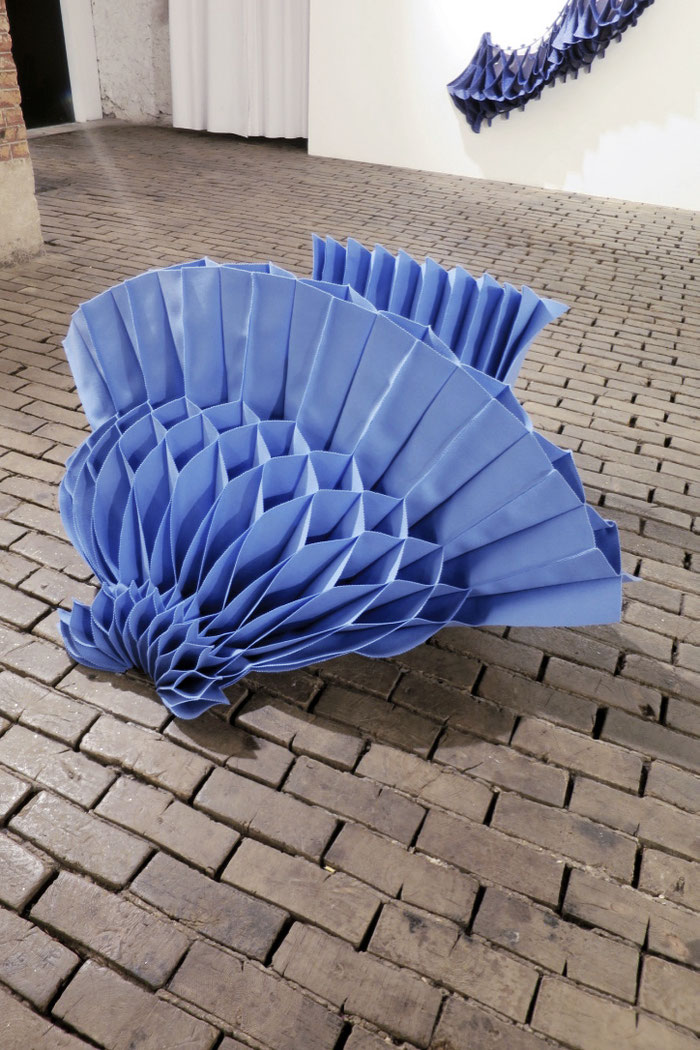

Le pliage est, vis-à-vis de la feuille imprimée grande, un indice, quasi religieux ; qui ne frappe pas autant que son tassement, en épaisseur, offrant le minuscule tombeau, certes, de l’âme. Stéphane Mallarmé[1] Les œuvres de Lydie Chamaret s’intéressent surtout à l’enveloppe corporelle, humaine ou végétale, aux habits, à la peau, aux pelures ou aux écorces… Elle recourt essentiellement à des matériaux textiles et aux techniques permettant de les mettre en forme : modélisme, couture, dentelles, plissés, tombés… Elle a d’ailleurs, après avoir fréquenté l’École des Beaux-Arts de Quimper, poursuivi une formation diplômante de modéliste à l’Académie Internationale de Coupe de Paris, institution dispensant, depuis 1830, une formation professionnelle aux tailleurs. Parfois, elle convoque, cependant, des matériaux moins conventionnels pour les métiers de la confection : fils métalliques, grillages, latex… Certaines de ses productions peuvent être nomades, destinées à être portées tels des vêtements ou des carapaces protectrices, d’autres exposées comme des sculptures muséales autonomes, d’autres, enfin, se présentent sous la forme d’improbables et dérisoires étuis protecteurs pour des objets banals. Sa série des Vêtements pour fruits et légumes est emblématique de sa démarche, ne serait-ce qu’au niveau des titres choisis : Caparaçon pour poivron, 2011, Poncho pour tomate cœur de bœuf, 2011, Cœur d’artichaut, 2013, L’orange, 2013, Costume trois pièces pour oignon, 2018, Fenouil en camisole, 2019, Citron en corsage, 2018, Peau d’orange, 2018… Ces pièces, réalisées en dentelle au fuseau avec des fils métalliques, parfois mêlés à des cordelettes de soie, se présentent comme de précieux vêtements pour habiller un fruit ou un légume d’une parure dont l’apparat tranche avec le caractère banal de ce qu’elle est censée couvrir. De fait, la partie végétale ayant disparu, il ne reste que cette sorte d’écorce, de peau, comme une mue à la fois somptueuse et vaine, le souvenir vague et incertain d’une anatomie à reconstituer… Le contraste entre les minutieux efforts de réalisation, recourant à de lentes et méticuleuses techniques ancestrales, et l’inanité du projet frappe, séduit, interroge… Je ne peux m’empêcher de faire un parallèle de ces réalisations avec la première strophe du célèbre sonnet de Mallarmé : Il y a aussi beaucoup de dérision dans cette démarche qui fait appel à une technique ancienne et laborieuse, normalement destinée à réaliser des ouvrages durables, qui résistent aux aléas du temps, pour l’appliquer à des produits que l’on imagine (à tort, d’ailleurs) éphémères et apparemment inutiles. En s’affranchissant simultanément des finalités traditionnelles et des contraintes techniques de la dentelle, Lydie Chamaret s’approprie cette pratique pour créer des structures inédites, jouant sur les transparences, les superpositions, les plis, reliefs et accidents, pour nous inciter à une féconde réflexion sur les oppositions dialectiques entre plat et volume, présence et absence, plein et vide, solide et trou… Ne serait-on pas confrontés, à notre corps défendant, à ces insondables tombeaux de l’âme qu’évoque Mallarmé dans le propos en exergue au présent texte ? Notons, et ce n’est probablement pas un hasard, que ce sonnet de Mallarmé a été mis en musique par Pierre Boulez dans Improvisation II sur Mallarmé, 1957, ultérieurement intégré à son Pli selon Pli, 1965… Œuvre qui tire son titre d’un autre poème de Mallarmé mais qui n’y figure pas : Dans sa série Mes plats déployés, notre artiste nous propose des structures en tissu ouvragé à la manière des anciennes fraises, ces cols de lingerie, portés de la seconde moitié du XVIe au début du XVIIe siècle, formés de plis ou de godrons, placées autour du cou qu’elles avaient pour objectif de cacher afin de mettre en valeur le visage. Leur confection, complexe, fait appel au modélisme et à la couture, techniques que Lydie Chamaret maîtrise au plus haut point. Si une forme de symétrie demeure dans les œuvres résultantes, elles n’ont rien du circulaire ou du cylindrique des fraises. Elles font appel à des textiles, certes unis, mais vivement colorés, avec une prédilection, non exclusive, pour les satins. Elles peuvent être repliées pour le stockage, se réduisant à de modestes piles de tissu. Elles ne prennent leurs dimensions réelles que lorsqu’on les étire, comme un accordéon, pour les déployer dans l’espace, horizontalement, entre deux supports métalliques, ou verticalement, suspendues au plafond. C’est alors qu’elles peuvent révéler une apparence monumentale et, lorsqu’elles sont posées au sol, se présenter comme de véritables sculptures. Le processus de dépliage peut ainsi être qualifié d’épiphanie de l’œuvre, au sens étymologique de ce terme : manifestation d’une réalité cachée. Il renvoie au propos de Jacques Maritain : « L’action est une épiphanie de l’être[5]. » Ou encore à ce que Leibniz déclarait : « On pourrait connaître la beauté de l’univers dans chaque âme si l’on pouvait déplier tous ses replis, qui ne se développent sensiblement qu’avec le temps[6]. » Gilles Deleuze, commentant la philosophie de ce philosophe, fait du pli un critère du baroque[7]. Pour lui, « les plis du vêtement prennent autonomie, ampleur, et ce n’est pas par simple souci de décoration, c’est pour exprimer l’intensité d’une force spirituelle qui s’exerce sur le corps, soit pour le renverser, soit pour le redresser ou l’élever, mais toujours le retourner et en mouler l’intérieur[8]. » En ceci, Lydie Chamaret se rattache au baroque – ou à sa version française, le classicisme – et non au froissé, caractéristique du rococo. Elle est ainsi plus proche de Zurbarán, avec ses rigoureux drapés, que de Fragonard, lequel aimait pourtant figurer de riches tissus chiffonnés par des transports amoureux, passés ou à venir… On a pu évoquer une parenté entre les pièces de Lydie Chamaret et les Wall Hangings de Robert Morris. Certes, les deux artistes jouent avec la tension et le tombé du tissu, l’effet de la gravité, le recours à des textiles, le monochromatisme et le déploiement de plans dans l’espace, mais le parallèle s’arrête ici. L’Américain semble avoir éventré son matériau, même si l’on sait qu’il a été préalablement découpé avant fixation au mur, laissant à son seul poids la détermination de la forme finale. Chez notre Bretonne, il est évident, au premier coup d’œil, que rien n’est laissé au hasard, que la pièce finale résulte d’un projet dûment réfléchi et réalisé en suivant scrupuleusement un patron préalablement établi. Modélisme, découpe et couture, chez l’une, contre gestualité et abandon aux lois de la gravitation, chez l’autre… À bien les observer, au-delà d’un aspect ludique qui évoque les guirlandes et les confettis des manifestations carnavalesques ou des travaux enfantins de découpage et de dépliage, on découvre, dans ces réalisations, de multiples effets d’hybridation ou de greffe de formes importées : mollusques, pangolins, cnidaires, cristaux, macles... Les travaux de Lydie Chamaret convoquent ainsi, discrètement, le genre humain, l’animal, le végétal ou le minéral. De véritables métamorphoses en action ou en devenir… Qu’elle habille des fantômes de comestibles ou qu’elle déploie ses somptueuses structures en tissus colorés, Lydie Chamaret se situe dans un entre-deux formel et conceptuel. Ni sculpture ni parure, et cependant les deux à la fois, résolument dans le domaine des productions artistiques, mais en recourant à des techniques et pratiques artisanales, ses productions brouillent les pistes pour le regardeur en l’éloignant de ses habituels repères et références. L’artiste déconstruit et reconstruit sans cesse les notions de base de la création plastique : plan et volume, planification et aléas, envol et soumission à la gravité, présence solide et fragile légèreté, banalité des objets et préciosité de leur mise en forme, spontanéité et méticulosité, instantanéité et durée… Elle n’hésite pas à rendre visibles les traces des étapes de la construction de ses œuvres qui nous apparaissent ainsi comme définitivement irrésolues. Peut-être plus encore, ce qui caractérise l’œuvre de Lydie Chamaret, c’est la volonté de pérenniser l’indétermination et l’informe en recourant à des méthodes qui relèvent du déterminisme et de la planification la plus minutieuse. Prendre une pelure d’agrume jetée au hasard, en relever les circonvolutions sous la forme d’un patron qui servira à un patient travail de restitution – de reconstruction – a quelque chose de sublimement dérisoire mais qui finit par s’imposer comme une quasi-nécessité. De même, transformer un lé de tissu en une structure qui peut sembler aléatoire mais qui résulte, en fait, d’un enchaînement de tâches de type artisanal, parfaitement normalisées, tout en laissant visibles des traces du processus de réalisation, suscite de profondes interrogations sur le rôle de l’art, sur son apparente inutilité et sur son impérieuse utilité pour nous faire échapper à la déshumanisation. On peut aussi relever, dans les œuvres de Lydie Chamaret, une réflexion sur le processus mémoriel. Ses Vêtements pour fruits et légumes rendent sensible et tangible l’anatomie d’un objet disparu, de son spectre, la reconstruisent. Dans Mes plats déployés, c’est la mémoire de la succession des étapes de fabrication qui est sollicitée à partir de quelques indices pas toujours perceptibles au premier regard… Dans tous les cas, il s’agit de transgressions… Minimes, peut-être, et présentées de façon apparemment anodine… Mais, tout ceci, pour mieux piéger le spectateur et le pousser à exercer son propre jugement… Une des fonctions essentielles de l’art… Louis Doucet, décembre 2021

[1] In Divagations : Quant au livre – Le livre, instrument spirituel, 1897.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Annonces

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

|

du 21 mai au 16 juillet 2022 Dessins II

|

du 10 septembre au 29 octobre 2022 À fleur de peau

|

du 12 novembre au 17 décembre 2022 Chaos

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2022

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre