|

Le poil à gratter…

|

|

Patrick Mourral – Paradise Now |

||||||||

|

|

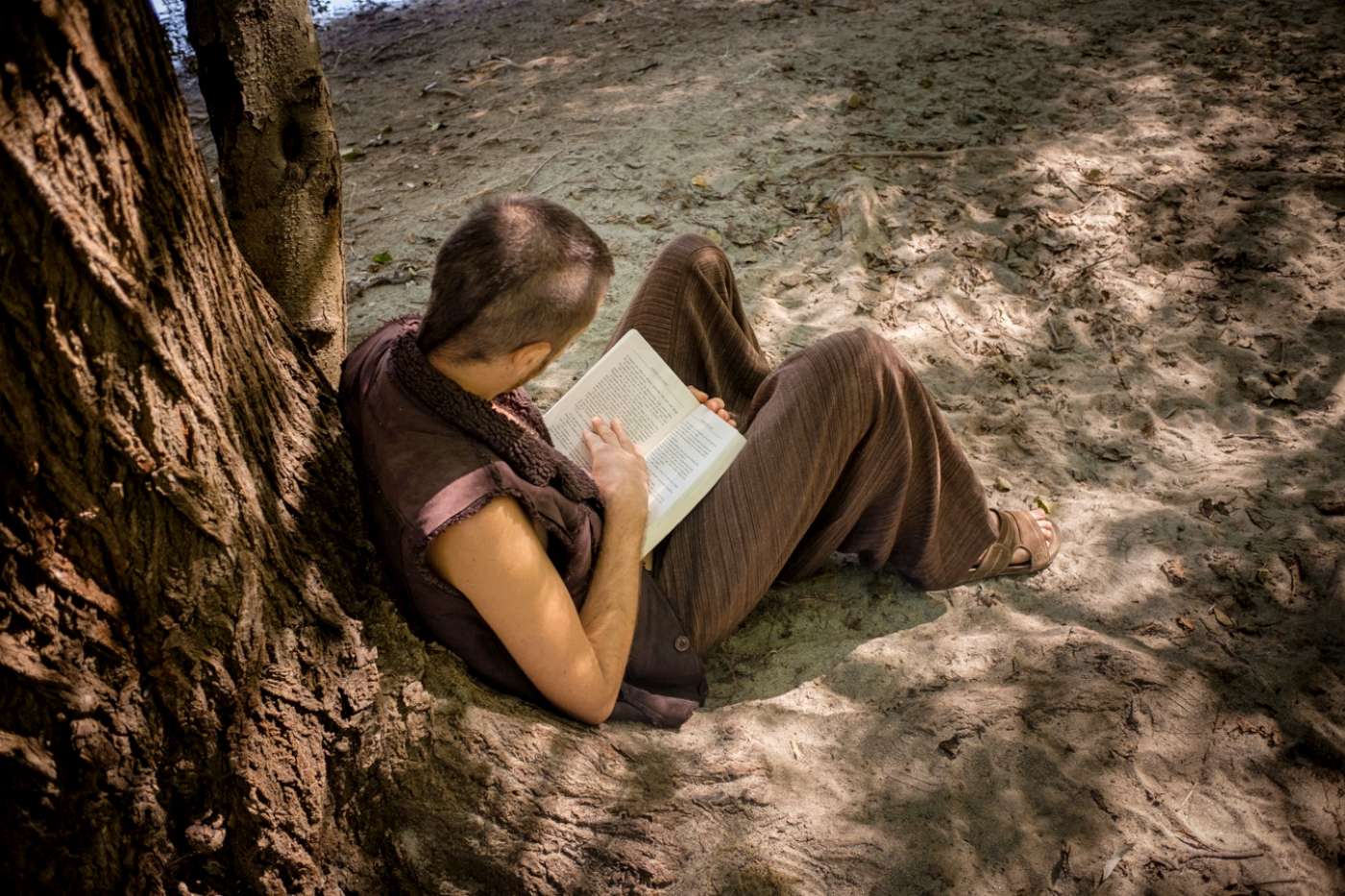

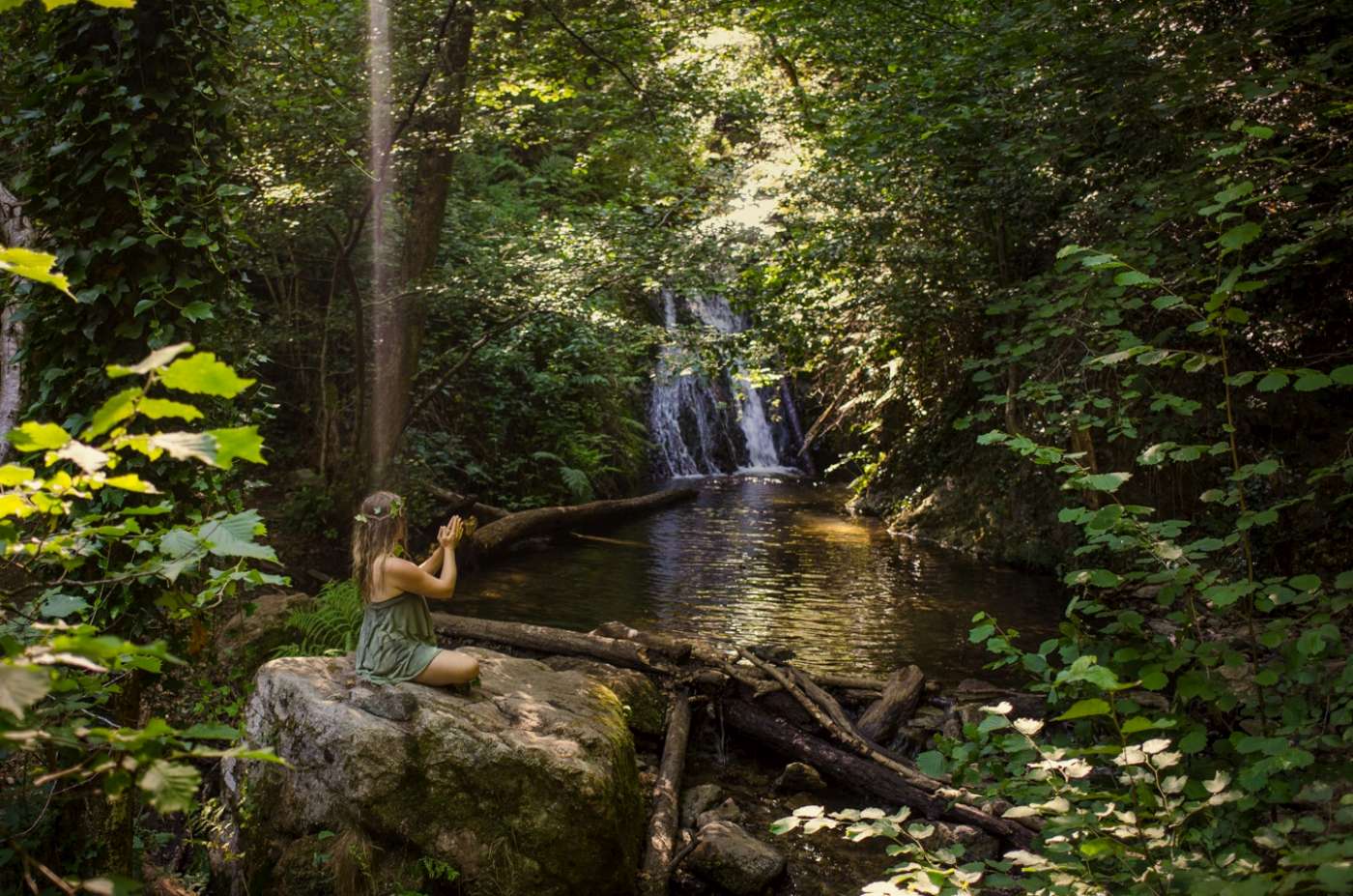

Quand l’homme essaye d’imaginer le Paradis sur terre, Patrick Mourral, photographe, se positionne volontiers aux antipodes du reporter de guerre comme le fut, par exemple, Robert Capa, ou, plus près de nous, dans une tout autre approche, Jeff Wall dans les mises en scène de ses Dead Troops Talk. Au lieu de témoigner de la cruauté de notre monde, il décide d’en exhaler les beautés et sa dimension positive, de le présenter sous un jour meilleur. Cependant, à l’instar des photoreporters, sa démarche demeure essentiellement narrative. Il raconte des histoires. Des histoires réelles ou utopiques, s’appuyant sur des images glanées non pas çà et là autour du globe, mais dans ce que l’artiste nomme L’archipel constitué de mondes sans existence géographique physique mais qui contribuent à un état d’esprit, à une sorte d’élégance de l’âme qui rend les choses plus légères, le quotidien plus magique, la communication plus subtile… Cet archipel plus ou moins lointain et inaccessible se superpose à notre monde matériel, très proche, lui, se logeant dans de discrets interstices. De ce tissage, il résulte, en paraphrasant le propos de Claudel, un Enfer très convenable. Ce qui frappe, avant tout, dans les clichés de Patrick Mourral, c’est la condensation, dans un petit format, d’une multitude d’états physiques ou spirituels, de pérégrinations sans destination connue, de quêtes inassouvies, d’une forme de nomadisme tant matériel que mental. L’artiste parle de dérives, partant d’un point connu de son archipel puis se laissant aller au fil du vent, sans souci de destination ni de date ou de chemin de retour. Cet exercice impose une préparation, qui peut être plus ou moins longue : faire le vide en lui, pour que tout devienne fluide, que son mental et celui de son modèle soient apaisés, en symbiose… Hors lieu et hors temps… On pense inexorablement aux vers de William Blake : Et pourtant, ces clichés nous racontent une histoire, peut-être, parfois, plusieurs simultanément. Patrick Mourral résout cette apparente contradiction en plaçant le propos dans un hors-champ vers lequel certains éléments de l’image nous guident. Ce sont le livre dont la lecture absorbe le personnage adossé à un tronc d’arbre, la scène observée par cet homme vêtu à l’orientale qui scrute l’horizon depuis une porte haut placée, le sommet qu’essaie d’atteindre ce grimpeur qui s’agrippe à des branchages et à des racines, le paysage examiné par ce peintre à son chevalet depuis une clairière, le futur de cet enfant allaité par sa mère… Nous sommes ici dans une forme de distanciation, dans le sens brechtien de ce terme, visant à opposer l’identification de l’acteur à son personnage et à « faire percevoir un objet, un personnage, un processus, et en même temps le rendre insolite, étrange. »[3] Parfois, comme dans le cas du lecteur plongé dans sa lecture, se superpose un processus de mise en abyme, s’appuyant sur la représentation d’une œuvre dans une autre œuvre. On y perçoit aussi une forme de nostalgie, celle dont Kundera écrivait : « La nostalgie du Paradis, c’est le désir de l’homme de ne pas être homme. »[4] Ce désir ne s’exprime pas par le biais d’une forme de déshumanisation, mais par une plongée vertigineuse qui vise à intérioriser des espaces infinis, des perspectives singulières, à intégrer au microcosme individuel l’immensité du macrocosme. C’est cette dimension qui sauve les images de Patrick Mourral de l’écueil de leur grande beauté – de leur joliesse, parfois – qui pourrait les apparenter à celles qu’utilisent les publicitaires. Elles ont un contenu qui dépasse et transcende le discours sur les vertus d’une mousse pour le bain ou de tout autre produit de consommation. Pour autant, l’onirique, voire le paranormal, n’y recourent pas aux vieilles recettes plastiques avec leur floraison de pénombres, ombres, vapeurs, nuées, brumes, crépuscules, formes ectoplasmiques, personnages ou animaux fantastiques… On reste dans la vie réelle, en plein soleil, avec des personnages clairement identifiables dans lesquels le spectateur peut se projeter… Nous sommes entraînés dans le domaine d’utopies concrètes, pour utiliser les mots du photographe. Concrètes non pas dans leur finalité mais dans leur mode d’expression qui s’ancre dans des réalités bien tangibles. Je perçois aussi, dans certaines de ses photographies, une volonté de transgression, non pas tapageuse ou revendicative, mais insidieuse, comme faisant écho au propos du héros de Pouchkine : Les tirages de Patrick Mourral restent volontairement de petites dimensions diversifiées. Il les présente, entourés de cadres hétérogènes et très présents, dans des accrochages en patchwork qui évoquent les cabinets de curiosité d’autrefois ou les magasins d’antiquités. Il tient à cette forme de présentation pour se démarquer des alignements aseptisés qui prévalent aujourd’hui dans les expositions de photographie et qui sacralisent la forme extérieure au détriment du contenu intérieur de l’œuvre. Il est vrai que ce parti pris requiert une pause et un peu de concentration de la part du spectateur trop pressé, lequel est, cependant, amplement récompensé de ses efforts. Pour ne rien cacher ni gâcher, Patrick Mourral mène, en parallèle avec son travail plastique, une activité de guérisseur. Je ne sais rien de l’efficacité de cette pratique mais, pour ma part, je dois reconnaître que ses photographies, y contribuent grandement. Le but des deux pratiques est de faire du bien, mais laquelle a la première place ? La question reste ouverte… Louis Doucet, février 2020

[1] In Conversations dans le Loir-et-Cher, 1929.

|

|||||||

|

Réponse à un ami |

||||||||

|

|

Un de mes amis, m’a récemment écrit, suite à la lecture de la nécrologie de George Steiner publiée dans Le Monde du 5 février 2020, sous la plume de Nicolas Weil. Il y surlignait le passage suivant : « Pour autant, il [George Steiner] n’était pas dupe de la vertu civilisatrice de l’art et souvent revenait dans sa bouche l’exemple du bourreau nazi, capable de perpétrer un meurtre massif le matin et de jouer Schubert au piano le soir.» Et de souligner la contradiction de ce propos avec notre slogan L’art contre la barbarie. Voici la réponse amicale que je lui ai envoyée.

De retour de ma Bretagne profonde, rurale et maritime – et aussi tempétueuse et pluvieuse, ces derniers temps – je trouve ton mot portant tes interrogations sur la notice nécrologique de George Steiner, parue dans Le Monde du 5 février dernier. Nicolas Weill y souligne, dans des approximations très journalistiques, les réserves de Steiner sur le rôle civilisateur de la culture. J’avais lu cet article et n’y avais rien trouvé de contradictoire avec mes positions. Comme toujours, il faut remettre les choses dans leur contexte. La culture qu’évoque Steiner, celle des gardiens des camps de concentration, est celle qui prévalait à l’époque, c’est-à-dire la Kultur, au sens où Hitler l’entendait : « La culture et la civilisation humaines sont sur ce continent indissolublement liées à l’existence de l’Aryen. Sa disparition ou son amoindrissement ferait descendre sur cette terre les voiles sombres d’une époque de barbarie »[1] ou « L’État raciste doit partir du principe qu’un homme dont la culture est rudimentaire, mais de corps sain, de caractère honnête et ferme, aimant à prendre une décision, et doué de force de volonté, est un membre plus utile à la communauté nationale qu’un infirme, quels que soient ses dons intellectuels. »[2] Donc, la culture/Kultur nazie est celle qui a oublié la dynamique, dérangeante à leur époque, des Schiller, Goethe ou Hölderlin pour les considérer comme des éléments pétrifiés d’un acquis culturel vieux de plus d’un siècle et qui ne peut donc plus être dangereux pour le régime en place (encore que Marx…). C’est l’image de ce Schubert aseptisé, véhiculée par la propagande, qui est adulée par le criminel nazi que Steiner évoque. Leurs équivalents contemporains, les Bertolt Brecht, Walter Benjamin et autres, ont été mis à l’index, voire persécutés, et les plasticiens novateurs, ceux qui exprimaient la véritable culture de l’époque rangés sous la rubrique art dégénéré (entarte Kunst). Ils ont été persécutés, exterminés parfois, et leurs œuvres figurant dans les collections publiques décrochées et vendues à l’encan à l’étranger (pas bêtes, les nazis, quand même, quand il s’agit de sous). Le mécanisme d’abrutissement passe par une déculturation de la population, notamment par la propagande et le journalisme partisan. Walter Benjamin l’a bien analysé : « le rôle de l’opinion publique fabriquée par la presse est précisément de rendre le public inapte à juger, de lui suggérer une attitude d’irresponsable et d’ignorant. »[3] ou encore : « Le journal est un instrument de pouvoir. Sa valeur dépend du caractère du pouvoir qu’il sert ; il en est l’expression, non seulement dans ce qu’il défend, mais encore dans la manière dont il le fait. »[4] On peut aussi citer Karl Kraus : « La misère peut faire de tout homme un journaliste, mais pas de toute femme une prostituée. »[5] Il en est de même de tous les systèmes totalitaires – nazisme, stalinisme, maoïsme… – qui fabriquent une culture à leur mesure pour le grand public, muséifiant et stérilisant quelques figures du passé qui ne sont plus trop dangereuses et bannissant (ou éliminant) les contemporains qui dérangent et empêchent de dictaturer en rond. C’est un peu, certes dans une moindre mesure, ce qui nous menace aujourd’hui et nous rend potentiellement vulnérables à de nouvelles formes de barbarie. Bien cordialement. Louis Doucet, 17 février 2020 |

|||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||

|

|

||||||||

|

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

du 12 mai au 18 juillet 2020 Choses dites

du 8 septembre au 24 octobre 2020 Urbanité

|

|||||||

|

|

|

|||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2020

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre