|

macparis automne 2025

du 2 au 7 décembre 2025

74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS

(notices rédigées par Louis Doucet)

|

|

Rideau…

Cette session de macparis est la dernière. Dans ses quarante-et-une années d’existence notre manifestation a permis à plus de cinq mille plasticien(ne)s de montrer leurs créations récentes. Bien qu’à caractère non lucratif et animée par des bénévoles, l’association mac2000-macparis a toujours tenu à proposer à ses exposant(e)s des conditions et un environnement que certaines initiatives commerciales nous enviaient et copiaient. Grâce à notre manifestation, plusieurs centaines des artistes que nous avons rigoureusement sélectionné(e)s avant de les présenter ont pu trouver une galerie ou un autre lieu de monstration pour leurs travaux…

Malgré notre indéniable utilité, tant vis-à-vis des créateurs que des nombreux visiteurs à qui nous faisons découvrir des aspects peu connus, mais importants, de la création plastique contemporaine, les subventions qui nous permettaient de vivre, puis de survivre, se sont taries, dans un contexte où des tendances populistes de fond jettent l’anathème sur les activités artistiques originales.

Pour cette dernière session, nous vous proposons, de nouveau, des plasticien(ne)s dont le travail sort des chemins battus, nous interpelle, nous force à nous interroger sur notre monde qui devient de plus en plus sclérosé par un conformisme et une bien-pensance aussi stérilisants que mortifères.

|

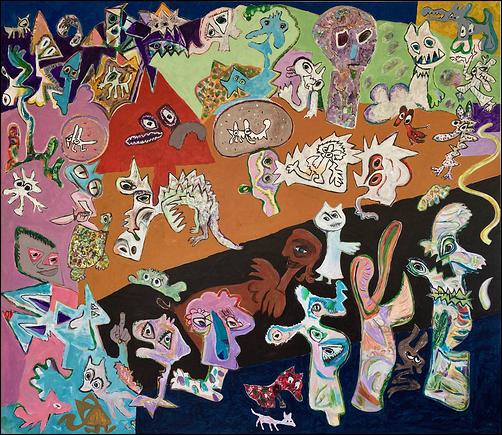

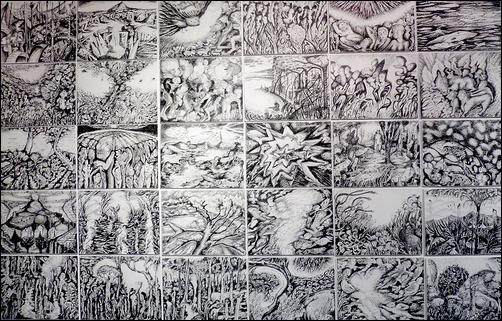

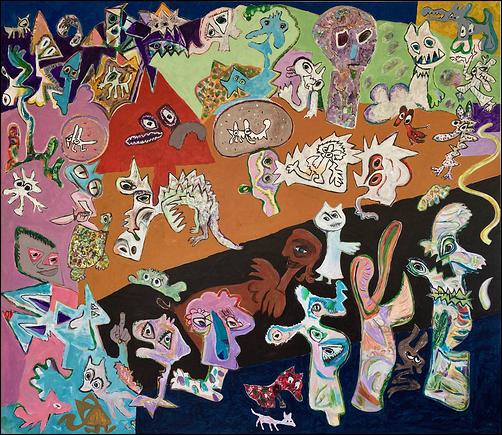

| Depuis plusieurs années, Ralf Altrieth, né en Allemagne et installé dans le Gard, peint des épisodes tirés d’un monde imaginaire et fantaisiste qu’il semble avoir créé de toutes pièces. Mais, à plus y regarder, on se demande s’il s’agit des reflets d’un univers intérieur ou de la relecture du monde extérieur ? La question reste ouverte…

Ce qui est certain, c’est que ses œuvres se veulent narratives, racontent des histoires, tristes ou cocasses, mais toujours décalées, voire dérangeantes ou provocatrices… Elles remettent en cause nos certitudes. Il y est, certes, question de réalité, mais d’une réalité qui transcende les apparences, souvent trompeuses, de notre environnement physique. Comme si l’artiste était doté d’une vision radiographique qui permet de sonder le dessous de la surface des choses pour se concentrer sur leur essence. C’est pour cela qu’il évite l’écueil de la caricature, même lorsqu’il se veut drôle ou critique. Il s’agit d’un travail de détournement – ou plutôt de recentrage – des certitudes perceptives au profit de la vision d’un troisième œil qui sonderait les tréfonds de notre humanité. |

| Pendant quinze ans, Erwan Ballan a pratiqué une abstraction colorée et matiériste, recourant à des matériaux non conventionnels : silicones, verre, matières plastiques, métaux… Malgré le succès croissant rencontré par ses productions, il a ressenti une forme d’usure qui s’est progressivement muée en une stérilité qui le poussait à se répéter lui-même. Il a eu le courage de déplaire à ses galeristes et collectionneurs en changeant radicalement de voie et a commencé par tenter de décrire, dans une démarche volontairement narrative, la lente dégradation de sa pratique abstraite, de son inspiration.

Pour ce faire, il convoque des images et des objets pauvres et recourt à la métaphore, amère, parfois tragique, souvent comique. Brouillant délibérément les références historiques, les nouveaux travaux d’Erwan Ballan instruisent donc le procès d’une abstraction totalitaire et totalisante qui s’est manifestée pendant la plus grande partie du XXe siècle. C’est aussi, de façon très évidente, le procès de l’artiste placé sur une sorte de bûcher des vanités, écueil de tout humanisme, comme le rappelle la Melancolia de Dürer, à laquelle Erwan Ballan aime se référer… |

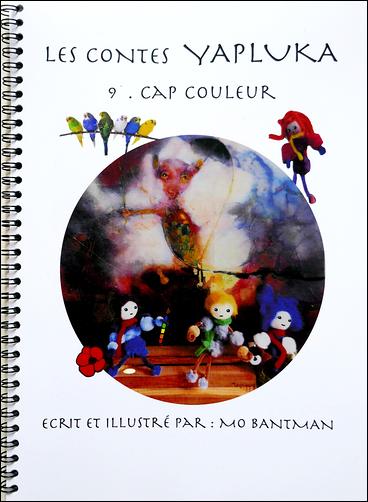

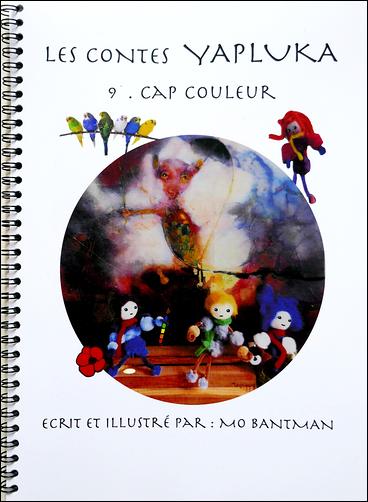

| Dans ses œuvres anciennes, Mo Bantman recourait à la photographie, au collage, à la peinture à l’huile et au dessin à l’encre. Ses compositions déroutaient et déstabilisaient. Elles foisonnaient de signes et d’images dont la rencontre semblait fortuite a priori. Leur lecture demandait du temps et de la concentration. On y décelait une vision souvent corrosive et cruelle de notre monde. Et, ce, avec la contrainte de ne jamais faire appel, comme matériau de base, à des images spectaculaires, séduisantes ou complaisantes.

Elle nous présente ici, accompagnée de quelques dessins autonomes, une série de contes illustrés pour enfants, dont elle a aussi écrit les textes : Yapluka. Six personnages, assistés par de petits monstres joviaux, font, tour à tour un vœu qui se réalise grâce à une formule magique et l’intercession d’une fourmi-sorcière. Bien sûr, il en résulte des catastrophes que les héros malgré eux ont bien du mal à juguler… pour un happy end… puisqu’il s’agit de récits pour enfants… mais avec une morale dont les adultes peuvent prendre de la graine… |

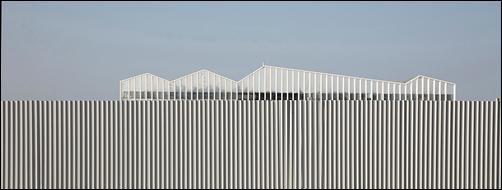

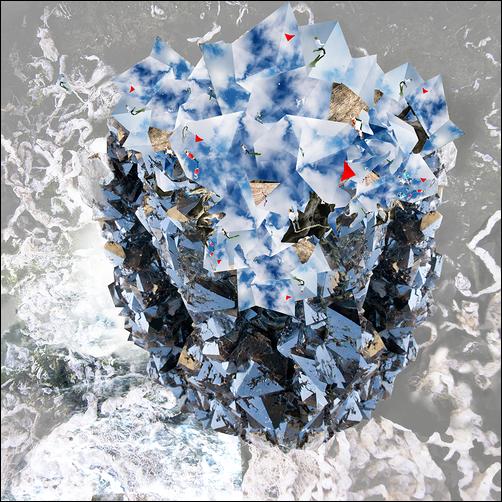

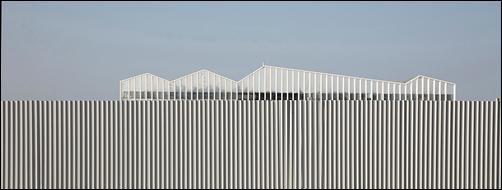

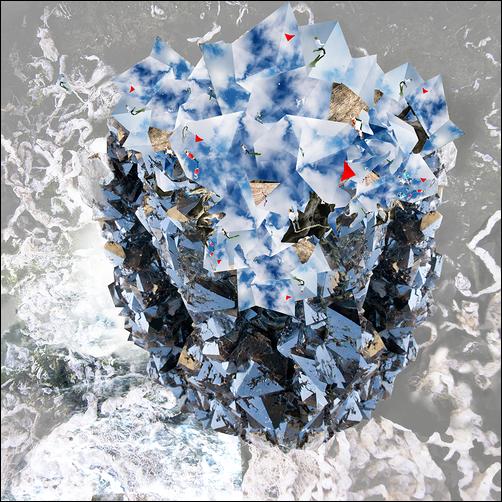

| Jean-Marc Besacier est architecte de formation. Il a gardé, de cette vocation initiale, un regard analytique et structurant sur les lieux, les paysages, les objets et les personnes qu’il photographie. Les images qu’il nous livre sont des reconstructions raisonnées de la réalité, avec des lignes et des plans nets, comme découpés au scalpel. Il affectionne les sujets présentant des formes géométriques, les constructions orthogonales, les perspectives cavalières et les espaces solidement architecturés, en particulier les sites industriels et les produits du design. Il ne dédaigne pas, pour autant, les paysages et les portraits qu’il traite avec la même rigueur constructive.

Dans certaines œuvres, notamment dans ses portraits, il se limite au noir et blanc. Ailleurs, quand la couleur intervient, elle joue essentiellement le rôle d’élément structurant, loin de toute tentation d’un quelconque réalisme pictural.

Partant de sujets réels, facilement identifiables, Jean-Marc Besacier se livre à un travail de déconstruction et de reconstruction dans une démarche en tous points similaire à celle des peintres – et notamment des cubistes historiques – devant leur sujet. |

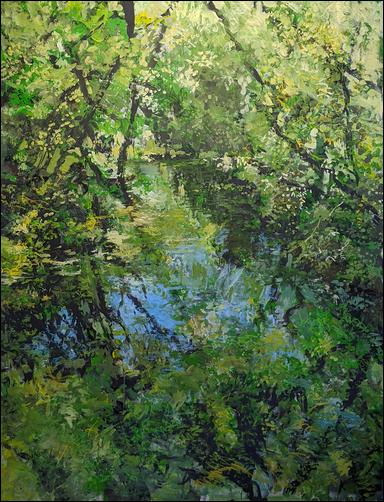

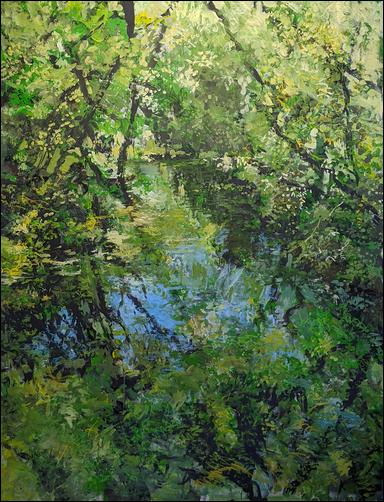

| Dans cette nouvelle série de peintures de grand format Laure Boin change de son registre habituel et, dans un mode d’expression qui doit beaucoup aux différents ismes du XXe siècle, se remémore des images fortes de son enfance, au contact des paysages et verdures cévenols. Elle déclare : « Je peins très souvent avec les doigts, frénétiquement et avec rapidité pour restituer le plus spontanément possible l’énergie procurée par la contemplation de la nature foisonnante qui m’entoure et ainsi faire corps avec elle. » Renouant avec une tradition lointaine, ses œuvres de plus petit format sont souvent réalisées in situ.

Bien au-delà d’un regard rétrospectif sur son propre passé, ses compositions nous livrent un message plus universaliste qui entre en résonance avec l’expérience du regardeur. Elle écrit notamment : « J’explore le mystère et la beauté parfois sombre, attirante et ténébreuse des tunnels de feuillages, chemins initiatiques, passages vers une terra incognita, un jeu subtil d’ombres – l’inconnu – avec la lumière. » |

| Les peintures de Nicola Bonessa s’organisent en séries, chacune ayant son propre mode opératoire, que ce soit le choix d’une palette, d’outils spécifiques ou d’un format. Cependant, ces règles fixées a priori ne sont pas rigides. Elles peuvent être contournées ou modifiées à tout moment dans le processus créatif. Il s’agit plutôt d’un point de départ, d’un fil conducteur pour naviguer entre différentes options potentielles.

Le peintre investit la totalité de la surface de la toile dans un jeu de superpositions alternant avec des temps de séchage. La matière picturale est appliquée directement sur la toile ou transférée comme s’il s’agissait d’un grand monotype. Ce procédé n’autorise ni repentirs ni corrections. La composition se matérialise dans l’instant, par une écriture simple, rythmée, qui magnifie la texture de chaque touche, sur fond de couleur.

L’artiste déclare : « Il faut que la peinture me porte, elle ne peut se faire ni dans l’effort ni dans le travail. J’attends le bon moment, une ouverture, un élan. Je tends à une simplification des moyens mis en œuvre et de la forme. Je considère mon approche comme abstraite, poétique, traduisant un mouvement naturel. » |

| Les personnages sculptés d’Anne Bothuon, un peu plus grands que nature, sont réalisés en toile de coton, en feutre, en fil et en ouate, sur des armatures de fer, le fil creusant, resserrant les chairs, mais aussi dessinant le contour d’une bouche, la forme d’un œil. Ses corps transpercés, ficelés, ligaturés, évoquent des écorchés dans un laboratoire d’anatomie. Ils sont figurés sans complaisance, obèses, callipyges, avec des bourrelets disgracieux, des seins tombants…

Ce sont des corps du quotidien, avec leurs beautés et leurs défauts, traités avec une grande empathie. Aux antipodes des canons d’une norme esthétique que les médias – exprimant une vision essentiellement masculine – veulent imposer. Malgré les visages déformés, sujets à des rictus dont on ne sait s’ils sont de douleur ou des éclats de rire, après une première sensation d’attraction-répulsion, ces êtres trop humains appellent la sympathie et dégagent un curieux mélange de douceur ironique et d’humour aigre. Bien que joviaux, ils nous interpellent, peuvent même nous menacer. Tout se mue alors en une scène d’un théâtre de la cruauté, sans la moindre complaisance, qu’Antonin Artaud n’aurait probablement pas récusée. |

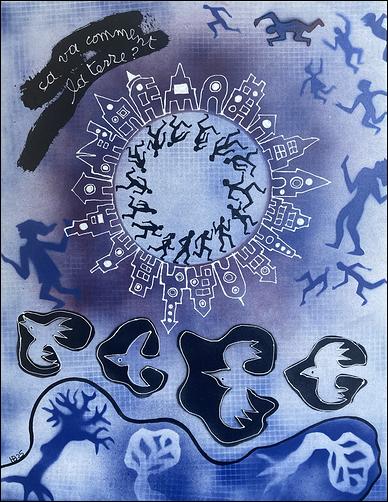

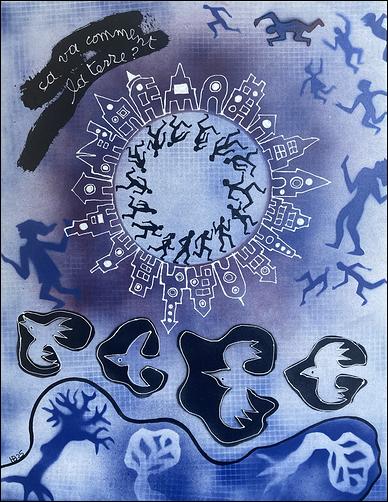

| Les travaux récents d’Hervé Bourdin sont de plus en plus centrés sur des thèmes sociaux ou environnementaux. II y aborde, dans une approche dans laquelle le sens prime sur les effets graphiques, la question du devenir de l’humanité. Il découpe et assemble des formes, souvent humaines, mais également des arbres des maisons et des objets de notre environnement quotidien, qu’il fédère par des aérosols colorés.

Il procède en partant de dessins en noir et blanc, sur papier, avant de les transcrire, en couleurs, sur la toile. Les formats sont communs à toutes les œuvres de la série – format raisin – comme s’il s’agissait des pages successives d’un journal de bord graphique. Hervé Bourdin se fait ainsi chroniqueur, diariste, de ses soucis sur notre avenir, nous invitant à les partager, dans un ton grave, parfois sarcastique, mais non dénué d’une certaine ironie… qui fait encore mieux passer le message… |

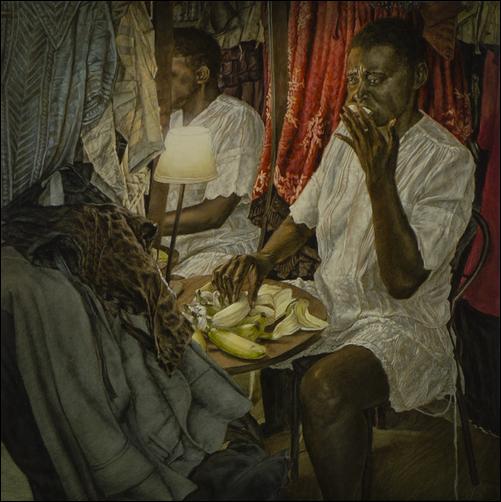

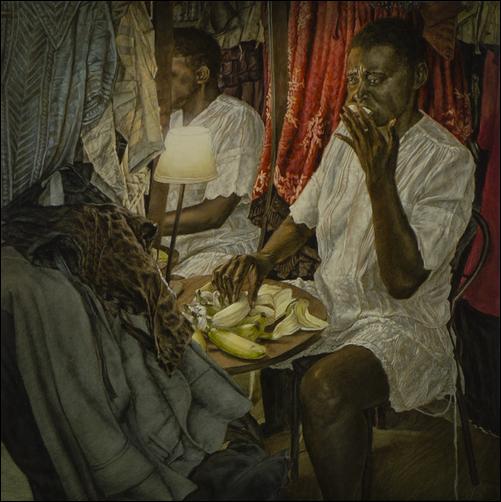

| Ferdinand Boutard, professionnel du cinéma d’animation et grand admirateur des peintres classiques, perpétue leur pratique, désormais désuète, de la peinture à l’huile sur panneau de bois. Il procède par séries, avec un souci obsessionnel du détail dans la représentation de ses personnages et de leur environnement. Sa gageure est de réactualiser un mode d’expression ancien avec des sujets et/ou des personnages de notre temps, réconciliant humour, rigueur et perfection technique.

Ses sujets sont tirés de la réalité quotidienne, de fictions, de la grande ou de la petite Histoire, de contes populaires… Il met en avant le décalage entre la relative banalité, voire la trivialité, de l’épisode choisi et la maîtrise de la technique mise en œuvre pour en rendre compte. Après le Petit Chaperon rouge et la Papesse Jeanne, ce sont Joséphine Baker, Champollion, Mata-Hari, Sade, les Pétroleuses et quelques autres qui sont convoqués et mis en scène dans des sortes de saynètes visuelles qui ne peuvent que susciter, chez le regardeur, un immense éclat de rire… Rire nécessaire et salutaire en ces temps de crispation généralisée… |

| Les photocollages de Philippe Chardon exhalent la bonne humeur et une vision positive, ludique et souvent hilarante du monde. Là où d’autres ne voient que tourments et souffrance, il apporte sa vision exprimée avec des couleurs et des images qui pourraient servir d’illustrations pour les aventures d’Alice de l’autre côté du miroir ou pour les explorations d’autres fureteurs de rêves colorés qui, s’ils ont les pieds sur terre, ont souvent la tête dans les nuages.

Il ne faut pas se leurrer, cependant. S’il procède ainsi ce n’est pas par inconscience. Bien au contraire, son pseudonyme est là pour nous rappeler qu’il veut nous piquer, nous rappeler que les plus belles choses peuvent irriter et contenir une dimension tragique. Il développe ainsi une pédagogie à l’opposé du dolorisme, visant à nous faire prendre conscience des aspects douloureux de notre monde par des voies dénuées de toute emphase, de tout pathos. |

| Alphonsine David est une artiste polymorphe qui pratique avec un égal bonheur la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, l’installation, la performance, la vidéo… Ses travaux, toujours imprévisibles et surprenants pour qui suit son parcours au fil des ans, font souvent référence au corps humain, à sa vulnérabilité, notamment celle de son écorce externe, sa peau, armure protectrice et enveloppe fragile…

Dans ses propositions, le regardeur est invité à faire migrer ses propres obsessions, ses détresses inavouables, en dehors des limites de sa propre écorce corporelle, puis de les matérialiser pour mieux les appréhender… Dans les deux sens de ce verbe…

Dans son installation État des lieux, conçue pour macparis, elle recourt à des panneaux encollés d’aluminium pour servir de paravents d’un studio de photographie, dans lequel elle se propose de tirer le portrait des visiteurs qui le souhaitent en utilisant la projection d’une de ses vidéos comme décor. |

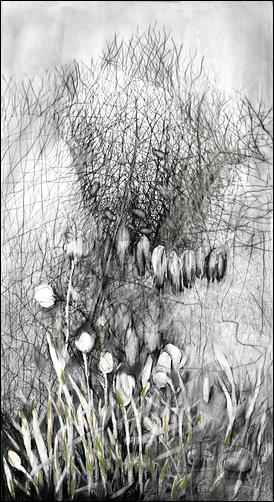

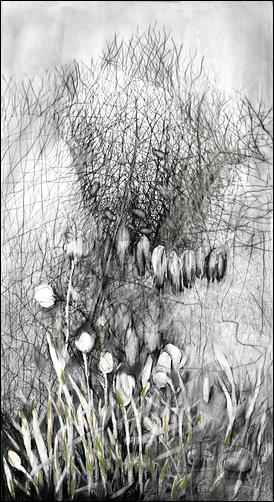

| Les dessins de Claire Espanel sont réalisés à la pierre noire sur de grandes feuilles de papier calque, plus récemment sur des toiles. La matité diaphane du calque leur confère de rares qualités tactiles et sensuelles. Le regardeur éprouve une incoercible envie de les toucher de la main, de muer l’optique en haptique, de transgresser le noli me tangere naturellement attaché aux œuvres plastiques en situation de monstration.

Ses compositions évoquent des créatures indéterminées flottant à la cime des arbres dans des sous-bois crépusculaires, des corps hybrides lévitant dans un espace à la lumière cristalline, la chute vertigineuse de carcasses démembrées, la rencontre de l’eau et de l’air également insondables, des crépuscules interminables… Leur atmosphère doit évidemment au surréalisme, dans son versant nocturne, mais on y trouve aussi des réminiscences lointaines d’œuvres de Kubin ou de Böcklin. |

| Sous le pseudonyme FredElys se dissimule un couple de plasticiens : Élisabeth Guilhem et Frédéric Amblard. De leur démarche, ils déclarent : « Avec ce quatre-mains, deux artistes associent un sens de l’inconnu et du quiproquo. Allant sans voie tracée, quitte à tâtonner ou à se contredire, leur langage s’épaule. S’il ressemble au cadavre exquis, il le dépasse : à la fin, nul œil ne sait qui débuta ; le temps a sauté là-dessus. Qu’un des pinceaux privilégie la figure humaine, l’autre le végétal, l’approche mixte tire un fil faisant de tout essai un monde. Se réorienter sans cesse, se fier à une boussole qui allie failles et atouts, sauter du coq à l’âne, brûler les étapes, l’entente est à ce prix, à ce risque. »

Ils nous proposent des paysages et des scènes de genre, drolatiques ou cruelles, oniriques ou critiques, recourant à des distorsions des formes qui évoquent l’expressionnisme sans, cependant, en porter la charge émotionnelle ni les inclinations pessimistes. |

| Guillaume Guintrand a longtemps hésité entre une pratique figurative et ce qu’on a l’habitude de désigner sous le nom d’abstraction. Ses hésitations se sont notamment traduites dans des diptyques juxtaposant un élément végétal et une plage de couleur agrémentée de structures géométrique. Dans ses peintures les plus récentes, ce Provençal devenu Breton d’adoption s’affranchit de la figuration directe d’éléments végétaux ou minéraux mais n’en reste pas moins ancré dans une forme de paysagisme abstrait, aux antipodes, cependant, de la gestualité quasiment éjaculatoire généralement associée à ce mouvement pictural.

Guillaume Guintrand se comporte en cartographe réfléchi, méthodique, raisonné et raisonnable d’une nature revisitée. Lentement et méticuleusement, il s’attelle à assembler des modules, fragments de paysages choisis, collectés et réinventés, exerçant une forme de défrichage-déchiffrage de territoires connus, reconnaissables pour qui veut bien en faire l’effort, mais radicalement transfigurés. |

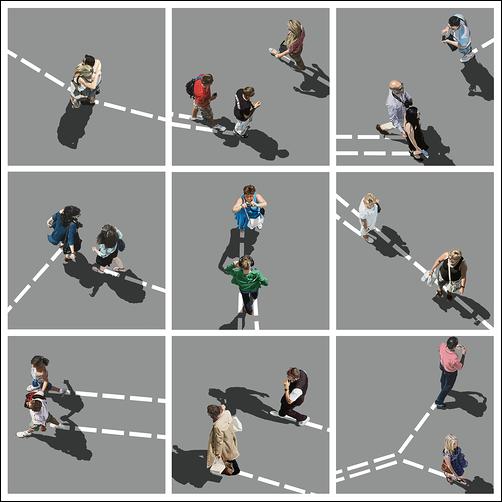

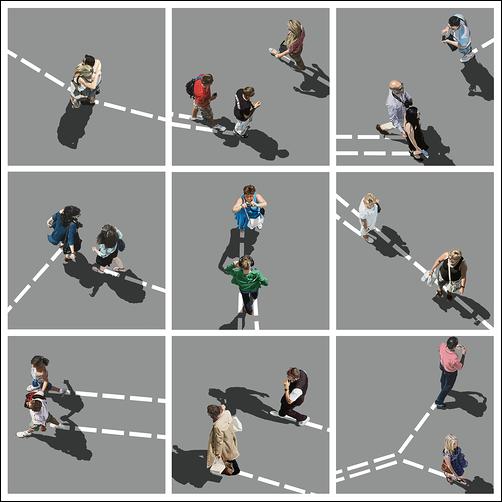

| Dans cette nouvelle série de peintures, Le regard des anges, un clin d’œil aux ailes du désir, Sylvie Herzog, renouvelle sa pratique en nous proposant des vues aériennes – à vol non pas d’oiseau mais d’ange – réalistes de personnages déambulant dans un espace neutre. Seuls, par deux ou par trois, ils avancent, probablement plongés dans leurs préoccupations du quotidien, projetant leur ombre sur le sol gris. Leur trajectoire passée est marquée par des tirets blancs, du type de ceux utilisés pour la signalisation routière au sol.

Ces lignes sont pointillées, autorisant donc, si l’on se réfère au code de la route, un dépassement ou une éventuelle rencontre, mais elles sont rigoureusement parallèles ou s’échappent quand elles risquent de se croiser. Les anges s’intéressant aux mortels, ils entendent, voient tout, provoquent des rencontres… Ils nous suggèrent, laissées à notre initiative, plusieurs voies pour prolonger le parcours des personnages mis en scène, pour imaginer leurs conversations ou leurs pensées. Les titres de chaque toile sont des pensées ou des mots qu’ils auraient pu prononcer… Rien que du banal, mais, de cette banalité, Sylvie Herzog dresse un tableau qui nous interroge… |

| Les Broken toys – Jouets cassés – de Loïc Jugue sont créés à partir de jouets usagés, dont plus personne ne veut. Ils lui sont donnés ou il les achète dans des brocantes. Il leur fait subir un certain nombre de transformations sous l’action du feu ou d’autres procédés. Le résultat se décline sous des formes multiples : vidéos, sculptures, installations et photographies.

Pour macparis, Loïc Jugue a décidé de nous montrer des photographies tirées sur des grandes bâches. Il déclare : « Ce qui me fascine dans ces poupées brûlées, c’est le détail de la matière, du plastique carbonisé ou tout simplement modifié par l’action de la chaleur. Noirs profonds, rides et crevasses, visage caramel brûlé, cheveux artificiels qui se rétractent sous la chaleur. Corps se creusant, se déformant sous l’intensité de la flamme. »

Il y a un côté ironique et dérisoire, ludique et sarcastique, dans ces mini-saynète : représenter l’humain et ses drames dans la mise en scène de poupées malmenées… |

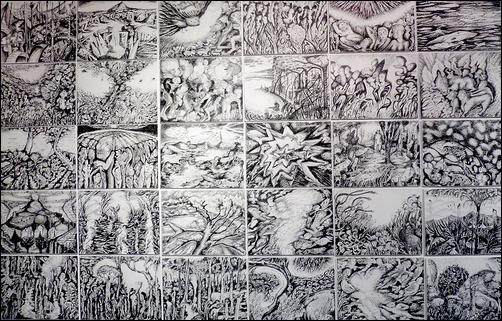

| Pour cette ultime participation à macparis, Max Lanci renoue avec la peinture via une thématique qu’il avait portée au milieu des années 90 : le puzzle. Mais, a contrario des œuvres produites à cette époque, qui se présentaient en fragments isolés à taille humaine, il approfondit sa vision première par des assemblages de pièces dont le design tout autant que les contenus semblent entièrement déterminés par un penchant pour le jeu de pistes. On pourrait même y déceler une tentation du classicisme en découvrant les titres : Nu, Crucifixion, David et Goliath… Il n’en est rien.

Si l’on retrouve bien les caractéristiques de nombreux dessins de l’artiste, empreints d’une sorte de zoomorphisation où les végétaux prennent l’aspect d’ossements ou de fragments animaux, on assiste in fine à des bribes d’une réalité volée en éclats, dotée de contours-frontières encore interprétables mais définitivement cernée de vide.

En ce sens, Max Lanci, qui nous a habitués, notamment par ses sculptures utilisant la paraffine, à un incessant va-et-vient entre l’inanimé et le vivant, semble plus que jamais rejoindre la position du géographe Élisée Reclus pour qui l’Homme est la nature prenant conscience d’elle-même dans l’interrogation et la fragilité de sa propre existence. |

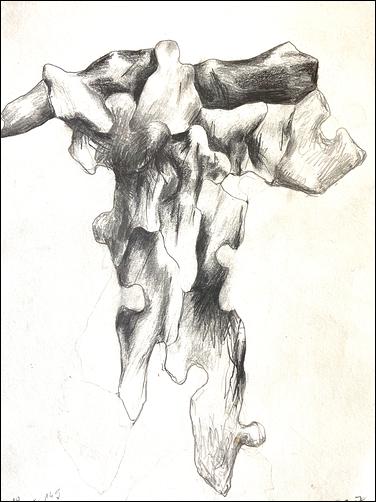

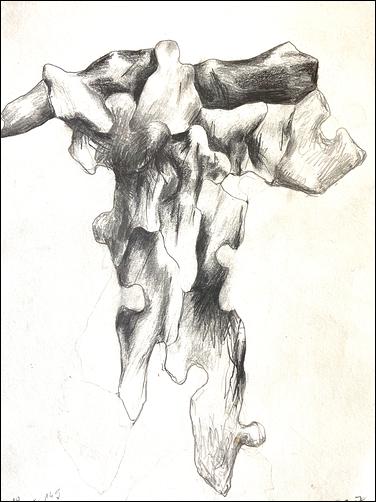

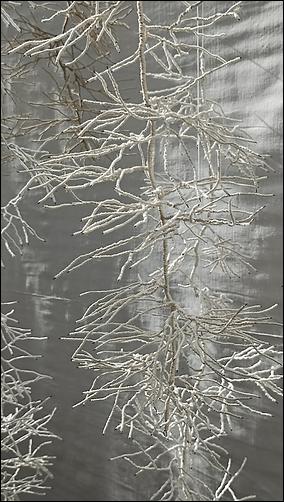

| Christian Lefèvre pratique avec une égale aisance le dessin, la photographie, la sculpture et l’installation. Dans sa démarche, il privilégie la récupération, le recyclage ou le détournement de matériaux préexistants, dans une démarche de double relecture : celle de la statuaire classique et celle de la nature.

Dans sa réappropriation de la nature, Christian Lefèvre n’oppose pas le réel à sa représentation, une réalité à son image plus ou moins déformée, mais plutôt deux artefacts, l’un d’eux se comportant comme un semblant et l’autre comme un faux. C’est ainsi que, dans certaines de ses œuvres, les produits de la nature, comme le bois, sont amenés à se muer en produits manufacturés et les rebuts industriels à se substituer à des éléments naturels.

De cet échange de rôles, surgit une véritable mise en scène d’une nature redéfinie ou recréée, dans laquelle le travestissement est de rigueur. Le paysage devient ainsi simultanément le support ou la trace d’un geste et la projection ou la mémoire d’une idée ou d’un état. Il vise ainsi à bouleverser nos habitudes perceptives et nos modes de pensée, à banaliser le sublime, à sublimer le banal. |

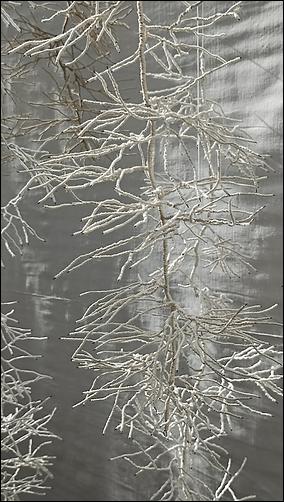

| Les œuvres de Dominique Moreau – dessins, peintures, sculptures, installations – appartiennent à un univers qui hybride l’animal, le végétal et le minéral. Elles évoquent souvent la terre nourricière, ses fruits, les hommes qui la travaillent et les traces qu’ils y laissent. C’est leur force vitale, génésique, qui irrigue la plupart de ses travaux. On y trouve d’improbables légumes dont les tubercules font irrésistiblement penser aux racines de mandragore, depuis toujours associées à des croyances et à des rituels magiques. Mais il y a aussi des graines, des troncs, des branches, des feuilles, des rhizomes, des membres humains… toutes formes lentement évolutives qui renvoient au processus de croissance organique et à la circulation de la sève ou du sang.

Ses œuvres sont souvent présentées en suspension dans une sorte d’apesanteur qui leur confère une présence plus forte, souvent déstabilisante pour le spectateur. Les notions de mémoire, de traces et de reliques sont aussi centrales dans ses travaux. Le textile (d’origine végétale) est devenu son matériau de prédilection, car il est, sous les diverses formes façonnées par l’artiste, le plus propre à rendre compte de ces oppositions entre force et fragilité, inertie et dynamisme, stabilité et croissance, mémoire et oubli… |

| Les céramiques d’Agnès Pezeu posent la question des rapports de l’humain avec le monde et ce qui le peuple : animaux, végétaux, minéraux… Ses travaux ne résultent pas d’hybridations ni de métamorphoses. Ils se posent comme des propositions originales ouvertes à une multitude de lectures, laissées au libre choix des regardeurs qui pourront, selon leur humeur, y trouver un écho à leurs angoisses ou des raisons d’espérer et de s’émerveiller.

On pourra leur trouver la beauté de plantes, peut-être vénéneuses ou carnivores mais sûrement séduisantes, ou des chrysalides d’où surgiront les papillons qui porteront notre méditation, nos rêves ou nos cauchemars. Ses créations incitent à ne pas s’attarder à leur surface mais nous poussent à tenter d’en sonder la profondeur, les entrailles, les viscères, à la recherche d’une vérité primordiale enfouie, exercice dont on ne ressort pas toujours indemne…

Leur caractère génésique, voire sexuel, est prégnant, sans s’imposer frontalement, mais en procédant par un faisceau de correspondances – dans le sens que Charles Baudelaire donnait à ce mot – qui évoquent simultanément une très féminine séduction et une masculine violence gratuite, dans une forme d’hermaphrodisme rare dans notre monde de l’art trop souvent focalisé sur les discussions stériles sur le genre… |

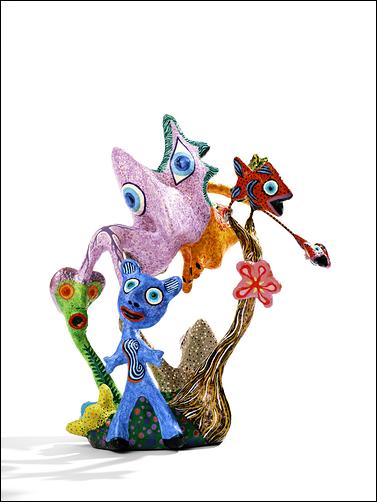

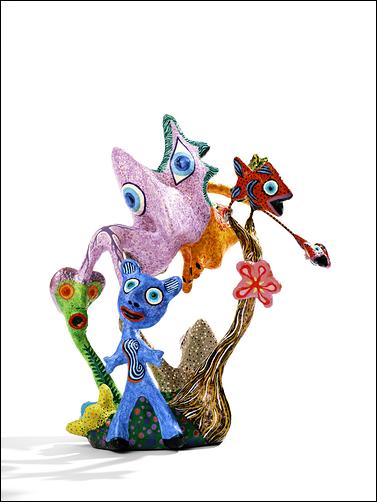

| Depuis de nombreuses années, Wabé utilise le papier mâché pour réaliser ses œuvres. Avec cette matière abondante, économique, douce, fascinante, elle réalise des sculptures minuscules ou imposantes, intimes et chorales, qui racontent des histoires souvent de femmes, mais pas exclusivement… Des histoires ébauchées ou esquissées dont le développement et la conclusion sont laissés à la libre initiative du regardeur. Elle nous donne à voir des êtres mutants aux visages et corps singuliers, ni tout à fait femmes, ni animaux, ni hommes.

En effet, une figuration respectueuse de la réalité n’a jamais été une nécessité pour Wabé. Sexualité, genre, identification sont prégnants… Mais tout ceci n’est pas théorisé dans ses productions, lesquelles s’intéressent plutôt à ce que l’artiste décrit volontiers comme un écho de l’intime. Un écho ou, également, un cri joyeux qui se manifeste par la puissance de la couleur, l’obsession du motif et la douceur des formes. En un temps où la morosité est de rigueur, les figures de Wabé apportent cette dose de bonne humeur, de joie et d’exubérance dont nous avons que trop besoin. |