|

Le poil à gratter…

|

|

Dominique Digeon

|

|

|

|

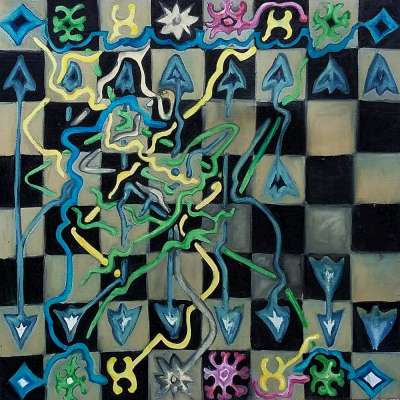

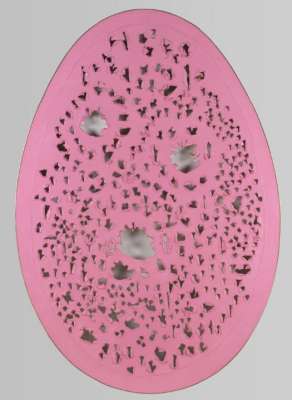

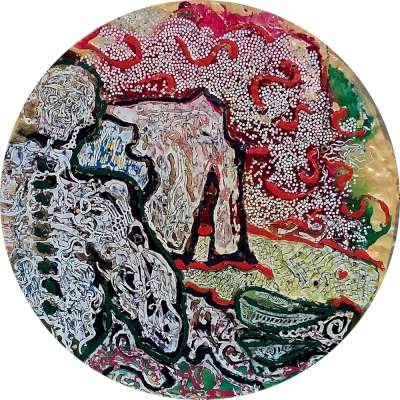

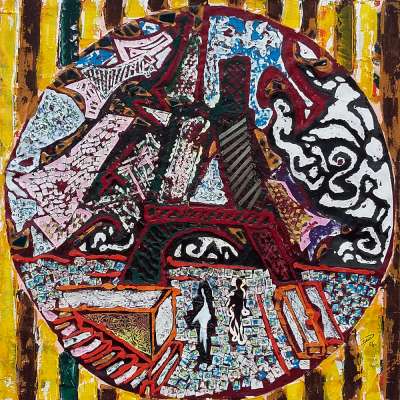

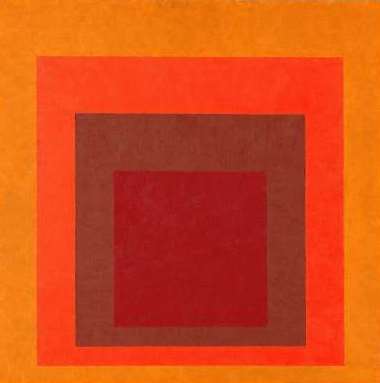

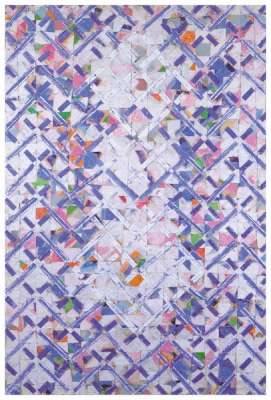

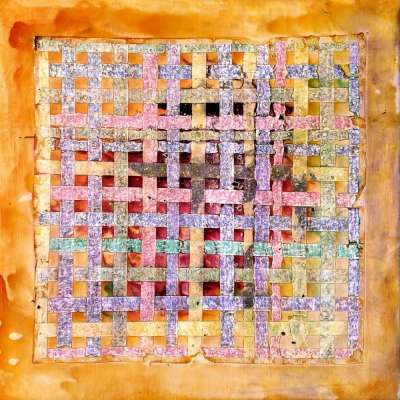

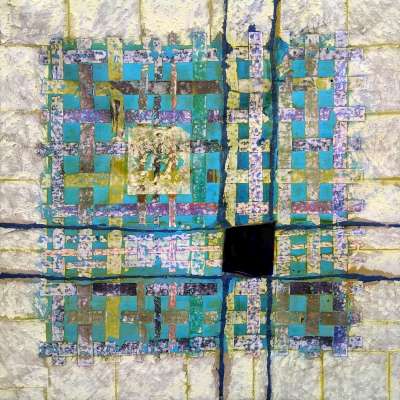

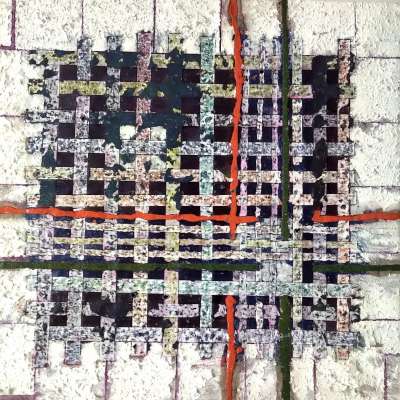

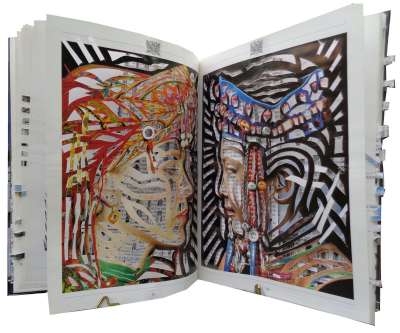

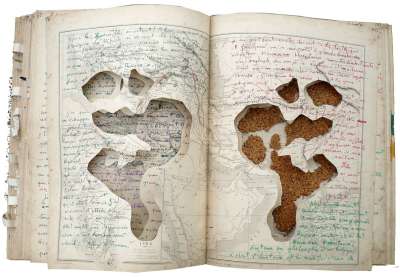

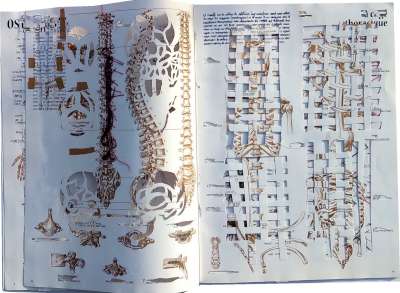

Toutes les fresques étaient bonnes quand elles commençaient à peler et à s’écailler. J’ai découvert le travail de Dominique Digeon en 1996, dans la galerie d’Alain Oudin, alors située rue Quincampoix, qui l’exposait depuis 1989. Il était âgé de trente-sept ans. J’avais noté, suite à ce premier contact : « […] des œuvres récentes peintes en 1995 et 1996 et présentées sous le titre Arrachages. Les toiles, grandes et carrées, sont couvertes d’une couleur à la dominante uniforme mais dont l’épiderme est raviné, rendu lépreux, torturé par un savant travail d’arrachage de la couche superficielle de pigmentation. Le résultat a des parentés avec les productions de certains décollagistes d’affiches. Je regrette cependant un aspect un peu trop baroque ou précieux, kitsch, en quelque sorte, qui m’étonne chez un jeune artiste. Il faudra suivre le travail de ce peintre encore en train de chercher une voie, sa voie. » Neuf ans plus tard, en 2005, mon épouse et moi avons pu examiner son travail de plus près, sur son lieu de création, dans le village de Presles, alors plus connu comme le lieu de la fête annuelle de Lutte Ouvrière que comme repaire de plasticiens. Dominique Digeon avait posé sa candidature pour macparis et la visite d’atelier faisait partie du parcours obligé pour une participation. Son dossier avait suscité des réticences de la part du comité de programmation qui l’avait jugé trop dispersé mais pensait cependant qu’il fallait aller juger sur place et sur pièces… D’emblée, nous l’avions interrogé sur les raisons de son éclectisme apparent. Dans mon compte rendu, recommandant chaudement sa sélection, j’écrivais alors : « […] De fait, au fil de ses propos, on découvre une grande cohérence d’ensemble, à travers les séries et les médias : obsession par le papier, techniques de grattage ou d’écaillage, passion pour le trait, pour la forme vue en transparence, pour les grandes figures de l’histoire de l’art et pour le jeu d’échecs… Refus de se plagier lui-même et de s’enfermer dans un quelconque système. » Le travail qu’il nous avait montré nous avait tellement convaincus que nous l’avions exposé trois années consécutives, en 2005, 2006, 2007, puis de nouveau en 2014… Pour cette dernière participation à macparis, je soulignais : « Depuis des années, Dominique Digeon se confronte au papier sous tous ses aspects. Il lui fait subir des transformations qui visent à rendre unique ce support normalement dévolu à la multiplication d’un message uniforme. Il le pèle, découpe, tresse, perfore, déchire, lacère, colle, macule, gratte, incise… Son propos est de souligner de façon visuelle, sensible et poétique, l’opposition entre l’apparente fragilité de son matériau et sa résistance insoupçonnée. » À cette occasion, il présentait ses Animaux, 2014, dont Dan Eïdo Wedo, des papiers pelés sur toile que je commentais alors en ces termes : « Dans la série exposée, Dominique Digeon trouve sa source dans les bas-reliefs d’Abomey, ancienne capitale du royaume du Dahomey, l’actuel Bénin. On y retrouve, pêle-mêle, des animaux, des scènes historiques, des sentences, des artefacts ou des divinités du vodou. L’artiste établit un lien entre le modelage, tridimensionnel sur torchis, et le papier occidental, voué à un espace à deux dimensions. Selon ses propres propos, il a trouvé, dans cet exercice, un écho à certaines des problématiques abordées dans ses précédentes séries : citation et variante, fond et forme, cerne et limite, tactilité du support, construction en damier, couleur matière, géométrie ésotérique… » Trois arrêts sur image, distants de neuf ans les uns des autres, trois coupes transversales dans une production d’une rare richesse dont il faudrait rétablir le continuum : Papiers grattés, 1996, Papiers pelés, 1997, Parties peintes et Parties pelées, 1998, Écorchés, 1999, Photos pelées, 2000, Rondels et Tondos, 2001, Multiportraits et Tableaux à lire, 2002, Citations et Vies intérieures, 2003, Citations tondos et Cartes grattées, 2004, Géographies et Paysages découpés, 2005, Fixelles, 2006, Vie intérieure et Émergences, 2007, Résurgences, 2008, Tondos palissades, 2009, Fragments, 2010, Portraits blancs, 2011, Portraits noirs, 2012, Animaux, 2014, Mythes, 2015, Rétines, 2016, Impressions, 2017, Mosaïques, 2018, Portraits pelés, 2019, Singularités, 2020, Tressages, 2021, Écarts, 2022, Fonds, 2023… Au moins une nouvelle série chaque année… En 2008, l’artiste, qui aime se définir comme un serial peintre, nous proposait un bilan intermédiaire : « En 33 ans de pratique opératoire active j’ai donné naissance à plus de 25 séries, sans redite et sans compter les œuvres orphelines qui regroupées entre elles peuvent constituer un groupe chronologique. Armé de colles (peau et caséine), de pinceaux, de couteaux (pas des truelles, mais d’instruments qui coupent grattent, pèlent et incisent), j’ai brisé et émoussé des centaines de lames pour disséquer / construire des dizaines de tableaux afin d’en extraire les fonctions internes[3]. » Ce serait négliger une part importante de la production – et de la créativité – de Dominique Digeon que ne pas insister sur son intense activité de réalisation de livres d’artiste. Prenant comme matériau de départ des volumes imprimés préexistants, il les transforme en pièces uniques par collage, découpage, tressage, encrage, application de linogravure, intégration d’écriture manuscrite… Dès 1999, il expose très régulièrement ses travaux au salon Page(s qui, depuis 1996, a pour objectif de montrer ce qui se fait de mieux dans le domaine des ouvrages et manuscrits d’artiste. De cette activité, essentielle pour notre artiste, Alain-René Hardy écrivait, en 2016 : « Ce plasticien, dont la démarche se situe tout à fait à l’écart de celles de ses confrères, résout radicalement d’un seul coup la problématique de la limitation de l’édition et la dialectique de la relation texte/images qui gêne tant aux entournures les créateurs de livres d’artistes. Il façonne en effet ses propres livres à partir d’imprimés préexistants, de ces volumes anciens, reliés ou cartonnés, dédaignés à cause de leur sujet dépassé, qu’on ramasse pour quelques sous dans les brocantes et vides-greniers. C’est là son texte, matière première sur laquelle il intervient page après page à coup de ciseaux, de cutter, de pinceau, de stylo, de tampons, de colle, pliant, lacérant ou tressant les pages, effectuant des découpages, insérant une illustration venue d’ailleurs, ménageant une fenêtre, appliquant une empreinte, rehaussant d’un dessin, imposant partout la trace de sa performance, sa marque. Chaque page en devient singulière, porteuse et témoin d’une relation arbitraire entre un texte déjà là, dissous par son inimportance et une illustration discrétionnaire[4]. » * * * Presque neuf ans plus tard, Dominique Digeon me demande de me pencher de nouveau sur son travail. Plutôt que me livrer à une analyse de chacune des nombreuses séries qu’il a produites, exercice qui risquerait de nous mener dans de longues et fastidieuses descriptions, avec d’inévitables redondances, je préfère maintenant essayer de dégager quelques-unes des caractéristiques communes partagées par la plupart de – voire par toutes – ses œuvres sur une longue période. 1. La matière première de Dominique Digeon est le papier. Il le scarifie, déchire, arrache, pèle, troue, griffe – comme le rat le fromage chez Eugène Ionesco, dans la réplique saugrenue en exergue à cette contribution –, le maltraite…, se livrant à une forme de violence plus ou moins extériorisée, comme s’il voulait le faire souffrir. Sa démarche est transgressive et agressive envers son matériau, lui faisant subir, dans un corps-à-corps avec sa surface, une véritable passion au sens originel[5], premier, de ce mot. On ne peut s’empêcher de penser à la façon dont les artistes religieux occidentaux ont longtemps figuré les instruments de la Passion du Christ – les Arma Christi – pour témoigner de la barbarie et de la cruauté de l’événement : marteaux, clous, tenailles, croix, lance, couronne d’épines, colonne, glaive, fouet… Notre artiste fait usage de ses propres outils pour attaquer – persécuter, pourrait-on dire – son support : la feuille de papier. Il la perce, l’égratigne, la balafre, la lacère, l’écorche, la macule, la dépèce, l’incise, l’effiloche… Chez lui, le papier, normalement dévolu à l’écriture-dessin[6], devient le champ d’expression d’ardeurs enchaînant destruction, transformation et reconstruction. Quand on sait l’importance que revêt, dans les religions du Livre, la parole révélée puis écrite, le processus d’altération d’un support dévolu au Verbe ne peut être que provocateur, voire sacrilège. Dans la culture occidentale, les agressions à l’encontre du papier dépassent l’anecdotique pour s’inscrire dans une longue tradition dans laquelle ce type de brutalité a quelque chose de réflexif, englobant symétriquement son auteur et son objet. On pensera aux autodafés de livres mis en scène par les régimes totalitaires pour condamner toute déviance par rapport au dogme de la pensée unique. A contrario, des actions destructrices mises en œuvre par Dominique Digeon naît une forme nouvelle, métamorphosée, auréatique[7], qui transfigure et fait passer le support de son statut de surface passive à celui d’œuvre d’art. Il s’agit, chez lui, d’un processus de matérialisation, d’une incarnation, dans lequel le papier, de passif, devient agent, puis porte-parole du créateur. Soumis à l’œil et à l’imagination du spectateur, observateur extérieur invité, comme par effraction, à constater le résultat d’un processus auquel il n’a pas été convié, l’œuvre vit alors d’une nouvelle vie, prend du sens, s’affranchit de son auteur, en devient l’égal ou le surpasse. Chez notre artiste, le papier, prenant ainsi son autonomie, devient simultanément sujet, objet et processus de transformation, fin en soi, libéré de toute considération autre que sa propre évidence. 2. Les supports de la quasi-totalité des œuvres de Dominique Digeon sont carrés ou circulaires, d’une dizaine de centimètres jusqu’à deux mètres de côté, mettant en évidence des potentiels de symétries verticales et horizontales. Il déclarait, en juillet 2001 : « À tant tourner autour du carré il fallut atteindre le cercle. À tourner dans le cercle il fut difficile d’en trouver le centre[8]. » Peut-être un écho au propos facétieux de Pierre Dac : « […] le carré est un triangle qui a réussi ou une circonférence qui a mal tourné[9] » ou bien encore à la réplique farfelue de La Cantatrice chauve : « Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux[10] ! » Plus sérieusement, le carré et le cercle, sans sommet ni base, sont peu fréquents dans la production plastique moderne ou contemporaine. Même les œuvres créées dans le cadre de l’éphémère association Cercle et Carré, en 1929, échappent à ce format. Plus tard, Gottfried Honegger, ponctuellement, et Josef Albers, systématiquement, utiliseront le carré en tentant de lui conférer une dimension mystique qui est profondément antinomique avec un support qui dénie l’existence d’un haut, objet d’une quête spirituelle, qui serait opposé à un bas, terrestre et humain. Quant au cercle, s’il est fréquent dans les œuvres de Sonia Delaunay, cette dernière ne franchit jamais le pas de travailler sur des châssis circulaires[11]. Lucio Fontana s’en approcha en produisant des peintures perforées ou lacérées sur des châssis ovoïdes mais le titre d’une des plus célèbres d’entre elles, Concetto spaziale, La fine di Dio (63-FD.17), 1963, en dit long sur le déni du mysticisme attaché à ce type de format. Le refus de toute forme de transcendance est consubstantiel à l’œuvre de Dominique Digeon. Plutôt qu’y chercher une attraction vers un haut idéalisé et utopique, notre artiste nous maintient fermement dans les limites de la surface, carrée ou circulaire, de ses toiles… et de leur objet… Plusieurs de ses séries accentuent cette volonté d’ancrage dans les limites du support en se présentant comme des tressages ou des échiquiers dont l’orthogonalité frontale récuse toute velléité d’une lecture spiritualiste. Il suffit de regarder ses Parties peintes et Parties pelées, 1998, ou ses Tressages, 2021, pour s’en convaincre. S’il faut y chercher une autre dimension, un hors-champ physique ou mental, de l’œuvre, c’est du côté de la quatrième, celle du temps, qu’il faut se tourner, surtout dans ses travaux sur le thème du jeu d’échecs, entamés dès 1991. Dans ceux-ci, la vue d’une situation de jeu figée infère une réflexion sur le mode de déplacement des pièces, sur l’avant et sur l’après de l’état de la partie engagée qui y est figurée… 3. Le papier, matériau fragile dans son essence, affiche, chez Dominique Digeon, tant dans ses livres d’artiste que dans ses toiles, des qualités de résistance et de résilience qui sont pourtant profondément contradictoires avec sa nature. Des techniques mises en œuvre par l’artiste, Alain Oudin, son galeriste, déclarait, en 2012 : « Elles contribuent par une pratique incursive sur le papier, à mettre en exergue une opposition visuelle, sensible et poétique, entre la fragilité et la résistance de la matière[12]. » Dans la genèse des travaux de notre artiste se joue donc une opposition dialectique entre docilité et obéissance, d’une part, et résistance et persistance, de l’autre. Entre assujettissement et rébellion… Entre ordre et liberté… Ce sont les qualités qu’Alain appelait de ses vœux chez ses contemporains : « Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l’obéissance il assure l’ordre ; par la résistance, il assure la liberté[13]. » Les œuvres de Dominique Digeon seraient donc de bonnes citoyennes… À un autre niveau, ses réalisations, notamment ses livres, se comportent comme des palimpsestes. Elles illustrent ainsi une autre forme de résilience que l’on pourrait qualifier de mémorielle. Le sous-jacent et ses inscriptions résistent aux assauts de l’artiste et aux couches plus superficielles avec lesquelles il tisse – au sens figuré et aussi propre, dans certaines séries – des rapports fructueux, quasiment charnels, mais qui n’arrivent pas à pleinement occulter son contenu initial. Ces croisements, à caractère génésique, préservent, à leur manière, tout ou partie de l’ADN de ses contributeurs, dans un mouvement comparable à celui de la perpétuation des espèces, à travers les aléas de leurs évolutions. 4. Les œuvres de Dominique Digeon suscitent une réflexion sur la peau, celle de la peinture mais aussi celle des êtres et des personnages qui y figurent. Il y est toujours question d’écorce, d’écailles, d’écorchure, de desquamation… Au premier degré, sa technique fait appel à des attaques de la surface, de l’épiderme du subjectile par des gestes consistant à l’arracher, le soulever, l’éplucher, le peler, le recoller, le suturer… L’artiste distingue, dans sa démarche, quatre principales familles de modes opératoires[14], correspondant à autant de verbes actifs – peler, gratter, découper, déchirer – dont seuls les deux derniers appartiennent à la fameuse verb list (1967-1968) de Richard Serra[15]. Chacune des quatre modalités correspondantes est mise en œuvre de façon minutieuse, selon un protocole préétabli. Ainsi, du pelage, dont il se dit être l’inventeur, l’artiste déclare : « Le pelage, un retrait de la matière colorée, en papier ou en peinture, est effectué le plus consciencieusement possible jusqu’à la toile. Cette opération est réalisée au cutter, de façon parallèle au support. Cette façon de faire a pour base un fond de peinture sur lequel est rapidement posé un ensemble de papiers préalablement travaillés. Ils sont incisés, encrés, peints, froissés, découpés ou déchirés… Une composition préparatoire est ébauchée, elle est modifiée et complétée lors du collage définitif. Après un bon séchage vient le pelage, retrait, épaisseur par épaisseur, de toutes les couches de papier jusqu’à la réapparition du fond peint, des bords, des limites de chaque morceau de papier. Je m’efforce d’être le plus précautionneux possible, mais lorsque la lame fend ou entame le support et perce le fond, je ne cherche ni à accentuer ni à masquer cet accident[16]. » On ne peut s’empêcher de penser, devant les productions résultantes et à la lecture de ce modus operandi, aux différentes figurations, dans la peinture et la littérature classiques, du supplice de Marsyas, du martyre de saint Barthélemy, tel que Michel-Ange l’a dépeint au plafond de la chapelle Sixtine, des tortures individuelles comme celles décrites dans La colonie pénitentiaire, 1914, de Kafka, des lacérations sadiennes, des raffinements cruels et voluptueux du Jardin des supplices, 1899, de Mirbeau… Et, peut-être plus encore, au panneau La justice de Cambyse, le supplice, 1498, de Gérard David, conservé au Groeningemuseum de Bruges, qui montre l’exécution de la peine infligée à un juge inique condamné à être écorché vif… Au second degré, les papiers pelés de Dominique Digeon deviennent autoréflexifs, notamment dans sa série des Écorchés, commencée en 1999. Celle-ci trouve ses racines dans des traités d’anatomie mais aussi chez des artistes de la Renaissance, comme Vinci et Dürer, dans les danses macabres du monde germanique, mais aussi – l’artiste l’avoue volontiers – chez les nains et les bouffons de Velázquez. À y regarder de plus près, les Écorchés de notre artiste vont bien au-delà des planches destinées à la formation de carabins ou de rapins. Les organes internes qui y sont exhibés présentent un degré manifeste de décomposition. Ceci rattache donc ces papiers pelés, écorchés, à la grande famille des vanités, considérations sur la finitude de la vie humaine, sur la mort… Mort de l’Homme… mais aussi, par autoréflexion, mort de la peinture… d’une certaine peinture… 5. Je l’ai écrit, dans le paragraphe liminaire du présent texte, mon premier contact avec l’œuvre de Dominique Digeon m’avait incité à ranger ses œuvres dans la catégorie du baroque. Près de trente ans plus tard, je ne récuserai pas ce qualificatif qui me semble bien s’appliquer à la plupart de ses productions. Il faut cependant se défier du mot baroque, dont le sens reste trop souvent générique, voire dépourvu de toute signification à force de vouloir trop embrasser, ce qui poussait Robert Desnos, par exemple, à écrire : « Tout sur terre est baroque. Le bateau n’est pas plus fait pour la mer que pour le ciel[17]. » Dans l’usage, probablement très restrictif, que j’en fais pour analyser le travail de Dominique Digeon, j’entends par baroque cette tendance à remplacer la notion d’harmonie par un principe de contraste, à renouveler l’approche esthétique des ruines, du memento mori[18], à promouvoir le bizarre plutôt que le beau, à s’intéresser au processus du vieillissement, à faire de la laideur physique et des difformités un sujet de réflexion et de méditation… Je pense, ici, aux vers du poète et prédicateur anglais John Donne portraiturant, à sa façon, des têtes de femmes âgées : 6. Nonobstant l’originalité de la démarche de Dominique Digeon, celle-ci s’inscrit dans une perspective historique ou mythologique qu’il ne renie pas. J’ai déjà mentionné sa dette, reconnue, envers Velázquez, ses accointances avec l’art baroque… On pourrait, pour ne citer qu’un seul nom de ses contemporains, mettre en parallèle ses Mosaïques, 2018, et ses Tressages, 2021, avec certaines œuvres de François Rouan. Notre artiste est également très ouvert et perméable aux cultures extra-européennes. Nous l’avons vu, par exemple, avec sa relecture des bas-reliefs d’Abomey au Bénin. La mythologie contribue aussi à son inspiration. Ainsi, de la figure du Minotaure qui hante plusieurs de ses séries, il écrit, en 2008 : « Avatar (entre autres), du mystérieux et sûrement innommable culte de Mithra, pratiqué selon Plutarque, par les pirates dans les grottes méditerranéennes et ancêtre de la tauromachie, c’est dans cet esprit de dessiccation de la matière jusqu’à la résurgence de l’organique fossilisé que j’inscris le thème du Minotaure[21]. » L’expression organique fossilisé s’applique bien aux différentes séries de portraits – Multiportraits, 2002, Portraits blancs, 2011, Portraits noirs, 2012, Portraits pelés, 2019 – réalisés par notre artiste. Il y réactualise, par le biais de peintures pelées portant comme titre le prénom de leur modèle, une pratique bien négligée dans l’art contemporain. Leur aspect rappelle, dans une technique sans rapport avec celle du Malaguène, les portraits de mousquetaires de la dernière période de Picasso. Mais, alors que ceux de l’aîné figurent des personnages fictifs, nés de son imagination fertile, ceux du cadet représentent des personnes bien identifiées, désignées… Et on le ressent bien, au point même de vouloir associer des qualités morales – probablement injustifiées – aux individus dépeints. Dans la mesure où je ne connais pas leurs modèles, les portraits de Dominique Digeon répondraient à la définition qu’en donne Georges Perec : « Tout portrait se situe au confluent d’un rêve et d’une réalité[22]. » De toute façon, comme le remarquait Paul-Jean Toulet : « Il importe en peinture, que le portrait ressemble au modèle, mais non pas le modèle au portrait[23] » ou encore Oscar Wilde : « Tout portrait qu’on peint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l’artiste[24]. » Par d’autres aspects, certaines œuvres de notre peintre se situent dans la longue tradition du vitrail, non pas par le recours à du verre, mais par leur chromatisme chatoyant et dans les cernes entourant certains motifs d’un trait noir qui rappelle le plomb, les barlotières et les vergettes des verrières de nos grandes cathédrales gothiques. En matière d’ancrage historique des œuvres de Dominique Digeon, il ne faut pas oublier les multiples hommages, dans ses livres d’artiste, aux grandes figures de la littérature française que sont Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Aloysius Bertrand, Guy de Maupassant, Alfred Jarry, Emmanuel Signoret et beaucoup d’autres encore… 7. Le refus de la planéité est, comme je l’ai déjà souligné, une des caractéristiques des peintures de Dominique Digeon. Il conteste ainsi le paradigme de la peinture moderne et contemporaine tel qu’énoncé par Maurice Denis : « Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées[25]. » Ses compositions ont une épaisseur et une profondeur matérielles, mises en évidence par une superposition de strates picturales suivie par un processus soustractif, précédemment décrit, lequel consiste à évider la matière accumulée sur le subjectile, au risque, parfois, d’atteindre et de percer la toile sous-jacente. Hugo von Hofmannsthal a une belle expression pour décrire ce phénomène de révélation d’une profondeur insoupçonnée : « On doit cacher la profondeur. Où ça ? À la surface[26]. » Le regardeur des œuvres de Dominique Digeon, non sans une certaine dose de voyeurisme ou de sadisme refoulé, est donc invité à fouailler du regard les entrailles de la peinture pour y découvrir, peut-être, sa réponse à l’interrogation de James Joyce : « La question essentielle à propos d’une œuvre d’art est de savoir de quelle profondeur vitale elle jaillit[27]. » Il y a, dans cet exercice d’évidement d’un matériau pour en extraire quelque chose d’autre, de vouloir plonger au fond du gouffre […] au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau[28], une parenté avec l’écriture, telle que Georges Perec la définit : « Écrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose : arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes[29]. » Par une opération de réflexivité, familière à notre artiste, on pourrait aussi trouver dans cette opération la source d’une forme d’étourdissement volontaire, du type de celui que René Char évoque : « Enfonce-toi dans l’inconnu qui creuse. Oblige-toi à tournoyer[30]. » 8. Enfin, faut-il le rappeler, la notion de série – je l’ai mentionné à plusieurs reprises ci-dessus – est centrale dans la production de Dominique Digeon. Elle ne s’impose pas à lui a priori ni ex nihilo. Elle résulte de recherches continuelles dont beaucoup resteront sans conséquence. Certains motifs finissent par s’imposer à lui du fait de leur capacité à susciter des corrélations ou des associations formelles ou conceptuelles. Ils deviendront autant de thèmes que l’artiste pourra exploiter dans de multiples variantes, thématiques ou techniques, jusqu’à épuisement de l’idée génératrice. Les autres demeureront ce que l’artiste désigne comme des accidents ou des œuvres orphelines et garderont le statut d’unicum, pour utiliser le langage des numismates. Les séries peuvent indifféremment résulter d’une communauté de graphisme, de technique ou de sujet, voire de deux ou trois de ces éléments. Il ne s’agit donc pas tant de séries, dans le sens donné à ce mot par les compositeurs de la Seconde école de Vienne[31], que de variations, comme celles composées par Bach[32] ou par Beethoven[33]. Pour utiliser un autre parallèle, littéraire celui-ci, on peut penser à Stéphane Mallarmé quand il essaie de cerner ce qu’est un symbole : « C’est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole : évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou, inversement, choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrements[34]. » Dégager un état d’âme ou un sens symbolique par une série de déchiffrements successifs… telle est la démarche fondamentale de notre artiste… Une façon aussi, d’affirmer l’existence de l’Homme, si l’on suit Hegel : « L’Homme n’est rien d’autre que la série de ses actes[35]. » * * * Papier, cercle et carré, résistance et résilience, peau, baroque, histoire et mythe, refus de la planéité, série, tels sont quelques-uns des termes qui caractérisent, sans pourtant en épuiser la richesse ni la complexité, l’œuvre de Dominique Digeon. À ce point, force est de constater les limites d’une critique d’art qui se voudrait objective, visant à analyser des artefacts en se plaçant de leur point de vue. Exercice bien vain, à mes yeux, car quel littérateur, même le plus doué, peut prétendre décrire une œuvre mieux que son auteur ? Emil Cioran le constatait dans un propos quelque peu désabusé– et non dénué d’une certaine amertume – quand il écrivait : « Tout commentaire d’une œuvre est mauvais ou inutile, car tout ce qui n’est pas discret est nul[36]. » Pour essayer de me réconforter, je me rattacherai à la position de Baudelaire qui, défendant une crique subjective – celle que je prône depuis toujours –, écrivait en son temps : « […] pour avoir sa raison d’être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d’horizons[37] » ou encore à celle de Roland Barthes déclarant, au sujet de la crique littéraire : « Le rapport de la critique à l’œuvre est celui d’un sens à une forme. Le critique ne peut prétendre traduire l’œuvre, notamment en plus clair, car il n’y a rien de plus clair que l’œuvre. Ce qu’il peut c’est engendrer un certain sens en le dérivant d’une forme qui est l’œuvre[38]. »J’ose espérer que ces quelques lignes auront contribué, dans leur modeste mesure, à éclairer une lecture – ou plutôt plusieurs lectures possibles – des œuvres, toujours ouvertes, polysémiques et parfois insaisissables, de Dominique Digeon… Louis Doucet, septembre 2024

[1] “Any frescoes were good when they started to peel and flake off.” in A Farewell To Arms, 1929.

|

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

Annonces |

|||||

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

|

|||||

|

du 13 septembre au 20 décembre 2025

Recycle Art

|

|||||

|

du 10 janvier au 14 mars 2026

À un fil…

|

|||||

|

du 21 mars au 23 mai 2026

Dessins

|

|||||

|

|

Cynorrhodon - FALDAC recommande | ||||

|

Élodie Boutry Entre deux souffles du 4 octobre au 29 novembre 2025 Galerie Réjane Louin – 19 rue de l’Église – 29241 LOCQUIREC |

|||||

|

Rémi Uchéda Pêle-mêle Peter Lökös L’aube des rimes du 19 septembre au 22 novembre 2025 L’H du Siège – 59300 VALENCIENNES

|

|

macparis Automne 2025 |

du 2 au 7 décembre 2025 Bastille Design Center – 74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS | ||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2025

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre