|

macparis printemps 2024

du 21 au 26 mai 2024

74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS

(notices rédigées par Louis Doucet)

|

|

De la floraison des marronniers

En mai, les marronniers sont en fleurs. Mais un marronnier, c’est aussi, dans le jargon journalistique, un sujet récurrent qui revient à certaines époques de l’année. La session de printemps de macparis est de ces événements périodiques incontournables dans le domaine des arts plastiques. Un des rares – peut-être le seul, désormais – qui permettent de découvrir ce qui se fait de nouveau dans les ateliers de créatrices et créateurs, souvent difficilement accessibles au grand public.

Parmi plusieurs centaines de dossiers reçus, nous avons sélectionné, après visite sur leur lieu de création, vingt plasticien(ne)s, de vingt-et-un à soixante-quatorze ans, qui nous semblent représentatifs de ce qui se fait, en dehors des tendances d’une mode éphémère, surmédiatisée et trop souvent vide de sens.

Notre premier critère de choix est justement l’existence de ce sens qui manque trop souvent à ce qui nous est donné à voir. Les artistes que nous présentons ont, toutes et tous, quelque chose à dire… et y arrivent, par des techniques diverses : peintures, dessins, céramiques, photographies, sculptures, installations… Leur registre expressif va d’un hyperréalisme affirmé à une non-figuration gestuelle, du constat plus ou moins désabusé sur l’état de notre monde à l’incitation au rêve et à la méditation, de la dénonciation à la dérision, du sérieux à l’ironie grinçante… Le tout dans le splendide écrin du Bastille Design Center.

Rappelons-le, macparis est une association sans but lucratif, animée par des bénévoles, Et, c’est important de le souligner, les exposant(e)s ne paient pas pour présenter leurs travaux et aucune commission n’est retenue sur leurs éventuelles ventes. Nous évitons ainsi de tomber dans le défaut de ces manifestations strictement commerciales et trompeuses pour lesquelles il suffit de payer, parfois très cher, pour présenter son travail, dans des conditions souvent déplorables…

Depuis plus de six ans, macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon – FALDAC, la programmation et le commissariat des quatre ou cinq expositions annuelles – plus de trente à ce jour – de l’Espace d’art Chaillioux de Fresnes, avec plus d’une trentaine d’artistes présentés chaque année, environ 10 000 visiteurs annuels et un important programme de médiation avec les publics locaux, jeunes et adultes…

Nous tenons enfin à témoigner notre gratitude au Ministère de la Culture, à l’Adagp et à quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, qui, année après année, continuent à nous soutenir généreusement dans notre mission de promotion de la création plastique contemporaine, nous épaulent dans notre volonté de donner une vision autre de la création plastique contemporaine…

Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet, Max Lanci

commissaires de la manifestation

|

| Les couleurs vives ont fait une irruption tardive, en 2021, dans les dessins d’Olivier Alibert, un peu plus tôt dans ses peintures. Cependant, aujourd’hui comme hier, ses œuvres mettent en scène des objets simplifiés et décontextualisés, identifiables, hier, moins aujourd’hui, bien que, on le pressent, inspirés par la nature, la sculpture, la céramique, l’histoire de l’art, l’archéologie…

Les peintures et les dessins d’Olivier Alibert racontent des histoires mais leur détermination narrative se démultiplie en une multitude de branches et de détours qui dénient toute linéarité du propos et appellent à des lectures multiples. Les formes se détachent sur un fond abstrait vivement coloré et s’organisent en laissant une place importante au vide et aux intervalles qui les séparent. Leur assemblage sur la même surface ignore les questions d’échelle et de proximité d’usage réel ou soupçonné.

L’hybridation y est de rigueur, créant des champs indécis, entre signe et image, entre graphisme et figuration, entre signifiant et signifié. Les ambiguïtés voulues par l’artiste entre opacité et transparence contribuent à distancier les images de leurs modèles réels ou imaginaires, à chambouler leur potentiel de signification, à les arracher à leur contexte. Il en résulte, selon les mots de leur créateur, une cosmogonie personnelle, qui interroge le pouvoir magique de la peinture et sa capacité à enchanter et à envoûter le spectateur. |

| Léonard Alixant est un très jeune artiste – tout juste vingt ans – qui cherche à imposer sa marque dans le monde des arts en s’exprimant par le dessin, utilisant, de façon quasi exclusive, des marqueurs acryliques. Ses toiles, qui s’inscrivent dans la descendance du Pop-Art, frappent d’emblée par leur richesse chromatique et par le grouillement des personnages qui constituent leur fond. On y reconnaît des icônes d’une culture populaire de plusieurs générations ou des figures inventées, juxtaposées sans cohérence d’échelles et sans ordre apparent, constituant une sorte de mur compact et bariolé sur lequel une figure centrale – souvent le chien de l’artiste, grimé en héros de bande dessinée –, de plus grandes dimensions, se détache et prend à parti le spectateur.

L’artiste déclare improviser en partant d’un point de la surface blanche, laissant son crayon l’entraîner dans un processus à caractère génésique qui finit par saturer tout l’espace libre.

Pas de perspective ni de profondeur dans ces all-over qui donnent le vertige à qui veut bien prendre le temps d’en analyser le contenu. Pas d’histoire ou de narration, non plus, mais des fragments visuels qui veulent entrer en résonance avec les souvenirs d’enfance du spectateur, quelle que soit sa génération, pour peu qu’il ait fréquenté, à un moment ou à un autre, l’univers des comics. |

| Brigit Ber, diplômée en arts appliqués, met en œuvre une multitude de techniques de création et de reproduction d’images, fixes ou mobiles. Pour ses images fixes, elle procède elle-même au tirage, souvent en exemplaire unique, de photographies prises sur le vif, recourant au procédé artisanal du cyanotype. Elle accepte – privilégie même – les accidents dans ses manipulations et leurs effets souvent déconcertants, au point de parfois remettre en cause son projet initial.

Ses sujets de prédilection sont tirés de la nature, minérale, végétale ou animale, mais dans des cadrages et des rendus qui en modifient la perception, forçant le spectateur à plonger dans l’image résultante pour tenter d’en identifier le modèle : fleurs, os de seiche, racines, branches, mégalithes, algues, étoiles de mer, coquillages, coraux, oursins… Le doute subsiste cependant et d’autres interprétations, imprévisibles, peuvent s’imposer.

Chez Brigit Ber, le geste et le processus créateurs prennent le pas sur l’image résultante et sur son objet, ouvrant grand la porte aux hasards de circonstance. Ce qui est donc donné à voir est donc bien plus qu’une simple image. C’est la traduction d’une expérience vitale et de ses aléas, imbriquant des temporalités, des lieux et des procédés d’une grande diversité. |

| Hervé Bourdin jette, dans ses installations, un regard acide, corrosif, décapant, mais aussi rempli d’une profonde empathie pour les personnages qu’il met en scène. Tragédie et grotesque s’y côtoient toujours. Par certains aspects, son graphisme évoque celui de la bande dessinée, domaine que l’artiste a investi en produisant des albums qui donnent à ses compositions une dimension narrative plus explicite.

Il ne recherche pas l’effet plastique, comme le font tant d’artistes de notre temps : la forme reste seconde par rapport au sens et vient comme un supplément pour appuyer le propos. Un propos direct, qui rejette la métaphore, pour placer le spectateur face à ses responsabilités. Ses œuvres se comportent, en quelque sorte, comme des miroirs réfléchissant notre propre indifférence, notre propre inhumanité.

Ses installations récentes recourant à des matériaux de récupération, notamment des boîtes de conserve, illustrent, en termes plastiques et avec un humour grinçant, les effets des récents confinements que nous avons dû subir. L’humanité, condamnée à se nourrir de conserves et recluse dans ces mêmes boîtes… Et transformée en jeu de foire, en chamboule-tout… Ses personnages, à moitié dissimulés, jouent-ils à cache-cache avec le spectateur ou se comportent-ils en survivalistes apeurés par un avenir incertain… La question reste ouverte… |

| Les peintures faussement hyperréalistes, en camaïeu de gris, d’Hadrien de Corneillan doivent à la peinture étasunienne, que ce soit aux sites industriels de Charles Demuth ou Charles Sheeler, à la fossilisation ou à la neutralisation des personnages chez Edward Hopper et, surtout, aux toiles et aux photographies en noir et blanc de paysages ouverts d’Ed Ruscha, sur lesquelles figure, parfois, comme chez notre artiste, une légende écrite, intégrée à l’œuvre.

Le parallèle s’arrête ici, car, chez Hadrien de Corneillan, on remarque une prédilection pour les reliques d’activités humaines, les no man’s lands et les déserts qui le rattachent plutôt à un certain romantisme européen, d’Hubert Robert à Caspar David Friedrich, par exemple. Cependant, les ruines, les friches industrielles et les espaces abandonnés de ce peintre n’ont rien de réel. Ils ne sont ni présents ni passés. Ils évoquent peut-être un futur menaçant si l’Homme persiste dans son attitude de consommation incontrôlée des ressources limitées de notre planète.

Pour autant, le propos n’a rien de moralisant ni de pontifiant. Il recourt à des traits d’un humour grinçant ou à des mises en scène surréalisantes – un conteneur de transport maritime échoué sur une plage, un chien errant en plein désert, un immense buste de Lénine sortant de la mer devant un cosmonaute casqué… – qui génèrent un sentiment d’étrange familiarité – l’Unheimlichkeit freudienne –, laquelle renvoie le spectateur à ses propres réflexions et méditations. |

| Patrick Crulis, céramiste, a reçu une formation de peintre. Cet apprentissage se devine dans ses sculptures en grès émaillé, en ce qu’elles s’inscrivent dans le lignage fécond des expressionnistes du début du XXe siècle. Comme ces derniers, Patrick Crulis projette dans ses œuvres ses propres émotions, sa vision critique du monde, qu’il manifeste notamment par le choix arbitraire d’objets apparemment hétéroclites, par des déformations et le recours à des couleurs souvent criardes. Cette position est remarquable dans le monde de la céramique contemporaine où la recherche d’une certaine joliesse reste encore le souci principal de la plupart des créateurs. Chez Patrick Crulis, l’exécution rapide génère d’iné¬vitables accidents qui sont acceptés – voire souhaités – comme inhérents au processus créatif. Comme la contrepartie pleinement assumée d’une infinie liberté…

Ses formes sont généralement verticales mais affectent une certaine mollesse, réalisant une sorte de synthèse entre des principes masculins et féminins. L’opposition dialectique du ferme et du mou y est affirmée, dans des agencements qui font entrer en collision les règnes animal, végétal et minéral. Le tout est assemblé avec une verve truculente, une gourmandise rabelaisienne, un humour corrosif, exacerbés par l’arbitraire jubilatoire des couleurs, même quand elles restent dans un registre modéré. |

| Marc Guillermin, décorateur, ferronnier et dinandier de son état, développe aussi une production artistique autonome à base de pièces métalliques. De son travail de plasticien, il écrit : « Je conçois des structures aux formes aériennes, en tôles martelées, des accumulations de formes, j’imagine des constructions méditatives semblant en lévitation, des pièces inspirées des cycles mouvants, vagues, nuages, flammes, des structures démontables, des expériences sonores où s’entrechoquent des pièces bruyantes, des installations comme des corps vivants où circulent des flux énergétiques, je construis des raccords aux couleurs vives, des branchements, des greffes, je fais pousser des végétations poétiques postindustrielles, des fruits libérant leur énergie… »

Il en résulte des univers inattendus, aériens, aquatiques ou terrestres, dans lesquels la dimension fonctionnelle de chaque pièce est occultée au profit d’un propos apparemment chaotique. À l’analyse, ce chaos est savamment structuré pour alimenter le questionnement et la rêverie du spectateur, invité à trouver des usages nouveaux à ce qui lui est donné à voir.

Les assemblages hybrides et insolites de Marc Guillermin constituent autant de machines à penser, non pas en ce qu’elles pourraient se substituer à notre intelligence mais parce qu’elles la stimulent et la forcent à investir des univers qui nous sont habituellement fermés. |

| Gabrielle Herveet habite et travaille en bordure de l’estuaire du Trieux, lieu d’interpénétrations de masses d’eaux douces et salées, dans un paysage sans cesse renouvelé, instable dans son essence, entre lande, forêt et estran. Elle façonne et assemble des laisses collectées lors de longues promenades assujetties au cycle lunaire des marées et aux aléas météorologiques. Elle dessine aussi les effets des courants antagonistes de l’eau ou des nuages.

À la fois traces du temps qui passe et du temps qu’il fait, les ciels, leurs nuages et leurs étoiles, les eaux qui coulent ou qui stagnent, les rivages, drus ou nus, sont omniprésents dans son travail. Ses œuvres résultent de la confrontation entre ces éléments naturels, plus ou moins récurrents mais parfois imprévisibles. Dans ce qu’elle nous donne à voir, l’écoulement des heures, des mois et des années se fait au rythme des évolutions météorologiques… Rapidement changeantes, car nous sommes, chez elle, en Bretagne

Son approche se veut scientifique, fondée sur des lois réelles ou empiriques, s’appuyant sur la collecte d’échantillons et l’arpentage sur site, sur l’observation des phénomènes naturels et de leurs variations. À la très rigoureuse discipline mathématique de la mécanique des fluides elle ajoute une plus empirique mécanique des paysages marins qu’elle développe dans une logique quasiment inflexible. Se mêlent aussi à ses observations des craintes sur la pérennité de ces fragiles écosystèmes. |

| La technique d’Aline Isoard est complexe et minutieuse. Elle prend des clichés photographiques, les imprime en haute résolution avant de se livrer à un travail de dépigmentation de certaines plages en ôtant l’encre des parties qu’elle juge inintéressantes ou de nature à nuire à l’équilibre de sa composition.

Les photographies sont prises depuis le siège du passager à l’avant d’une automobile à l’arrêt, roulant ou dans une station de lavage. La position dans l’habitacle d’un véhicule offre plusieurs points de vue, en avant, en arrière ou latéralement, à travers les fenêtres que sont le pare-brise, la lunette arrière, les rétroviseurs et les portières. Le travail de grattage élimine l’essentiel des autres détails, ne laissant subsister que quelques traces du tableau de bord, du monogramme, des vignettes ou du volant, juste pour rappeler le contexte de la prise de vue. Il en résulte des images abstraites, dans lesquelles les indices sur la prise de vue se camouflent au spectateur derrière un jeu de paradoxes.

La présentation de ces clichés est complétée par quelques sculptures constituées de photographies imprimées sur rhodoïd puis collées sur des verres assemblés. Passant dans la troisième dimension, elles flottent librement dans l’espace transparent, donnant à voir leur envers sans être soumises au cadre. |

| La notion de transparence est centrale dans les travaux de Fabien Jouanneau, que ce soit dans ses peintures recouvertes par un voile en polyester ou dans ses dessins sur papier calque. Ses œuvres constituent autant d’invitations à traverser une surface diaphane pour pénétrer dans un monde en apesanteur. Un monde qui conjugue l’expansion d’espaces potentiellement illimités et l’exiguïté d’un volume confiné. Intimité et universalité y coexistent et s’entrechoquent, au gré de l’imagination ou des états d’âme du spectateur. La translucidité du voile ou du papier calque joue un rôle actif primordial dans la révélation d’un univers onirique, plein de surprises, à la fois familier et étrange.

Ses compositions jouent le rôle d’ordonnatrices d’un monde rêvé, structuré par une véritable logique, mais dont les rouages sont mystérieusement voilés pour ne laisser transparaître que les reflets trompeurs d’une rationalité dont on finit de douter. S’agit-il de la réalité, de son incertaine réplique ou d’une illusion trompeuse ?

L’espace interstitiel, entre deux plans, constitue un entre-deux où tout peut advenir. Il reste incertain, entre matérialité et évanescence, imposant une certaine forme de lenteur. Son épaisseur semble s’abolir au profit d’un terroir voué à l’incertitude, à la subversion des sens – et pas seulement celui de la vue –, à la confusion des notions de présence et d’absence, au chambardement d’une réalité vacillante et de son improbable image spéculaire virtuelle. Il est simultanément inframince, au sens duchampien de ce terme, et d’une abyssale profondeur. |

| Christian Lefèvre pratique avec une égale aisance le dessin, la photographie, la sculpture et l’installation. Dans sa démarche, il privilégie la récupération, le recyclage ou le détournement de matériaux préexistants, dans une démarche de double relecture : celle de la statuaire classique et celle de la nature.

Dans sa réappropriation de la nature, Christian Lefèvre n’oppose pas le réel à sa représentation, une réalité à son image plus ou moins déformée, mais plutôt deux artefacts, l’un d’eux se comportant comme un semblant et l’autre comme un faux. C’est ainsi que, dans certaines de ses œuvres, les produits de la nature, comme le bois, sont amenés à se muer en produits manufacturés et les rebuts industriels à se substituer à des éléments naturels. De cet échange de rôles, surgit une véritable mise en scène d’une nature redéfinie ou recréée, dans laquelle le travestissement est de rigueur. Le paysage devient ainsi simultanément le support ou la trace d’un geste et la projection ou la mémoire d’une idée ou d’un état.

Il vise ainsi à bouleverser nos habitudes perceptives et nos modes de pensée, à banaliser le sublime, à sublimer le banal. L’instabilité est au cœur de son propos qui, selon ses propres mots, « s’attache à montrer les sauts de l’œil, cet œil qui passe d’un objet à l’autre, cet œil vagabond qui remarque des détails aux quatre coins de son champ, qui se constitue une bibliothèque d’impressions. » La notion de bricolage, c’est-à-dire la difficulté de donner une réponse claire à un problème qui nous dépasse, est aussi centrale dans ses travaux récents. |

| Après s’être intéressée au corps pendant de longues années, Isabel Lemaire emprunte désormais ses thèmes à la Nature dans ce qu’elle a de plus incontrôlé, notamment dans les vastes étendues d’herbes folles… Ses toiles, de très grandes dimensions, sont peintes à l’acrylique, à l’huile, à l’encre et/ou à la cire en s’inspirant essentiellement de son jardin. Elles ont la fulgurance d’une intense – et parfois violente – gestualité, mettant en évidence une tension presque insoutenable entre force expressive et fragilité d’une image intérieure, entre immédiateté du geste et permanence de la vision qu’elles proposent d’une Nature pérenne, entre infiniment grand et infiniment petit… Elles portent comme titre le jour et l’heure de leur achèvement et, plus récemment, un mot ou une phrase en rapport avec la musique que l’artiste écoutait pendant leur réalisation.

On pourrait oser un parallèle avec la peinture de Jackson Pollock ou de Joan Mitchell, dans leur généreuse expressivité, mais ce serait une erreur car la peinture d’Isabel Lemaire est farouchement figurative. C’est plutôt du côté du dernier Monet, celui des Nymphéas, qu’il faudrait chercher son inspiration et son modèle…

Isabel Lemaire a relevé le difficile challenge d’occuper l’escalier et le pignon du Bastille Design Center, réservant un choc visuel aux visiteurs dès leur entrée dans les lieux… |

| Anne Moser pratique la peinture, occasionnellement la céramique. Dans ses peintures, elle s’inspire de la nature, travaillant sur le motif, en extérieur, sur des papiers qu’elle reprend dans l’atelier, transcrivant sur toile ses perceptions, observations et impressions : structure des végétaux, lumière, atmosphère, vent… Son recours aux encres et à des papiers japonais fait référence à la peinture extrême-orientale mais elle s’affranchit des stéréotypes et modèles dépersonnalisés de cet art au profit d’une gestualité qui révèle des aspects de sa personnalité.

De cette démarche, Caroline Adler écrit : « En investissant tout son corps, dans un élan venant d’un moment de méditation, d’un temps de marche, Anne dévoile l’invisible du paysage. Énergie révélée par des troncs ou des branches, imposants, à l’encre noire ou en couleur… atmosphères subtiles qui nous entraînent dans le tableau… »

Il y a du vécu, de l’introspection, une forme de familiarité amoureuse, dans les œuvres résultantes qui nous révèlent, dans une séduisante synthèse, simultanément le macrocosme de la nature et le microcosme de l’artiste. |

| Les peintures et les aquarelles de Michel Parys se déploient dans un espace blanc, plus ou moins densément occupé, selon ses compositions, par des sortes de lambeaux de peinture dont on pourrait croire qu’ils ont été empruntés à des œuvres de la Renaissance italienne. Dans cette évidente simplicité, des objets semblent flotter dans un espace intemporel, certes structuré, rigoureusement architecturé même, mais sans profondeur, dans lequel toute notion de perspective a été abolie.

Densité et légèreté, transparence et opacité s’imposent dans ces compositions irradiantes dont le caractère méditatif ne fait aucun doute. Méditation sur le rapport de l’espace à la lumière, sur nos défauts de perception de la fluidité occultée du monde qui nous environne ou sur tout autre thème laissé à la discrétion du regardeur qui se sent happé pas ces plages subtilement animées, vivantes, vibrantes, palpitantes... Il est invité, souvent à son corps défendant, à cheminer, à progresser dans un parcours qui va de la réflexion sur le geste créateur de l’artiste jusqu’à l’interrogation sur lui-même, spectateur qui ne peut rester indifférent.

L’artiste nous parle certes de forêts, d’arbres, de la surface d’étangs réfléchissant le ciel et les frondaisons voisines, de brindilles, de lentilles d’eau, de nénuphars… et des résidus polluants de l’activité humaine, mais aussi – et peut être surtout – de l’éternel écartèlement du peintre entre forme et fond… |

| Les dessins et les peintures de Mélanie Pasquier grouillent d’objets rampants, hybrides, énigmatiques, fantastiques, non identifiables dans leur globalité mais qui révèlent des détails précis empruntés au monde réel. Ils se développent sur des fonds de couleurs éteintes, évoquant un univers qui peut, selon la sensibilité du regardeur, être ressenti comme onirique, poétique ou anxiogène.

L’artiste déclare qu’une partie de son inspiration, qu’elle qualifie de dérivante, provient d’images qui se sont imposées à son esprit pendant sa grossesse. S’y mêlent des considérations sur la fertilité de la terre, sur ses relations au vivant, à la mythologie et, plus particulièrement, aux divinités solaires, infernales ou souterraines, dans une tentative de toucher aux formes abstraites qui se cachent derrière les objets ou les paysages familiers.

Entre évanescence et ancrage terrestre, entre matérialité et visions fantasmées, entre familiarité et inquiétude, entre manifestation de l’émergence de la vie et son extinction, ses compositions ouvrent une sorte de boîte de Pandore, libérant une multitude de sollicitations physiques et émotionnelles qui saisissent le spectateur et l’entraînent, à son corps défendant, dans un vertigineux processus d’introspection dont il ne ressort jamais indemne. |

| Rach’mell, pseudonyme d’un artiste ayant fait carrière dans le monde du graphisme, affiche, dans ses productions plastiques, une certaine nostalgie du Nouveau Réalisme et du Pop’Art, notamment dans son exploitation d’objets du quotidien pour dénoncer surconsommation, gâchis et dilution des relations humaines. Il ne traite cependant pas ces thèmes avec le sérieux trop souvent pontifiant de certains artistes mais en recourant à une ironie parfois corrosive et toujours très colorée.

Il affiche une prédilection pour les récipients – bouteilles, flacons, poubelles, bidons, jerrycans… – en matière plastique qu’il choisit essentiellement pour leurs couleurs intenses. Il les désactive, les rend inutilisables pour leur usage initial, en les perforant de façon plus ou moins régulière, laissant parfois apparaître, en creux, un slogan ou une injonction. Cette matière première, l’équivalent de la peinture sortant des tubes chez le peintre traditionnel, lui sert pour composer des tableaux muraux ou de vastes installations, procédant, dans les deux cas, par des accumulations rigoureusement pensées, construites et architecturées.

Rach’mell se défend de vouloir nous livrer un message profond. Il souligne seulement, par le biais de la dérision et avec le sourire, que l’accumulation dénature les objets en leur conférant de nouvelles identités et de nouveaux usages, réels ou fantasmés, cocasses, voire inquiétantes. Et qu’il vaut mieux en rire que s’en lamenter… |

| Pascale Ract se déclare proche de l’artisanat, avec un souci permanent pour les matériaux, les gestes des métiers manuels, les processus du travail de création, l’intégration des produits dans leur environnement… Dans son atelier, elle fabrique ce qu’elle appelle des pièces détachées, réalisées avec des matériaux collectés – qui la touchent sans nécessairement savoir pourquoi – lors de ses voyages ou de ses promenades, puis rangés sur les étagères de son atelier, quelquefois pendant de nombreuses années, en l’attente d’une opportunité propice à leur utilisation. Elle les assemble alors dans des structures, plus ou moins grandes, souvent suspendues, parfois in situ.

Dans ses sculptures récentes, elle utilise des chutes de bois de placage conservées sans idée prédéfinie de l’usage qu’elle pourrait en faire. À force de les regarder empilés, ces morceaux de bois l’ont interpellée : un appel irrésistible, déclare-t-elle. Elle les a assemblés dans des structures proliférantes suspendues. La verticalité des compositions résultantes leur confère une gravité et un volume qui faisait défaut, dans leur destination primitive, aux matériaux qui les constituent. On y perçoit aussi un écho au travail, à l’énergie des artisans dont ils sont les témoignages de l’activité.

Nous sommes, chez Pascale Ract, bien au-delà d’une activité de recyclage de déchets, dans un univers de recréation plastique, de réanimation ou de revitalisation d’objets, suggérant des usages autres pour des choses qui nous sont trop familières et qui ont perdu leur âme à force d’être banalisées. |

| Les pièces fondatrices du travail d’Emmanuel Rivière sont des moulages en silicone réalisés dans l’intérieur d’objets ethnographiques ou de masques africains ou océaniens en bois, pièces louées, prêtées à l’artiste ou achetées au Marché aux Puces. Sculpter en négatif – sculpter le vide – sculpter en aveugle, déclare-t-il pour caractériser sa démarche. Le jeu initial du moulage-démoulage lui sert à démonter les stéréotypes de la sculpture conventionnelle, en cherchant à révéler son intériorité qu’il qualifie de monstrueuse.

Chez lui, les objets, les choses, se manifestent d’abord par le vide qu’elles délimitent dans l’espace. Vide qu’il matérialise après avoir éliminé la présence de l’objet initial dont l’existence devient alors douteuse, incertaine ou problématique. Ces fantômes de choses réincarnés n’ont qu’un rapport lointain avec leurs modèles initiaux, mais n’existeraient pas sans eux.

Plus récemment, Emmanuel Rivière s’est intéressé à d’autres matériaux, à d’autres objets, toujours avec l’objectif d’en pervertir le sens et la fonction afin d’en révéler leur face cachée, leurs potentialités latentes, inexprimées… Il s’est mis, en particulier, à pratiquer le surmoulage, technique fréquente dans les arts premiers africains et océaniens, en recourant à de la pâte à modeler, non pas sur des objets réels mais sur des tirages photographiques figurant l’intérieur de grottes : tentative de re-matérialisation d’un relief que la prise de vue a annihilé… |

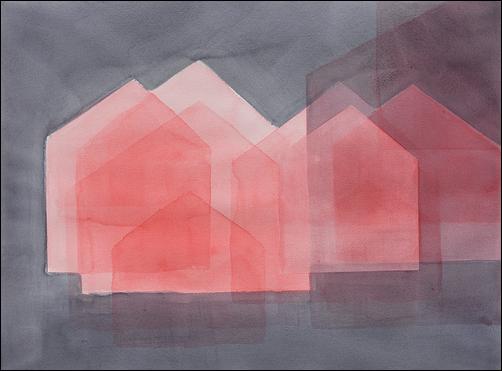

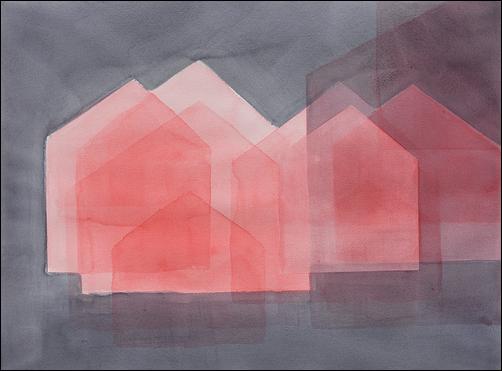

| Depuis quelques années, après avoir expérimenté plusieurs autres modes d’expression plastique, Christophe Rolland, de façon quasi monomaniaque, décline la même forme sur des feuilles de papier. Pour ce faire, il recourt à des techniques de dessin les plus diverses mais répondant toutes aux mêmes exigences de rigueur, de densité, de fluidité, de sensibilité et de profondeur expressive. Le tout dans des tonalités assourdies et homogènes.

Cette forme unique, omniprésente dans ses travaux, est celle, schématisée, du pignon d’une maison, isolée ou multipliée en agrégats pour suggérer des îlots, des quartiers ou de petits villages. Christophe Rolland récuse cependant l’idée qu’il figurerait des maisons, réelles ou fantasmées. Pas plus d’ailleurs que l’aspect du mur du fond de son atelier, jouxtant sa demeure, qui affecte aussi la même silhouette, ni l’image d’une enveloppe de courrier ouverte.

L’initiative est donc laissée au regardeur, invité à projeter sur ces dessins son propre univers cognitif, à décider, pour lui et pour lui seul, ce qui est en jeu, ce dont il s’agit, dans la proposition qui lui est présentée. L’instabilité conceptuelle des images offertes à ses yeux est confortée par la labilité chimique d’un des médiums de prédilection de l’artiste : l’encre ferro-gallique. Il apprécie la fluidité du geste qui a donné vie à ces feuilles, appréhende leur fragile précarité, mais ressent aussi leur caractère potentiellement corrosif. Et c’est bien de tout ceci dont il s’agit dans ces compositions et, plus généralement, dans le propos de Christophe Rolland… |

| Longtemps active dans le domaine des arts textiles, Élisabeth Straubhaar s’est progressivement, puis définitivement, consacrée au dessin. Elle recourt au graphite sous toutes ses formes – bâtons, poudre, pâte… – pour nous livrer des images fantastiques dans lesquelles, dans la descendance des illustrations de livres de contes pour enfants (ou pour adultes, on pense notamment à Gustave Doré), elle souligne les analogies entre des structures humaines, animales, végétales et minérales.

Chez elle, plus de notion d’échelle… Du bouillon de culture à la voûte céleste, microcosme et macrocosme se confondent en un univers vibrionnant dans lequel un équilibre entre des entités antagonistes finit par s’établir. Le regardeur est alors saisi dans un tourbillonnement qui l’entraîne, souvent à son corps défendant, à la découverte d’un inconnu qui enchevêtre étrangeté et familiarité, le pousse à la découverte de terres inconnues, de zones où rêves et réalités fusionnent...

De toute évidence, il se passe des choses, dicibles ou inavouables, sur ces feuilles denses, proches de la saturation. Il s’y raconte des histoires dont on ne saurait dire à quel monde appartiennent leurs acteurs. Ni même si leur scénario a été écrit ou s’il est laissé en friche, à charge du spectateur de créer sa propre vision des choses. De s’évader… |