|

macparis printemps 2021

du 25 au 30 mai 2021

74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS

(notices rédigées par Louis Doucet)

|

|

Une activité non essentielle…

Sans vouloir remettre en cause les indispensables précautions pour lutter contre la propagation du virus de la Covid 19, nous ne pouvons que nous insurger contre le traitement réservé, par les autorités, aux arts plastiques, activité qualifiée de non essentielle, terme bien maladroit sinon méprisant. Alors que les supermarchés et centres commerciaux restaient ouverts et très fréquentés, les musées, salons et autres manifestations de plasticiens étaient condamnés à la fermeture… voire à la faillite, pour ces dernières.

Faut-il le rappeler, les plasticiens ont un rôle essentiel dans notre vie sociale. Ils apportent cette nourriture pour l’esprit dont le manque s’est fait cruellement sentir pendant les phases de confinement et de restrictions que nous avons vécues. Certes, les effets ne sont pas immédiats, mais ils laisseront des traces, comme en témoigne la recrudescence des affections psychiques constatées durant les mois passés. Et ce n’est pas fini…

Vingt des vingt-deux plasticiens que nous exposons auraient dû exposer au printemps 2020, puis à l’automne… Vous découvrirez donc leurs travaux avec un an de retard, enrichis d’une année d’activité dans un isolement plus ou moins total. Les deux autres, n’étant pas libres en mai, exposeront en novembre… Si…

La situation de notre manifestation reste très précaire. Depuis des années, malgré le soutien assidu du Ministère de la Culture, les subventions qui nous sont attribuées sont en diminution régulière, reflétant le désengagement progressif de l’État dans le domaine de la création artistique et, plus singulièrement, dans celui des arts plastiques.

Face à cette situation, nous pourrions décider de combler le déficit budgétaire en demandant une contribution pécuniaire aux exposants. Nous nous y sommes toujours refusés. En effet, dans les deux dernières décennies, le modèle de macparis a beaucoup été copié par des manifestations à caractère strictement commercial, peu soucieuses de la qualité des travaux présentés. Nous ne voulons pas que notre manifestation soit perçue comme appartenant à cet univers mercantile. De plus, une demande de participation financière, même minime, nous priverait des candidatures des artistes aux ressources les plus fragiles et, partant, de pans entiers de la création contemporaine : jeunes artistes ou pratiques plus difficilement commercialisables (installations, performances, vidéos…) Nous l’avons constaté, depuis que nous avons pris cette mesure de gratuité, le nombre de dossiers reçus a plus que doublé, la participation a rajeuni et s’est féminisée, collant mieux à la réalité de la scène plastique contemporaine française. Nous nous en réjouissons.

Il faut le rappeler, macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon – FALDAC, la programmation et le commissariat des cinq expositions annuelles de l’Espace d’art Chaillioux de Fresnes, avec une trentaine de plasticiens présentés chaque année, plus de 8 000 visiteurs annuels et un important programme de médiation vers les publics locaux…

Nous tenons aussi à remercier, outre le Ministère de la Culture, l’Adagp et quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, qui continuent à nous soutenir généreusement.

Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet

commissaires de la manifestation

|

| Claire Barbier est une multi-praticienne. Musicienne composant, non sans talent, des chansons qu’elle interprète elle-même, chanteuse et trompettiste dans un cirque ambulant, elle est aussi une plasticienne rompue à un grand nombre de techniques : modelage, céramique, thermoformage, soufflage du verre, forge, travail du métal, dinanderie, taille de pierre, moulage, photographie… Un tel spectre de compétences pourrait faire craindre un certain éclectisme. Il n’en est rien. Son travail affiche une remarquable cohérence.

Selon ses propres mots, elle travaille sur l’animalité et l’ensauvagement depuis plusieurs années. Ses œuvres prennent la forme de modernes relectures des métamorphoses ovidiennes ou de mythes antiques qui hantent notre culture occidentale depuis des millénaires. C’est donc à une sorte d’intrusion, comme par effraction, dans l’inconscient collectif que Claire Barbier nous convie. Elle joue ainsi le rôle d’un très bachelardien sismographe des états d’âme mais aussi des fantasmes de notre société, tiraillée entre humanité et animalité. |

| Le trait et la fibre sont au cœur des travaux de Sibylle Besançon. Pour les œuvres présentées ici, ce sont des ronces, des fils et du coton. Ses réalisations empruntent aux techniques traditionnelles de la dentelle, du tissage et de la vannerie, donnant à la notion d’ouvrage de dames une nouvelle résonance qui n’a rien de désuet ni de mièvre.

Les ronces et leurs épines peuvent servir à dessiner des lignes dans l’espace, maintenant en tension des fils pour former les raquettes ovoïdes qui jouent le rôle de grosses gouttes d’eau dans son installation Il pleut des gouttes. Ailleurs, elles sont nouées de façon compacte pour former une sphère, grosse pelote ou planète improbable, légère et piquante, attrayante et menaçante, suspendue au-dessus du sol. Ailleurs encore, taillées en segments de longueur homogène, elles sont comprimées pour former une galette circulaire posée au sol, dont le centre attire le regard comme l’œil d’un cyclone.

Dans tous les cas, ces pièces, dont le développement semble arbitrairement arrêté, se posent en métaphore d’une croissance vitale qui échappe au contrôle humain. |

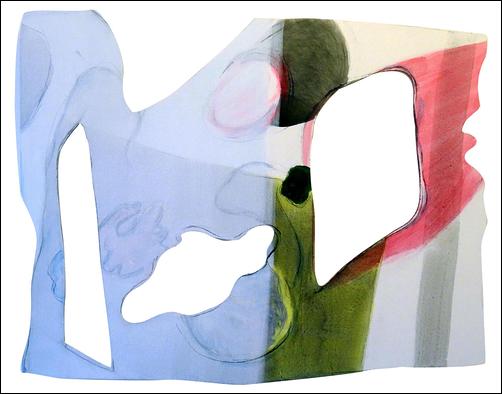

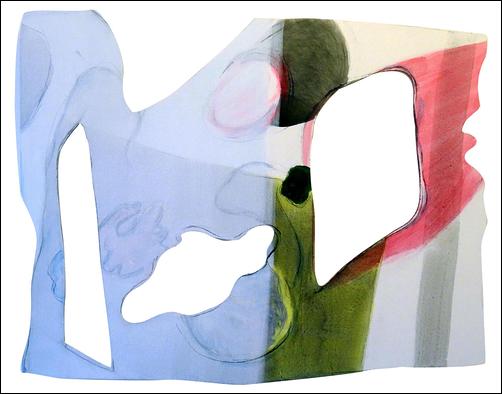

| De ses peintures de la série Alentours, Alain Bouaziz écrit : « Leur conception apparemment aléatoire et ondulante et la quasi-impossibilité de les réaliser sur châssis toilé font qu’elles sont interprétées sur bois. Leurs silhouettes conçues sur une dématérialisation apparente et intuitive du support, expriment ma sensation à la fois physique et sensorielle de constamment traverser des espaces faits de vides fluides ou filant les contours d’écrans furtifs, imprévus et mobiles. Mes peintures esquissent l’expression de ces passages et mon champ visuel peuplé de murs, formes et objets de diverses natures, toujours vus en partie ou durant un temps limité, renouvelés aussi. »

Elles évoquent simultanément l’immensité de paysages et la proximité d’objets banals de l’environnement quotidien, récusent toute notion d’échelle et donnent une importance égale aux surfaces peintes et aux vides qui les trouent.

Plus généralement, le travail d’Alain Bouaziz s’inscrit dans une réflexion sur ce qu’est la peinture, alors qu’elle est donnée pour morte ou agonisante depuis quelques décennies. |

| Les Emmurés d’Yves Caillaud se présentent comme une mosaïque de petites boîtes juxtaposées, ouvertes vers le spectateur, chacune contenant, tel un reliquaire, un petit élément apparemment dérisoire : fragment de papier maculé de taches, morceau d’image ou de photographie, figurine, bout de bois, objet trouvé… En cela, sa démarche s’apparente à celle de Kurt Schwitters construisant patiemment son Merzbau. Elle en diffère cependant radicalement en ce que ses constructions sont solidement charpentées, délibérément frontales et s’appuient sur une grille orthogonale sous-jacente.

Le résultat se présente ainsi comme un mur improbable dont chaque brique raconte une histoire. On peut aussi y voir une allusion aux façades de ces grands ensembles impersonnels dans lesquels l’Homme a du mal à trouver sa place et se bâtit un écrin protecteur contre la banalité, la perte d'identité et l’uniformisation de son environnement.

Pour autant, rien de triste ou de pessimiste dans ces assemblages. Bien au contraire, on y perçoit une forme de pulsion génésique, de potentiel d’une expansion illimitée, comme une incoercible volonté de résister à la fatalité. |

| Peintre, Olivier Caroff a été fortement influencé par le photoréalisme américain de l’entre-deux-guerres. Ses compositions, en camaïeux de gris, trouvent leur source dans des photographies qu’il a prises, puis retravaillées sur ordinateur. Après mise au carreau, il les peint à l’huile sur des toiles de petit format. Le recours au format Polaroid leur confère un aspect délicatement suranné.

Il y a, dans ce processus, un contraste presque dérisoire entre le caractère instantané de la photographie et le long et minutieux travail de restitution sur la toile. Éloge de la gratuité ? Volonté de se donner des contraintes pour échapper à un trop grand lyrisme ?

Ses sujets évoquent la solitude de promeneurs dans des paysages, urbains, industriels ou ruraux, vides, hormis quelques silhouettes humaines non identifiables. Ses toiles deviennent ainsi des icônes de la nostalgie, de la mélancolie, de la rêverie, de l’isolement, de la solitude, mais loin de tout sentiment tragique

Peut-être faut-il y voir aussi un écho, en négatif, au propos de Baudelaire : « L’homme aime tant l’homme que, quand il fuit la ville, c’est encore pour chercher la foule, c’est à dire pour refaire la ville à la campagne. » |

| Les œuvres de Lydie Chamaret s’intéressent à l’enveloppe corporelle – habits ou peau – en recourant principalement aux tissus – avec une prédilection pour les satins – et aux techniques permettant de les mettre en forme : couture, dentelles, plissés, tombés... Parfois à des matériaux moins conventionnels dans les métiers de la confection : fils métalliques, grillages, latex… Certaines pièces peuvent être nomades, destinées à être portées comme des vêtements, d’autres exposées comme des sculptures muséales autonomes, d’autres enfin se présentent comme d’improbables et dérisoires étuis protecteurs pour des objets banals.

À bien les observer, au-delà d’un aspect ludique qui évoque les guirlandes et les confettis des manifestations carnavalesques ou des travaux enfantins de découpage et de dépliage, on y découvre de multiples processus d’hybridation ou de greffe. Les travaux de Lydie Chamaret convoquent, discrètement, le genre humain, l’animal et, parfois, le végétal ou le minéral. De véritables métamorphoses en action ou en devenir…

Certaines de ses œuvres peuvent être pliées pour le stockage et ne prennent leurs dimensions réelles que lorsqu’on les étire, comme un accordéon, pour les déployer dans l’espace, horizontalement, entre deux supports métalliques, ou verticalement, suspendus au plafond : épiphanie du regard... Les vides y jouent un rôle prépondérant, comme dans la dentelle, pratique que Lydie Chamaret revisite et réactualise aussi en usant des fils métalliques. Dialectique du plat et du volume, du plein et du trou…

Dans tous les cas, il s’agit avant tout de transgressions… Mais présentées de façon apparemment anodine… Pour mieux piéger le spectateur et le pousser à exercer son propre jugement… Une des fonctions essentielles de l’art… |

| Alexandra Chauchereau a découvert, dans sa cave, le carnet de guerre de son grand-père paternel, mobilisé pendant la Grande Guerre, notamment sur le front de Woëvre et la butte de Vauquois. Elle est retournée sur les lieux et les a photographiés afin de les peindre en y incorporant, comme dans un palimpseste, les écrits du carnet. Les textes sont reproduits avec sa propre écriture ou celle de son grand-père projetée sur le support. Avec ses mots, la main de l’artiste trace ce que la propre main de son aïeul a tracé il y a cent ans.

L’œuvre achevée, le texte peut avoir été partiellement ou totalement recouvert. C’est l’acte d’avoir mêlé les deux écritures qui importe pour elle. Dans ce travail de mémoire, sont donc confrontées deux images de la nature, celle, sous-jacente, de sa destruction par les pilonnages d’artillerie et celle, régénérée, qui l’a remplacée. Une belle métaphore de la capacité de résistance et de régénération de la vie, même lorsqu’elle fait l’objet de destructions massives. |

| Pierre Corthay, bottier de formation et de métier, utilise les emballages les plus divers comme matière première pour ses travaux : cartons, coques thermoformées, matières plastiques, cales… Il les découpe, les assemble, les colle et les peint pour réaliser des volumes, de dimensions modestes, dont l’aspect évoque des matériaux plus nobles : bois, métal, porcelaine, céramique, terre cuite… Il les présente sur des étagères, comme les trophées d’un improbable cabinet de curiosités, ou accrochés au mur.

Au-delà du propos sur la possible rédemption d’objets normalement voués au rebut, sa démarche a pour effet d’inverser les rôles. Ce qui était initialement conçu pour être contenant, creux, devient, par son action, contenu potentiel, convexe. L’accessoire se mue en objet digne d’intérêt… L’échelle des valeurs est subvertie. La chose dénaturée par son usage est, en quelque sorte, renaturée par l’intervention de l’artiste…

Les couleurs sont chaleureuses, gourmandes comme celles de confiseries, contribuant, non sans malice, à brouiller encore un peu plus les pistes et à mener le spectateur là où il n’irait pas de lui-même. |

| De son travail, Lélia Demoisy écrit : « Mélanger les matières du vivant, peau, corne, bois… aux matières inertes du travail de l’homme redessine tout l’éventail de nos rapports à la nature et en bouleverse ainsi notre compréhension. Les pièces que je crée abordent les notions de corps et d’individu. Elles posent la question de l’utilisation de la matière du vivant, quelle qu’elle soit, comme ressource et, à l’inverse, la question de notre intervention dans les mondes clos de la nature. Mes recherches questionnent nos rapports avec cet environnement dont nous sommes issus et qui, par moments, nous paraît si éloigné. J’interroge ce lien, jamais neutre, que nous avons avec ces autres formes de vie. Il y a cohabitation, désir d’harmonie, rêverie, mais entre aussi en jeu la question du pouvoir, de la maîtrise, voire de la survie. Et il nous plaît de penser que nous pouvons être les grands organisateurs du monde, l’observant dans sa globalité avec détachement, alors que, en réalité, il n’y a aucune frontière. » |

| Antoine Denain est peintre et dessinateur. Ses sujets sont ceux de la vie quotidienne, dans des cadrages serrés qui évoquent la photographie de reportage ou des photogrammes de films. Ses instantanés saisissent des personnages pris dans des actions insignifiantes, mais auxquels la mise en page confère une dimension imposante et énigmatique. Bien que ne se livrant à rien de spectaculaire ni digne d’intérêt, ces êtres nous interpellent, nous déstabilisent et nous questionnent. Ils sont tellement présents que toute identification avec eux, toute projection du spectateur dans leur rôle devient impossible. Pas de désintérêt ni de distanciation, cependant, car ils aspirent le regardeur dans un monde mystérieux dont aucun indice ne permet de deviner les enjeux. Il ne s’agit pas de prendre leur place, mais de devenir leur interlocuteur et, peut-être encore plus, des enquêteurs chargés de percer le mystère qui les entoure. De reconstruire ou d’inventer une histoire dont ils seraient les acteurs…

Au-delà de la prouesse technique de son hyperréalisme, Antoine Denain s’inscrit dans la descendance de la grande peinture, notamment des Hollandais du siècle d’Or, auxquels il emprunte la technique du modelé des ombres et la subtilité dans le traitement de la lumière. Ceci a pour effet d’exacerber la personnalité des personnages mis en scène, qui, malgré leurs occupations banales, transmettent un sentiment de plénitude et d’intense méditation, comme s’il s’agissait de peinture religieuse. Une façon de traduire l’héroïsme du quotidien cher à Kierkegaard… |

| Depuis de nombreuses années, Didier Gianella pratique le collage numérique. Sa banque de données visuelles inclut des habituelles images de notre société de consommation mais aussi une multitude de personnages dans les attitudes les plus diverses.

Ses compositions minutieuses sont joyeusement iconoclastes, bousculant les conventions, chahutant les règles du bon sens et de la bienséance. S’érigeant en manifestes, elles véhiculent des slogans et des messages qui vont à contre-courant de la profusion des signes qui nous submergent au quotidien. Elles se font volontiers contestataires et revendicatives.

L’univers poétique et ludique de Didier Gianella préfigure un au-delà de la modernité qui ne renie cependant pas celui des surréalistes, notamment de Delvaux, Ernst, Magritte et Trouille, ni le monde des peintres dits naïfs ou celui de l’illustration de fables pour les enfants. |

| Les travaux de Manon Gignoux convoquent de nombreuses techniques : photographie, dessin, sculpture, performance, installation, céramique, écriture, vidéo… Tous ont cependant comme point commun le vêtement et les matériaux mis au rebus.

De sa démarche, elle écrit : « J’envisage le vêtement en tant que volume, sculpture à extraire, ombre à révéler. J’explore son rapport au corps, son devenir hors le corps, les traces de l’usage et les présences contenues. Le vêtement joue comme un substitut du corps. Le paradoxe du tissu, à la fois proche de notre intériorité et lié à l’apparence, ouvre mon exploration sur l’absence, l’invisible. […] Le vêtement est pour moi le prolongement inanimé de ce que fut un corps vivant, un support de vécu, la métaphore d’une vie nouvelle. Je travaille le temps comme un matériau en devenir : en défaisant l’habit, je le transforme et le fais évoluer. Ma recherche s’élabore à partir de survivances et de déplacements. J’aborde le dessin comme une esquisse de l’absence. L’image prend corps au fur et à mesure que j’en altère la surface. Au gré de cette destruction, une métamorphose se dévoile. Le travail des images et de la matière est le lieu d’une gestuelle dansée qui allège les traces et risque d’abîmer la mémoire. » |

| Il y a quelques années, nous avions présenté les grandes bâches peintes de Kilat sur des thèmes à l’acuité ravageuse. Dégoûté par la figuration et par la narration, l’artiste a désormais abandonné ce registre pour développer ce qu’il nomme, non sans un brin de dérision, le tranchisme…

Dans la descendance des artistes de Support/Surfaces, Kilat décide de laisser la surface de la toile vierge ou badigeonnée en blanc, et de ne peindre que les tranches de son châssis. Le spectateur, initialement désarçonné par ce qu’il voit, commence par concevoir la présence d’une image qui aurait disparu pour ne laisser que des traces… Une observation un peu plus poussée révèle l’absence de couverture d’une couche sous-jacente. Le blanc de la surface est bien immaculé… Il faut donc admettre qu’il y a une œuvre mais qu’elle ne se situe pas là où on s’attend à la trouver. Il y a eu déplacement, migration, passage à la frontière, aux limites…

Dans ce processus, l’artiste nous révèle la profondeur, l’épaisseur d’une peinture dérobée au regard, comme la part oubliée de l’œuvre, un hors-champ relégué sur le chant du châssis… |

| La peinture de Thibault Laget-ro se situe dans la descendance du mouvement de la Figuration Narrative, notamment des travaux de Gérard Fromanger ou de Gérard Guyomard. Elle en diffère cependant par plusieurs aspects. Les figures qui peuplent ses peintures sont composées d’aplats de couleurs qui récusent toute profondeur physique mais exaltent leur expressivité. Contrairement à ses aînés, Thibault Laget-ro ne peint pas des passants anonymes et inactifs, mais des personnages en mouvement, engagés dans des activités de la plus haute importance. Leurs corps se substituent à leurs visages absents pour nous transmettre leur message.

Ses travaux récents, souvent inspirés par les convulsions de l’actualité, s’intéressent à la perception de la liberté, non pas considérée comme statique mais comme un processus fluide et continu. Pour ce faire, il oppose, au sein de la même composition, la représentation de personnes engagées dans des épisodes violents à d’autres qui les observent, souvent à distance, avec une indifférence détachée, dénuée de toute empathie. |

| Danielle Lescot s’initie à la céramique à l’adolescence et se passionne ensuite pour la peinture, avant de revenir à ses premières amours. Partant d’une abstraction libre, gestuelle, elle a progressivement adopté une géométrie rigoureuse recourant à des couleurs vives et denses.

Ses œuvres, peintes ou en volume, ont, malgré leurs dimensions modestes, une forte présence architectonique. Les céramiques, juxtaposées, créent un univers urbain, celui d’une ville utopique, gaie, dénuée de grisaille, tonifiante, avec ses tours, ses arches mais aussi ses brisants. Pour autant, cette dimension architecturale ne la fait pas renoncer à une forme de sensualité et de légèreté. Elles se manifestent par la qualité tactile des surfaces émaillées, vibrantes, et par les rythmes, quasiment musicaux, qui animent ses séries.

Par certains aspects, les travaux de Danielle Lescot nous replongent dans l’univers de l’enfance et de ses jeux. Des jeux dans lesquels les cubes auraient été remplacés par des briques multicolores, sans en oblitérer la dimension ludique, gratuite et libertaire. |

| Dans ses peintures comme dans ses créations en volume, Dominique Liquois intègre des modèles formels qui appartiennent à divers registres, naturels ou technologiques, présents ou passés, réels ou fantasmés. Elle les dénature par le recours à des couleurs vives, parfois acidulées, puis les assemble par collage, juxtaposition, superposition, ligature ou couture, sans souci d’échelle, pour créer des univers ludiques et joyeux dans lesquels toute référence aux éléments d’origine s’efface au profit d’une unité d’ensemble.

De ce point de vue, la peinture de Dominique Liquois peut être considérée comme une résurgence du baroque, un baroque qui aurait été expurgé de tout pathos, de toute velléité ostentatoire ou démonstratrice, au profit de la seule forme, de ses interactions avec ses voisines et avec son environnement. Il en résulte un mouvement, un dynamisme, obtenu sans recourir aux vieilles ficelles de la gestualité. |

| Thibault Messac est un plasticien tératologue. Il s’intéresse aux déformations, aux altérations qui engendrent ces monstres plus ou moins familiers, générateurs d’un sentiment d’attraction-répulsion, de cette inquiétante étrangeté qui habite toutes ses compositions. Son travail s’appuie sur une observation quasi scientifique de l’anatomie des végétaux, des paysages ou des corps qu’il se propose de manipuler. Il essaie d’en comprendre la structure, les articulations, les modes de croissance, avant de leur appliquer un processus de déformation et/ou de multiplication.

Les monstres résultants semblent ainsi plausibles à défaut d’être possibles. L’informe, chez Thibault Messac, n’est pas accidentel. Il répond aux lois d’une biologie aux principes de base, certes farfelus, mais cohérents. Sa démarche s’apparente à celle de certains surréalistes – on pense notamment aux structures molles de Dalí – mais avec un systématisme scientifique presque forcené que Breton et ses amis auraient certainement condamné. Ses tirages photographiques, sur des bâches, peuvent atteindre 10 mètres de largeur, ce qui accentue leur caractère monumental et oppressant. |

| Les thèmes de prédilection de la jeune Alexane Morin sont l’histoire, l’espace, l’architecture, la ville, le passage de l’ancien au nouveau, la construction, la destruction, la reconstruction, le déplacement de la forme… Elle les exprime à travers la sculpture, l’installation, la photographie et le dessin. Son travail s’appuie sur la mise en tension de rapports contradictoires, de forces opposées entre les éléments, par exemple dans le recours à des matériaux fragiles, comme la cire ou la faïence, dans des registres formels se référant à la stabilité de l’architecture. On le constate dans sa série Les témoins, dans laquelle de fragiles cubes en céramique, rouges comme de la brique, sont suspendus en l’air par de solides piètements en acier.

Alexane Morin se livre à un processus de collecte et d’archivage d’images d’environnements citadins voués à la destruction ou à la disparition. Selon ses propres mots, elle use du passage d’une chose à une autre, d’un décalage entre un état stable des éléments en présence et la possibilité d’une mise en place à venir. En témoigne sa série des Stockages, tirages photographiques, en noir et blanc, de scènes urbaines en voie de disparition sur de délicats blocs de cire. |

| Patrick Mourral, photographe, se positionne volontiers aux antipodes du reporter de guerre. Au lieu de témoigner de la cruauté de notre monde, il décide d’en exhaler les beautés et sa dimension positive, de le présenter sous un jour meilleur. Cependant, sa démarche demeure essentiellement narrative. Il raconte des histoires. Des histoires réelles ou utopiques, s’appuyant sur des images glanées non pas çà et là autour du globe, mais dans ce que l’artiste nomme L’archipel constitué de mondes sans existence géographique physique mais qui contribuent à un état d’esprit, à une sorte d’élégance de l’âme qui rend les choses plus légères, le quotidien plus magique, la communication plus subtile…

Ce qui frappe, avant tout, dans les clichés de Patrick Mourral, c’est la condensation, dans un petit format, d’une multitude d’états physiques ou spirituels, de pérégrinations sans destination connue, de quêtes inassouvies, d’une forme de nomadisme tant matériel que mental. Le paradoxe de sa démarche narrative réside en ce que ses images sont statiques, hiératiques, même, déniant toute impression de mouvement, comme dans un monde où tout aurait été figé pour l’éternité. |

| Les productions de Fred Naud sont singulières. Elles sont à la fois pièces de mobilier et œuvres d’art, dans le sens où on l’entend habituellement. L’artiste revendique cet entre-deux, combinant, non sans une malicieuse ironie, surréalisme et fonctionnel.

Les néo-organismes de son projet Carbon Rock sont réalisés à partir de poudre de carbone, minéralisation, à ses yeux, du concept écologique d’émission carbone. Il rend visible et matérialise ainsi ces millions de tonnes de carbone émises par les activités humaines. Il en fait la matière première d’un processus créatif qui, des traces de notre passage sur notre planète, constitue un terreau fertile pour de nouvelles formes de vie, pour des espèces à venir.

Cette réflexion sur la résilience nous rappelle que la Terre ne nous a pas attendus pour commencer son histoire et continuera à tourner au-delà de l’extinction de notre espèce. Conscient de l’insignifiance de l’Homme à l’échelle des temps géologiques, Fred Naud pose la question : et si cet élément au noir si profond qui semble nous mener à notre extinction devenait une lumineuse source de vie ? |

| The Lost City of J de Jeanne Rimbert est, selon les mots de l’artiste, la cartographie d’un monde imaginaire devenu espace d’installation. Elle y empile des éléments disparates dans des équilibres instables, échos de la précarité et de la fragilité de nos vies. Ce reliquaire profane, simultanément attirant et repoussant, peut être lu comme la trace d’une civilisation perdue, le chaos dont sortira un monde nouveau, la volonté désespérée de résister à l’inexorable effacement de toute activité humaine ou un champ archéologique conservant les témoignages d’une activité passée, la nôtre ou celle de l’artiste…

Jeanne Rimbert a relevé le défi de meubler les casiers de l’escalier du Bastille Design Center en y présentant des pièces qui font miroir à The Lost City of J et à l’architecture de type Baltard du lieu. Elle exploite des motifs présents dans les deux environnements – plaques au sol, colonnes en fonte, gouttières, grilles, croisillons, verrière… – qu’elle décline sur de fines plaques extrudées en terre noire émaillée, de la taille des casiers, et placées devant certains d’entre eux, ne les obstruant que partiellement. La cage d’escalier se transforme ainsi en une sorte de ruche ou en un complexe d’habitation aux multiples cases normalisées, mais contenant, chacune l’espoir d’une vie potentielle. |

| Dominique Stutz est fascinée par les micro-organismes – bactéries, planaires, amibes, champignons ou algues microscopiques, virus…– observés au microscope électronique. Elle en admire la variété des structures, des formes, des surfaces, le foisonnement des couleurs... Démesurément agrandis, ces organismes, invisibles à l’œil nu, donnent naissance à de grandes céramiques en grès émaillés, aux couleurs chatoyantes, aux formes parfois étranges mais toujours séduisantes.

En regardant ces pièces, on en vient à oublier le caractère potentiellement dangereux de certaines de ces formes primitives. Le spectateur est invité à y découvrir le point de départ d’un univers en gestation, les prémices d’un développement, d’une évolution, de la vie… Il en vient à les considérer non pas comme des menaces mais comme une célébration du vivant, une étape initiale d’un cycle de phases interrompues de germination, d’épanouissement et de maturité. Un hymne à la liberté, une occasion de réjouissance et de célébration du vivant… |