|

Le poil à gratter…

|

|

Art autoréférentiel, autoréflexif, autonyme… |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

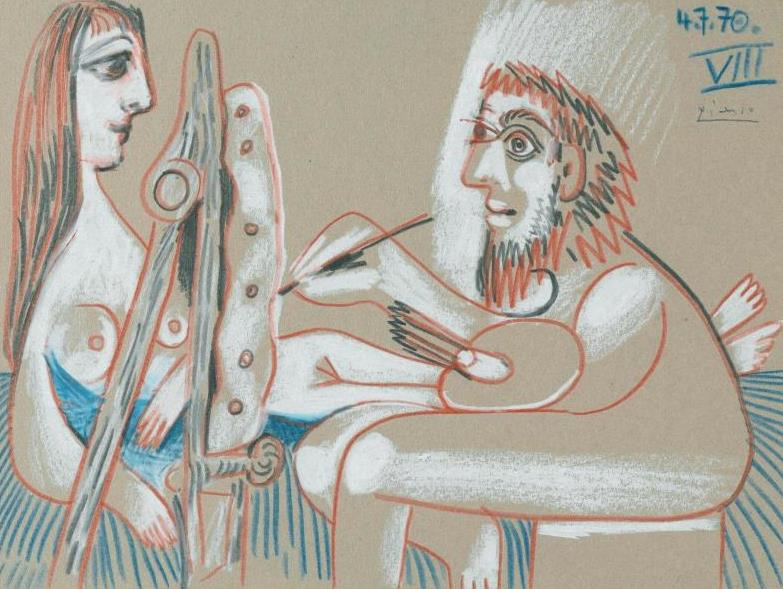

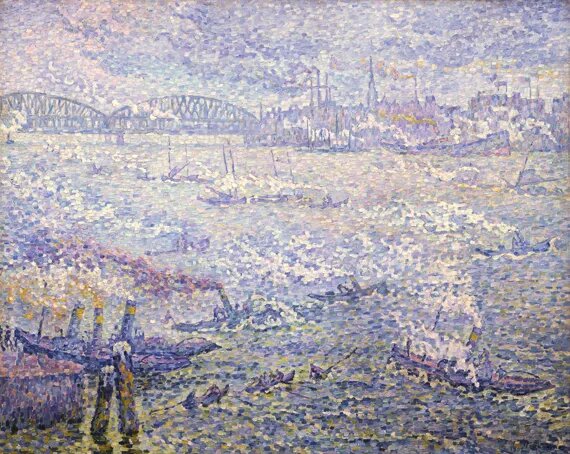

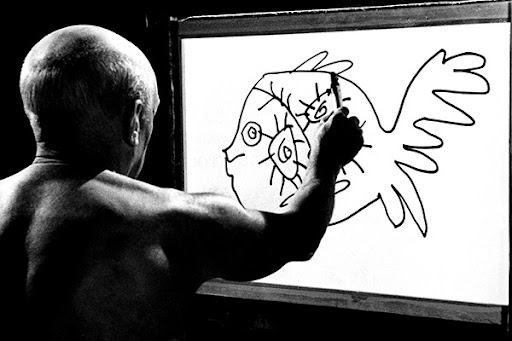

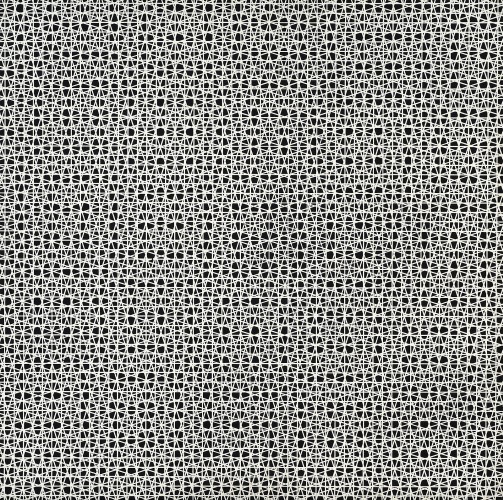

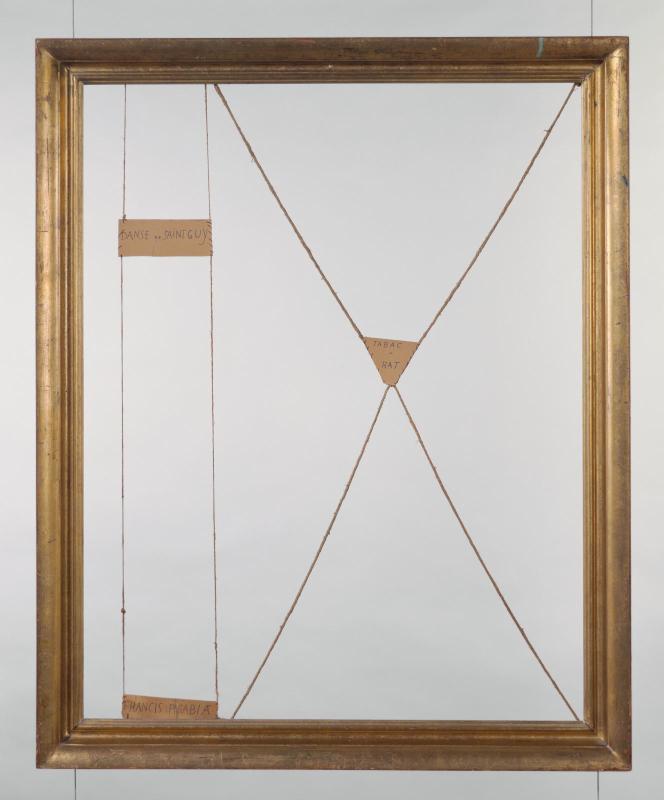

Tout ce qui génère une ambiguïté par la technique des mots peut l’être par autonymie pour les uns, et non pour les autres. Ainsi, quand je définis ce que veut dire nomen [nom], je peux le substituer en tant que spécimen de lui-même. Car quand je dis nomen [nom], je prononce aussi un nom, lequel se décline même quand nous disons nomen, nominis, nomini etc. De même, quand je définis ce que signifie dactylus [dactyle], ceci peut l’être aussi par autonymie. En effet, quand nous disons dactylus, nous prononçons une syllabe longue suivie de deux brèves. Par contre, quand on définit ce que signifie adverbium [adverbe], on ne peut pas le donner en autonyme. Car quand nous disons adverbium [adverbe], ce qui est énoncé est un nom. Saint Augustin[1] Lorsque je me suis lancé, en 2009, dans la première traduction française moderne du premier opuscule qui nous est parvenu de saint Augustin, son De Dialectica, rédigé en 384 pour son fils Adéodat, j’ai été frappé par son développement consacré à la thématique de l’autonymie : le mot nom est un nom qui désigne un nom. Comme je le soulignais alors dans la préface de cette édition, Augustin posait, sans le savoir, les premiers jalons d’une réflexion qui intéressera, jusqu’à nos jours, des générations de linguistes. Dans le domaine des arts plastiques, les notions d’autonymie, d’autoréflexivité et d’autoréférentialité font florès, avec des contours souvent flous et fluctuants. Nous allons en évoquer quelques cas. Mais, avant tout, revenons à la base avec les définitions. Le Trésor de la langue française ne consacre que quelques lignes au terme autonyme : « signe métalinguistique ou métasémiotique qui, pour désigner un autre signe, lui emprunte son signifiant. » Et le Robert : « qui se désigne lui-même comme signe dans le discours. » Suivent quelques exemples qui mettent en évidence la nécessité de recourir aux guillemets ou à l’italique pour désigner le terme autonyme. Par exemple : somme et pomme riment ou « être » est un verbe. D’où l’emploi d’italiques dans la traduction figurant en exergue du présent texte, sachant que, en latin, point de guillemets ni d’italique. Le lecteur d’Augustin devait savoir distinguer la langue de la métalangue. En tant que traducteur de ce texte, je me suis senti obligé d’introduire des italiques pour le rendre plus intelligible, en distinguant les niveaux linguistique et métalinguistique… Les termes autoréflexif et autoréflexivité, avec ou sans trait d’union, sont absents des deux dictionnaires précités. En revanche, l’Encyclopedia Universalis définit le mot autoréflexif comme sujet qui réfléchit par lui-même et non pas à lui-même ni sur lui-même, comme on l’entend habituellement. Quant à autoréférentiel, avec ou sans tiret, la définition qui prévaut est : se dit des termes ou expressions dont la signification fait référence à eux-mêmes, avec la fréquente mention du fameux paradoxe du menteur : « je mens toujours. » Notons que le Larousse donne l’adjectif autoréférent comme synonyme d’autonyme… Et vice-versa, ce qui n’avance pas beaucoup le lecteur… Dans les arts plastiques, les guillemets et l’italique n’existent pas, mais nous avons cependant des œuvres qui appartiennent à la sphère d’une méta-peinture ou d’une méta-sculpture dans lesquelles l’artiste parle essentiellement de la peinture ou de la sculpture, de leur pratique, dans une démarche autoréférentielle, à l’instar des méta-romans qui traitent de l’écriture d’un autre roman, comme en ont produit Henry James, André Gide, Franz Kafka, Jean Paulhan, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute et bien d’autres encore… Dans All except you[2], publication posthume de Roland Barthes, le grand sémiologue devant l’Éternel, écrivant sur le travail de Saul Steinberg, le cite : « Ce que je dessine, c’est du dessin. » Ou encore : « Le dessin dérive du dessin[3]. » La trahison des images, 1929, de Magritte relève de cette réflexion sur la méta-œuvre. Sur la toile est peinte, de façon réaliste et sur un fond neutre, une pipe accompagnée de la mention Ceci n’est pas une pipe. Le propos est clair : une peinture est un élément métalinguistique dont le référent – le signifiant – ne peut pas être confondu avec l’objet – le signifié – qu’elle se propose de représenter. Ou, exprimé autrement, l’image d’une chose n’est pas la chose elle-même. Le peintre et, plus généralement, tout plasticien ne ferait donc que trahir ses modèles en voulant faire croire qu’ils se confondent avec leur image… Plusieurs autres peintures ultérieures de Magritte développeront cette notion de séparation – ou, a contrario, d’interpénétration – du réel et de son image. Par exemple, La condition humaine, 1933, figure une toile peinte devant un paysage et qui se confond avec lui, seuls quelques éléments du chevalet permettant de distinguer le modèle de son image peinte… Le tout étant quand même peint sur une toile… Le groupe britannique Art & Language a fait son miel de telles réflexions. Une œuvre de Joseph Kosuth, éphémère membre du groupe, en résume bien la démarche. Il s’agit de One and Three Chairs, 1965. Cette composition juxtapose une chaise réelle, sa photographie et l’agrandissement de la définition du mot chaise extraite d’un dictionnaire. Deux niveaux, donc, de conceptualisation – de méta-ification, pourrait-on dire – de la chaise : son image, sa définition en langue vernaculaire… On pourrait même identifier un troisième niveau si l’on considère l’œuvre dans son ensemble ou si l’on observe sa reproduction dans un ouvrage imprimé, sur un écran ou dans un catalogue. La même année, dans Five Words in Orange Neon, Kosuth propose une sculpture murale réalisée avec des tubes de néon orange dessinant les cinq mots du titre de la pièce. Ici, l’autonymie devient tautologie. L’œuvre, son titre et son contenu se confondent. Plus près de nous, et de façon plus subtile, la démarche de la jeune plasticienne Laurence Papouin s’inscrit avec intelligence dans cette démarche. Revendiquées comme peintures, ses œuvres en volume se présentent au spectateur comme des peaux de peinture acrylique, épaisses, plissées, suspendues au mur ou posées au sol, soumises aux lois de la gravité. Elles évoquent un mouvement qui aurait été pétrifié – plastifié, devrait-on dire –, à la façon dont le Bernin et les baroques italiens figeaient dans la pierre le mouvement, le jeu de plis et de drapés fluides. Les travaux de Laurence Papouin se situent dans le registre de l’énonciation, du prédicat, du discours sur la peinture en tant que telle. Une sorte de tentative de (re)définition ontologique de l’objet peinture, renouvelant et actualisant, en ce début de XXIe siècle, le propos tenu par Maurice Denis, il y a plus d’un siècle[4]. Son travail s’appuie sur un processus distancié – au sens brechtien de ce terme – de l’acte de peindre. L’artiste rejette tout sentimentalisme, toute prétention à une quelconque universalité. Son discours est simple et se réduit à une assertion métalinguistique primaire, proche des déclarations de Magritte : « ceci est de la peinture. » À comprendre dans les deux sens du mot peinture. Il s’agit de matière peinture solidifiée, mais aussi d’une peinture dans le sens où on l’entend quand on parle, par exemple, de peinture de chevalet… ou de peinture en bâtiment… La peinture de Laurence Papouin investit donc un triple registre : elle est à la fois subjectile, matière qui le recouvre et produit fini. L’artiste affirme haut et fort que la peinture acrylique qui constitue ses peaux n’est qu’une matière plastique comme une autre, stockée dans un pot avant de devenir peau. Plus récemment, sa réutilisation, dans des collages superposés sur des calques, de déchets, chutes ou rognures de production de ses œuvres en volume donne une dimension supplémentaire à ce processus de mise en abyme de l’acte pictural. Mais revenons à des pratiques plus anciennes. L’autoportrait est, par essence, autoréférentiel : l’objet de la peinture, c’est le sujet qui réalise la peinture. Rembrandt nous a laissé une cinquantaine d’autoportraits peints, une trentaine de gravures et une demi-douzaine de dessins dans lesquels il se met en scène, réalisés de l’âge de vingt-deux ans, en 1628-1629, à la veille de sa mort, à soixante-trois ans, en 1669. Dans ces séquences, l’artiste nous livre, sur une période de quarante ans, un témoignage sans complaisance de son vieillissement et de sa décrépitude physique. Jan Blanc[5] souligne que, contrairement à ses contemporains, Rembrandt ne cherche pas à se mettre en avant ni à se présenter sous un jour favorable. Bien au contraire, il nous montre souvent une image dévalorisée de sa propre personne. De son côté, Pascal Bonafoux souligne bien le double positionnement du peintre dans ses autoportraits : « Rembrandt ne cesse pas d’être peintre, et modèle soumis à ce peintre[6]. » Plus que la monstration d’un sujet-objet, c’est à un procès de la représentation que Rembrandt nous invite, bien avant la révolution de l’avènement de la photographie. Dans d’autres œuvres, des peintres s’exposent comme des personnages des actions qu’ils mettent en scène. C’est le cas, par exemple, de Botticelli dans son Adoration des mages, 1475. L’artiste se représente debout, à la droite du panneau, fixant, non sans une marque de dédain, le public et feignant ignorer la scène qui fait l’objet de la composition. Distanciation, prise à partie du regardeur, relativisation de l’objet de la peinture au profit du sujet-peintre ? Inviter le sujet dans l’objet, mais sans l’y confondre ? Dans la fresque du Jugement dernier, 1535-1541, de la chapelle Sixtine, Michel-Ange fait figurer son propre portrait, quelque peu anamorphosé, sur la dépouille pendante de saint Barthélemy, écorché vif. Ailleurs, en 1621, Artemisia Gentileschi se dépeint dans le rôle de Judith décapitant Holopherne, probablement Agostino Tassi qui l’avait violée dix ans plus tôt. Même si, aujourd’hui, ces considérations échappent à la plupart des regardeurs, l’intention des deux peintres était toute autre que de livrer une simple relation d’un événement biblique, aussi important soit-il. Dans les deux cas, le peintre s’immisce dans l’objet de la composition pour l’enrichir d’une dimension subjective, celle de l’artiste en tant que sujet peignant, y apportant son histoire, son vécu. Dans d’autres autoportraits, le peintre se figure en homme du métier, comme, par exemple, Poussin, dans son Autoportrait du Louvre, de 1650, où, le regard sévère tourné vers le regardeur, il se représente devant quatre toiles encadrées, adossées au mur, dont une seule est peinte. Sa main droite, portant une riche bague bien visible, est posée sur un portefeuille renfermant des dessins, noués par un ruban rouge. Une façon de bien faire comprendre au spectateur que la peinture – et plus spécifiquement la sienne – et un véritable métier, demande un travail préparatoire et n’a rien de spontané. En 1890, Cézanne, dans son Portrait de l’artiste à la palette, se montre en train de peindre une toile dont le motif nous est caché car seul le châssis et le dos de la toile sont visibles. Il est en pause, absorbé dans ses pensées, le pinceau dans la même main que la palette, son regard interrogeant simultanément le subjectile et le motif, tous deux demeurant mystérieux pour l’observateur. En 1906, Picasso, dans son Autoportrait à la palette, fait face au spectateur, sans pinceau à la main, comme s’il réfléchissait à la façon de traiter son motif… qui ne peut être que le regardeur… à moins que ce ne soit la propre figure de l’artiste renvoyée par un miroir… Dans tous ces cas, nous sommes en présence d’un travail autoréflexif mettant en avant le sujet-peintre en tant qu’objet-peint questionnant l’essence de son métier. Métier qui ne se réduit pas à poser des couleurs sur une toile mais exige un travail permanent de réflexion, voire d’introspection. Il est des cas dans lesquels l’artiste se montre au sein de son œuvre, en train de la réaliser : moi, sujet-peintre, je me peins peignant au sein de l’objet que je suis en train de peindre… Tel est le cas des Époux Arnolfini, 1434, de Jan Van Eyck. Un couple de bourgeois, richement vêtus, est sur le point de concrétiser une promesse solennelle de mariage. Dans le miroir situé au fond de la chambre apparaissent deux personnages : un témoin, vêtu en bleu, et derrière lui, de profil, le peintre, sa palette à la main, en train de saisir la scène, comme pour en établir un constat ayant valeur juridique. De façon plus probante et évidente, dans Las Meninas, 1656-1657, Velázquez, probablement inspiré par le miroir figurant dans l’œuvre précédente, debout de face, en tenue de gala avec la croix rouge de l’ordre de Santiago sur son habit, ses instruments de peintre à la main, devient le personnage principal de la toile. Il s’est représenté en train de peindre le tableau que le spectateur voit et non le portrait du roi et de la reine dont les effigies sont reléguées dans le petit miroir, tout au fond de la composition. Cette profondeur autoréférentielle a fait l’objet d’une riche analyse par Michel Foucault[7] auquel je renvoie le lecteur. Quelques années plus tard, dans L’art de la peinture, 1666-1668, Vermeer se peint en train de peindre une allégorie de la peinture… Cette forme de mise en abyme ne manquera pas d’inspirer des générations de peintres, dont Dalí dans son Spectre de Vermeer de Delft pouvant être utilisé comme table, ca 1934. Enfin, dans ce registre de l’artiste se représentant au travail, on ne peut pas passer sous silence les multiples variations de Picasso sur le thème du Peintre et son modèle. Une œuvre assez peu connue me semble réaliser la synthèse parfaite de l’autonymie, de l’autoréférentialité et/ou de l’autoréflexivité des autoportraits. Il s’agit d’une photographie de Roger Parry, son Self-Portrait, 1945. La photographie représente un mur blanc sur lequel est projetée l’ombre chinoise de la silhouette du photographe en train de photographier : la photographie du photographe photographiant le photographe en train de se photographier lui-même… Que dire de plus ? Ce type d’image me fait penser à celles que l’on peut voir fréquemment sur Google Earth, quand l’ombre projetée de la caméra, montée sur le toit d’une voiture et filmant à 360 °, apparaît sur les images qu’elle capture. En dehors des autoportraits, plusieurs autres pratiques picturales relèvent de l’autonymie, de l’autoréflexivité et/ou de l’autoréférentialité. J’ai déjà évoqué le cas du groupe Art & Language. Deux de ses protagonistes, Michel Baldwin et Mel Ramsden, ont, de 1985 à 1988, développé la série Index: Incident in a Museum. Des œuvres, toutes fictives, représentant des expositions imaginaires, servent de sujet l’une pour l’autre, dans des séquences qui se renvoient les unes aux autres ainsi qu’à l’ensemble de toutes les séries, dans une sorte de vertige qui ne peut mener qu’à une forme de négation de toute recherche plastique. Nous sommes, ici, proches de la notion booléenne d’ensemble des sous-ensembles d’un ensemble, désigné par ensemble puissance, et du paradoxe de Bertrand Russell mettant en évidence, entre autres choses, l’inexistence de l’ensemble de tous les ensembles… En restant dans le domaine de la logique mathématique, la lithographie Expositions d’estampes, 1956, de Maurits Cornelis Escher n’a pas manqué d’alimenter les tentatives de théorisation. En résumé, sans entrer dans des formulations mathématiques parfois complexes, on y voit une série d’œuvres matérialisée par une œuvre qui fait elle-même partie de la série… Nous ne sommes pas loin de la notion d’autosimilarité à la base de la théorie mathématique des fractales. Il y aurait beaucoup à dire sur le recours au miroir comme outil de mise en abyme autoréférentielle de la peinture. On pense, bien entendu, à ces attractions foraines dans lesquelles deux miroirs se faisant face renvoient l’image du badaud reproduite à l’infini. Nous limiterons ici notre analyse à deux œuvres, la première faisant appel à un miroir fictif, peint dans la peinture, la seconde utilisant une surface réfléchissante réelle. Dans Dalí de dos peignant Gala de dos éternisée par six cornées virtuelles provisoirement réfléchies dans six vrais miroirs, 1972-1973, le célèbre Catalan ne se représente pas dans le face-à-face conventionnel du peintre avec son modèle. En effet, Gala lui tourne le dos. Dalí se peint en train de reproduire l’image de sa muse reflétée dans un miroir, lequel nous révèle aussi l’artiste au travail, vu de face, alors qu’il tourne le dos au spectateur. Où est le tableau, dans ce montage gigogne complexe ? Est-ce celui qui est offert au regard du visiteur du musée, celui que le peintre se représente en train de peindre et qui appartient au (méta-)tableau qu’il a peint, celui cadré par le miroir ? Tous les trois ? Mêmes questions et mêmes incertitudes quand il s’agit de tenter d’identifier où se situe le modèle… Michelangelo Pistoletto a souvent fait appel à des miroirs ou à des surfaces réfléchissantes pour créer une incertitude sur le statut du tableau et sur sa relation avec le spectateur. Par exemple, dans un Autoritratto, 1962, un portrait sérigraphié de l’artiste, grandeur nature, représenté de plain-pied mais tournant le dos au regardeur, est collé sur un plaque d’acier polie, posée au sol, adossée au mur. L’image mouvante de l’observateur et de son environnement se reflète sur le reste de la surface. Le visiteur réel voit donc, dans ce curieux miroir, son reflet faisant face au peintre virtuel (vu de dos), comme dans une conversation in situ avec lui, alors que la posture de l’image de l’artiste semblait, de prime abord, témoigner d’un refus de communiquer… Dans le cas présent, c’est bien le regardeur qui fait le tableau. On trouve ici une illustration insoupçonnée de ce que Marcel Duchamp déclarait à Georges Charbonnier en 1960 : « Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l’artiste[8]. » J’ai eu l’occasion, il y a quelques années, d’analyser le travail du photographe Robert Schwarz qui mettait alors en scène un modèle féminin nu déambulant dans une galerie de peinture, dans un musée ou dans l’atelier de l’artiste[9]. Ces œuvres jouaient sur des imbrications en cascade du réel et du fictif, du sujet et de l’objet, de l’image et de sa représentation, sans qu’il soit facile de démêler, au premier regard, ce qui relève de l’une ou l’autre de ces catégories. Par exemple, dans une photographie de sa série Nu visitant une exposition, 2002, je relevais pas moins de onze niveaux de lecture imbriqués que je me proposais de mettre en équation. J’évoquais alors : « une profonde remise en question des statuts respectifs de la peinture, de la photographie, de l’institution muséale, de l’atelier et, in fine, de l’artiste et du spectateur de ses artefacts[10]. » Un autre mode d’autoréférentialité des œuvres plastiques est celui consistant à montrer leur principe de conception et/ou leur processus de fabrication. Les vues de l’artiste au travail dans son atelier abondent depuis les premiers temps de la peinture. Une des plus emblématiques est L’Atelier du peintre[11], 1855, de Courbet. Des centaines de pages ont été publiées à son sujet, soulignant son caractère allégorique et autoréférentiel. Je ne retiendrai ici que ce que le peintre en a écrit : « C’est l’histoire morale et physique de mon atelier, première partie. Ce sont les gens qui me servent, me soutiennent dans mon idée, qui participent à mon action. Ce sont les gens qui vivent de la vie, qui vivent de la mort. C’est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot, c’est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions. C’est le monde qui vient se faire peindre chez moi[12]. » Notons, à titre anecdotique et pour compléter cette mise en abyme, que la toile a fait l’objet d’une restauration publique dans l’enceinte du Musée d’Orsay, à partir de 2014. Le public regardait alors des peintres-restaurateurs réparer la peinture faite par un peintre se représentant en train de peindre une peinture dans son atelier… On pourrait aussi citer, dans le domaine de l’artiste se mettant en scène dans son travail, la gravure d’Abraham Bosse L’atelier du graveur au burin et à l’eau-forte, 1643… Autre pratique autoréflexive, la méthode consistant à mettre en avant la technique de réalisation au même niveau – voire à un niveau plus important – que l’objet de l’œuvre. Le néo-impressionnisme, tel que théorisé par Signac[13], en développant la technique pointilliste en est un exemple patent. Le peintre ne cherche plus à dissimuler la facture par le biais de savants glacis et de techniques ancestrales mais prend le contrepied d’une tradition, mise à mal par l’avènement de la photographie, en exhibant crûment les bases du mélange optique des couleurs, déléguant au regardeur le soin de parachever la vision de la peinture au sein de son propre système nerveux rétinien. Des années plus tard, Roy Lichtenstein caricaturera ce procédé dans ses propres œuvres en donnant une dimension démesurée aux points de trame – les Ben-Day dots, en anglais – utilisés pour le mélange optique des couleurs dans le monde de l’imprimerie. Dans les deux cas, le peintre met en avant une sorte de procédé et/ou de marque de fabrique auxquels il s’identifie, lui et son œuvre… Traditionnellement, ce sont les carnets d’esquisses laissés par les artistes qui nous donnent l’opportunité de comprendre, souvent de façon incomplète, le processus d’élaboration de leurs travaux. Avec l’arrivée du cinéma, la donne a singulièrement changé. Il nous reste des films montrant Georges Mathieu en train d’élaborer une immense toile en présence d’un public et, parfois, d’un accompagnement musical. Il existe aussi des images animées montrant Yves Klein orchestrant une session de création de quelques-unes de ses Anthropométries, mettant en œuvre des jeunes femmes nues se comportant comme des pinceaux vivants pour déposer des empreintes – bleues – de leur anatomie sur des toiles vierges. Plus tôt, en 1955, Henri-Georges Clouzot, dans son film Le Mystère Picasso, nous montrait une anticipation de ces Works in Progress. Dans plusieurs plans de ce film, le réalisateur a filmé Picasso en train de peindre, recourant à un subterfuge permettant d’observer l’œuvre se réaliser progressivement sans voir son auteur en train de la produire. Ces documents préfigurent la pratique à venir des performances ou des happenings mais avec, cependant, une différence essentielle : les œuvres résultant des démarches illustrées existent, perdurent et sont encore visibles dans des musées ou dans des collections, ce qui n’est pas le cas des manifestations éphémères que sont performances et happenings. Les séquences animées évoquées ci-dessus se comportent comme les témoignages des états successifs d’une création. Elles en révèlent les ressorts, réactualisant, avec les technologies de la seconde moitié du XXe siècle, la succession des différents états d’une gravure. Le tout avec la volonté de mettre en évidence et de démonter le processus créatif sous-jacent à une production pérenne, que l’artiste ne rend définitive que quand il le décide. Ailleurs, comme chez François Morellet dans ses Six trames 0°-18°-72°-90°-108°-162°, 1971, c’est le titre de l’œuvre qui décrit de façon explicite son mode de réalisation, rendant sa concrétisation possible par quiconque le voudrait. Le point sera poussé plus loin par les tenants de l’art conceptuel, notamment par Sol LeWitt, dont certaines compositions se réduisent à un jeu d’instructions écrites pour un tiers en charge de leur réalisation. Sa démarche conceptuelle devient ici plus importante que l’œuvre qui pourra ou ne pourra pas être matérialisée, au gré de son acquéreur, tout en assumant de potentielles déviances par rapport à l’idée initiale. LeWitt s’en ouvre : « Une fois que l’idée de l’œuvre est définie dans l’esprit de l’artiste et la forme finale décidée, les choses doivent suivre leur cours. Il peut y avoir des conséquences que l’artiste ne peut imaginer. Ce sont des idées qui sont à considérer comme des travaux d’art qui peuvent en entraîner d’autres[14]. » En matière de délégation de la réalisation d’une œuvre à des tiers, Tomás Saraceno va encore plus loin. Ce ne sont plus des humains qui sont chargés de la matérialisation du projet, mais des araignées. On les voit lentement tisser leur toile selon un processus et des motifs qui dépendent de leur espèce et de la géométrie de la cage en verre dans laquelle elles sont enfermées. Dans sa série des Hybrid Webs, Saraceno mêle les activités d’arachnides ayant des niveaux de sociabilité différents et les force à coopérer en entrecroisant leurs modèles constructifs respectifs. Le résultat se présente comme une métaphore du rôle de l’artiste, catalyseur de rencontres qui n’auraient probablement pas abouti naturellement, ce qui suscite un questionnement sur la coexistence du plasticien avec lui-même et avec le monde environnant. Le point ultime du développement du processus autoréférentiel dans les arts plastiques, tel que l’avaient pressenti – voire identifié – Michael Baldwin et Mel Ramsden dans leur série Index: Incident in a Museum, c’est l’œuvre se déniant elle-même en tant qu’œuvre : l’œuvre tendant vers le vide. Dans ce constat, ils avaient été précédés par quelques pionniers. Picabia, par exemple, dans sa Danse de Saint-Guy (Tabac-Rat), 1919, réduit le tableau à son cadre et à quelques morceaux de ficelle et de carton délimitant de grandes plages vides. Yves Klein donnera probablement le coup de grâce avec son exposition Le Vide[15], en 1958, dans la galerie Iris Clert… ou avec son Saut dans le vide, en 1960… deux ans avant son décès prématuré… Mais tout ceci relève d’une autre histoire… Louis Doucet, novembre 2021

[1] « Quidquid enim ex arte verborum facit ambiguitatem, partim sibi pro exemplo esse potest, partim non potest. Cum enim definiero, quid significet nomen, possum hoc ipsum exempli gratia supponere. Etenim hoc quod dico nomen utique nomen est; hac enim lege per casus flectitur cum dicimus nomen nominis nomini et cetera. Item cum definiero quid significet dactylus, hoc ipsum potest esse pro exemplo. Etenim cum dicimus dactylus, unam longam syllabam et duas deinde breves enuntiamus. At vero cum definitur adverbium quid significet, non potest hoc ipsum in exemplum dicere. Etenim cum adverbium dicimus, haec ipsa enuntiatio nomen est. », in De Dialectica, 384, édition bilingue, nouvellement traduite du latin, préfacée, annotée et commentée par Louis Doucet, éditions Le Manuscrit 2009.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Annonces

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

|

du 12 mars au 30 avril 2022 D’ici de là…

|

du 21 mai au 16 juillet 2022 Dessins II

|

du 10 septembre au 29 octobre 2022 À fleur de peau

|

du 12 novembre au 17 décembre 2022 Chaos

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2022

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre