|

Le poil à gratter…

Lettre d’information de Cynorrhodon – FALDAC

www.cynorrhodon.org

N° 110 – novembre 2021

ISSN 2264-0363

|

|

|

macparis automne 2021

du 2 au 7 novembre 2021

74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS

(notices rédigées par Louis Doucet)

|

|

Le monde d’après ?

Au moment où nous écrivons, nous ne savons pas – mais le saurons-nous un jour ? – si la pandémie qui nous frappe depuis maintenant deux ans est encore d’actualité ou est à classer parmi les – très – mauvais souvenirs.

Avant d’évoquer la vie d’après, il convient de se pencher sur le cas des plasticiens durement touchés par la crise et délaissés par les autorités qui, malgré leurs dénégations, les jugent, dans les faits, inutiles pour la Société. Lors des visites d’atelier que nous avons effectuées pour vous présenter cette nouvelle sélection, nous avons pu constater le niveau de détresse – voire d’angoisse existentielle – qui frappe les artistes. Outre le fait d’avoir été stigmatisés comme non essentiels – comprendre : dont on peut se passer – par nos gouvernants, la plupart d’entre eux ont été confinés – c’est le mot officiellement consacré – dans un état d’extrême précarité. Nombreux sont ceux qui ont attiré notre attention sur le fait qu’ils étaient réduits à la famine du fait du manque de manifestations comme la nôtre et de l’arrêt des activités des centres d’art dans lesquels ils exerçaient, souvent sans assurance contre le chômage, leur activité complémentaire pour leur garantir de maigres revenus. Pour ceux-ci, la vie d’après, c’est d’abord retrouver de quoi subsister pour continuer…

Pour macparis, qui contre vents contraires et marées déferlantes, continue à œuvrer pour permettre à quelques plasticiens de montrer leur travail, de se faire connaître, de trouver des canaux et débouchés de monstration (galeries, centres d’art…) pour leurs œuvres et, dans une moindre mesure, de vendre, la tâche n’a jamais été aussi lourde de responsabilités. Parmi les quelque 2 000 dossiers reçus, comment déterminer la petite cinquantaine de sélectionnés qui participeront à une de nos deux sessions annuelles ? Nos trois critères de base – 1. que la plasticienne ou le plasticien a quelque chose à dire et arrive à l’exprimer ; 2. qu’elle ou il maîtrise sa technique ; 3. que son travail ne relève pas du déjà-vu – ne suffisent plus pour désigner les heureux élus. Et, malheureusement, ni nos ressources financières ni nos ressources humaines – trois bénévoles prenant tout en charge – ne permettent d’envisager plus de deux sessions annuelles. Nous avons donc dû, à contrecœur, éliminer des propositions qui auraient pu valablement figurer dans notre manifestation.

C’est donc une sélection extrêmement rigoureuse que nous vous présentons. Ceci devrait vous inciter à faire le déplacement et venir voir un bel échantillon de ce qui se fait de mieux dans les ateliers de plasticiens investis dans la réalité de notre monde, et plus indispensables à notre Société que nos politiciens, de tous poils, voudraient nous le faire accroire… Et, qui sait ?, peut-être, envisager ou découvrir ce que pourrait être une véritable vie d’après…

Il faut le rappeler, macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon – FALDAC, la programmation et le commissariat des cinq expositions annuelles de l’Espace d’art Chaillioux de Fresnes, avec une trentaine de plasticiens présentés chaque année, plus de 8 000 visiteurs annuels et un important programme de médiation vers les publics locaux…

Nous tenons à remercier, outre le Ministère de la Culture, l’Adagp et quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, qui continuent à nous soutenir généreusement.

Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet

commissaires de la manifestation

|

| Camille d’Alençon découvre la peinture après s’être familiarisée avec de nombreuses techniques de volume et d’impression. Elle a développé sa pratique de peinture à l’huile en autodidacte, commençant par réaliser des portraits, tout en continuant à exercer son œil à travers le dessin et la sculpture. Dans la série exposée, elle s’est intéressée aux travailleurs du petit matin au marché de Rungis.

Ce qui l’intéresse, ce sont des postures, des instants volés, dans des environnements de travail ou des lieux publics, dont elle met en avant le caractère fascinant, insolite, étrange, insoupçonné…

Elle affiche une volonté assumée d’impertinence, d’incongruité, de susciter simultanément attraction et rejet, tout en prenant le recul nécessaire pour dédramatiser les situations, pour les ramener à leur propre insignifiance… C’est sur cette frontière, sur cette ligne de crête étroite entre drame latent et absence de sens, que Camille d’Alençon nous emmène, au risque de nous faire choir d’un côté ou de l’autre, de nous déstabiliser, pour notre plus grand plaisir. |

| De sa démarche, Hugo Bel écrit : « Engagé dans un travail de sculptures et d’installations in situ, je me laisse guider et surprendre par des matières poreuses qui, une fois réduites à une fine épaisseur, interagissent avec l’air et la lumière. Comme des membranes elles dialoguent avec leur environnement immédiat. Affinées, comme dépouillées d’elles-mêmes, ces matières deviennent alors atmosphériques. À l’atelier, je tente de repousser ces matériaux dans leurs limites techniques et mécaniques, à la recherche des phénomènes qui leur sont propres. Puis, par des systèmes personnels, je m’applique à amplifier ces caractères spécifiques. Ils font alors corps avec l’espace environnant et se présentent aux visiteurs sans artifices. Mon travail est avant tout basé sur l’expérimentation intuitive et l’observation des matériaux. […] Présenter quelque chose de fin, de fragile, met le visiteur dans une position d’écoute et d’observation de son propre corps. Il est alors plus attentif à ses déplacements, à sa respiration. Mes réalisations étant fragiles, elles sont réalisées sur place. Le plus souvent intransportables, elles deviennent alors éphémères, communiquant aux visiteurs l’impermanence de toutes choses. » |

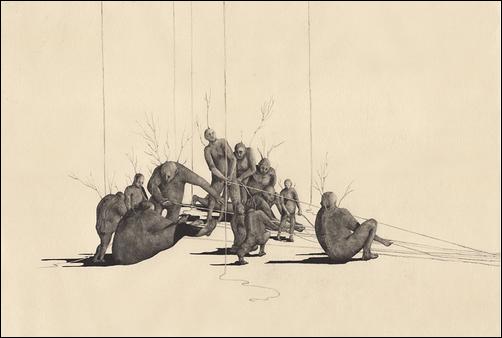

| Marion Bénard s’intéresse à des fragments de la réalité qu’elle présente comme tels ou réassemblés dans des configurations plausibles ou inattendues, apparemment anodines, mais, à l’analyse, très perturbantes pour le spectateur. Son médium de prédilection est le dessin, mais elle recourt aussi à l’assemblage, à la marqueterie, au collage, à l’installation…

Dans une pratique que l’on pourrait, en première approche, qualifier d’ornementale, elle énonce des propositions souvent déstabilisantes qui, à bien les observer, témoignent d’une réflexion approfondie et amère sur notre monde. Coudre les feuilles d’un arbre à leurs branches, muer des chemises en cohortes d’oies sauvages, hybrider des bêtes à cornes d’espèces différentes, transformer un lé de papier peint en piège instable, vertigineux, potentiellement dangereux, convertir des bouquets floraux en viscères sanguinolents, reconstituer un être vivant à partir d’éléments du même règne mais qui lui sont étrangers… Plus généralement, c’est notre capacité d’adaptation à un monde changeant que Marion Bénard met en cause, de façon bien cruelle, derrière un masque, apparemment inoffensif, de gentille joliesse… |

| La peinture de Nicola Bonessa n’est pas abstraite, au sens que l’on donne habituellement à ce mot. Elle part d’un substrat figuratif, progressivement masqué par des jeux de superposition de matières et de couleurs, appliquées dans des mouvements rapides, amples et nerveux.

Le résultat est explosif, mais reste parfaitement cohérent dans sa construction, révélant, çà et là, des fragments anatomiques, un visage, une silhouette, des morceaux de paysage ou des végétaux dont le spectateur peut se demander s’il s’agit de l’image initiale ou de l’interprétation subjective d’aléas formels et chromatiques générés par le geste de l’artiste.

La filiation des œuvres de Nicola Bonessa est à rechercher dans une synthèse décapante des apports de CoBrA et de l’expressionnisme abstrait américain, notamment de la peinture de Joan Mitchell, sans, pour autant, les copier mais en leur conférant une dimension personnelle et délibérément ré-humanisée. |

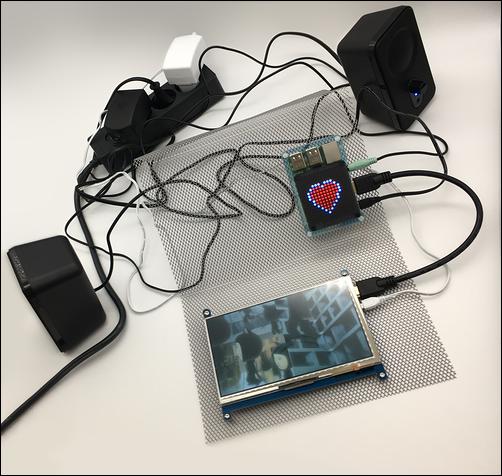

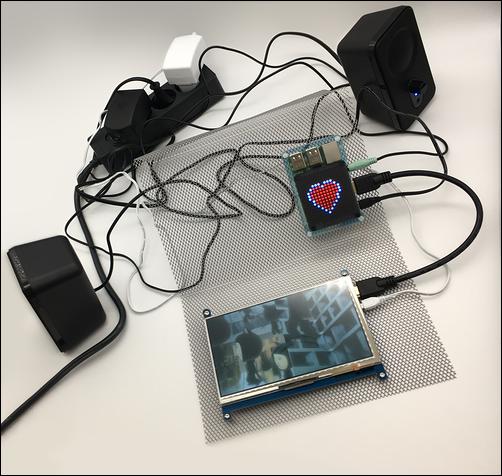

| À travers ses comptes rendus de voyages, matérialisés par des installations et des images projetées en boucle, Christophe Bruchansky, nous expose sa philosophie de l’existence et propose au spectateur de la partager. Pour ce faire, il nous présente des expériences introspectives dans lesquelles la succession obsessionnellement répétitive d’images sert de support à une quête existentielle. Il alterne des phases de mouvements quasiment imperceptibles avec d’autres plus frénétiques. L’esprit du spectateur est ainsi invité à divaguer et à se perdre dans une réalité hyper-médiatisée, simultanément familière et fausse, fébrile et insipide.

Son dispositif Mise au Pas est une exploration du thème de la marche par le biais de vidéos, d’impressions et de pixels. Il déclare : « La marche ne sert pas qu’à se déplacer, elle va bien au-delà. Elle est un acte de la pensée, une façon de vivre. Nous marchons au rythme de nos pensées, pas à pas, au pas ou à grand pas. Le pas décidé donne une contenance aux piétons… Leurs pas transcendent l’objet de leurs déplacements, ils sont les métronomes des grandes villes. » |

| La disparition, la mutation et la mémoire sont les thèmes de prédilection qui jalonnent les créations d’Anaïs Charras. Graveuse, elle travaille principalement sur plaques de cuivre, parfois découpées, et aime mêler plusieurs techniques sur la même feuille. Elle s’en explique : « Pour moi, le mélange des techniques s’inscrit dans une recherche tant esthétique que narrative. À la fugacité des monotypes, fragiles et éphémères, je superpose parfois sur une même estampe des pointes sèches ou des eaux-fortes, telles des balises auxquelles se raccrocher, définitives et rassurantes. »

Chacune de ses planches nous fait découvrir un univers improbable, où rêve, réalité et réminiscence d’œuvres du passé – de Jérôme Bosch et Albrecht Dürer à Max Ernst et Roland Topor – s’entrecroisent pour faire surgir des images qui frappent l’imagination, surprennent, poussent à la rêverie ou à la méditation. Le tout sans la moindre violence mais avec une évidente empathie pour ses personnages, mutants, étonnés d’exister, perdus dans un monde – le nôtre – qu’ils semblent découvrir avec amusement, hébétude ou stupeur. |

| Anne Da Silva développe une pratique plastique qui s’articule essentiellement autour de substances organiques, notamment, dans ses travaux les plus récents, les peaux, les arêtes et les écailles de poissons. Elle vise à donner à ces matériaux un aspect nouveau en les cuisant, trouant, grattant, tannant, cousant… au point de susciter un doute sur leur véritable nature.

La notion de veille est sous-jacente à ces œuvres. Veille de ceux qui, restés à terre, attendent le retour des marins-pêcheurs. L’artiste déclare : « à cette image de celui qui reste s’arrime celle du vide, d’un espace ouvert, infini et immatériel. L’absence, l’attente pour horizon, qu’il s’agit de domestiquer. »

Le spectateur chemine entre ces structures qui évoquent des corps de poissons que l’on tirerait hors de l’eau par la queue. On peut rentrer dans certaines comme dans une tente. D’autres sont entièrement cousues et ne présentent aucun passage. Elles sont souvent éclairées de l’intérieur et la transparence des peaux filtre la lumière en révélant la qualité graphique de leurs textures. Leur présentation se double souvent de créations sonores qui nous emmènent dans l’univers de sirènes aux chants obsédants. |

| Les premières expériences professionnelles d’Anne Juliette Deschamps ont été dans le théâtre et le cinéma. Elle en a gardé, dans ses productions plastiques, une attirance pour la scénographie et les cadrages pertinents. Ses œuvres – peintures, volumes et installations – recourent à des couleurs douces, pastellisées, étrangères à notre environnement, ce qui produit, d’emblée, sur le spectateur, un très théâtral effet de distanciation. Les références à la mythologie grecque accentuent cette sensation en générant un sentiment d’étrange familiarité avec ce qui est donné à voir.

Ses installations, dans lesquelles la frontalité prévaut, révèlent une démarche quasi minimaliste, à base de formes géométriques simples, mais délicatement colorées, qui entretiennent des relations entre elles, mais peuvent aussi affirmer une présence isolément les unes des autres.

L’artiste déclare : « Je m’intéresse à la notion d’éphémère et de passage avec un propos humble quant à ma présence au monde. Mon sujet est mon environnement global, de la cellule à l’univers, à travers une cosmogonie personnelle et fantasmée. […] Je souhaite inviter à la contemplation et à l’oubli de soi en enrobant mes supports de nappes de couleurs, comme je me sens englobée par mon environnement naturel. » |

| Juliette Frescaline travaille le métal, qu’elle transfigure dans des structures douées d’une intense vie interne. Elle procède par accumulation d’éléments similaires, récupérés ou forgés séparément, assemblés dans un processus à caractère génésique, comme s’il s’agissait d’un développement naturel. On peut aussi y voir la matérialisation de fractales, comme dans ces structures qui évoquent la carapace d’un pangolin. Ailleurs, ce sont des accumulations de madrépores sur un bloc d’acier jouant le rôle d’un rocher nourricier ou le développement, potentiellement infini, de ramures végétales ou animales, observées lors de ses déplacements entre sa demeure et son atelier.

À travers toutes ces pièces émerge l’idée d’une forme de collectivité œuvrant à un objectif interne qui serait dicté par une sorte d’ADN que l’artiste aurait insufflé au métal pour lui confier un capital génétique le rendant autonome et lui permettant de se libérer simultanément de sa triste matérialité et de l’intervention de l’artiste.

L’œuvre s’affranchit ainsi de sa créatrice, restant seule face au spectateur, invité à faire pause et à ouvrir les yeux, à prendre le temps de s’arrêter, d’observer et d’essayer de comprendre le mystère d’une vie que rien ne saurait juguler. |

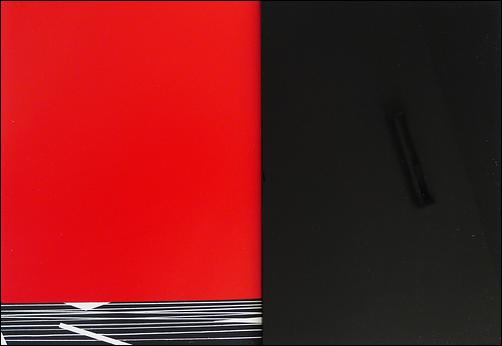

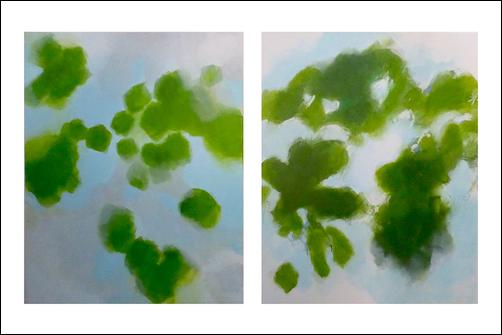

| Guillaume Guintrand a longtemps hésité entre une pratique figurative et ce qu’on a l’habitude de désigner sous le nom d’abstraction. Ses hésitations se sont notamment traduites dans des diptyques juxtaposant un élément végétal et une plage de couleur agrémentée de structures géométrique.

Dans ses peintures les plus récentes, ce Provençal devenu Breton d’adoption s’affranchit de la figuration directe d’éléments végétaux ou minéraux mais n’en reste pas moins ancré dans une forme de paysagisme abstrait, aux antipodes, cependant, de la gestualité quasiment éjaculatoire généralement associée à ce mouvement pictural.

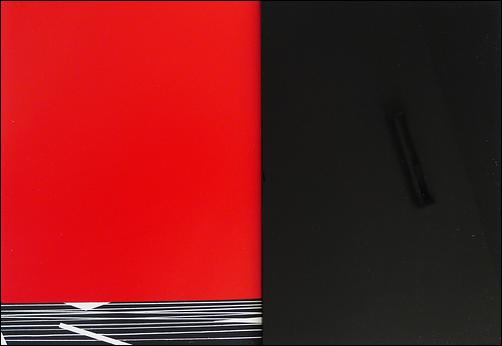

Guillaume Guintrand se comporte en cartographe réfléchi, méthodique, raisonné et raisonnable d’une nature revisitée. Lentement et méticuleusement, il s’attelle à assembler des modules, fragments de paysages choisis, collectés et réinventés, exerçant une forme de défrichage-déchiffrage de territoires connus, reconnaissables pour qui veut bien en faire l’effort, mais radicalement transfigurés. La partie supérieure, souvent monochrome, occupe la plus grande partie de la surface du subjectile, évoquant un ciel chargé de lourds présages. Qu’importe qu’il soit rouge, orange ou d’un bleu improbable… Il pèse et écrase de sa présence le sujet relégué en bas du plan, réduit à des lignes de clivage, blanches sur fond noir, globalement horizontales, évoquant les vagues d’une mer sévère qui se confond avec un ciel dont la hauteur rend l’humain bien petit… |

| Sarah Krespin, dans ses sculptures apparemment molles, fait écho aux incertitudes et aux craintes de notre époque. Ni figées, ni libres, mais comme prises dans des torsions convulsives, elles procèdent des trois règnes : minéral, végétal et animal. De sa formation à l’école Duperré, elle a gardé un tropisme pour le tissu, souple, froissé, mais rigidifié par le recours à une armature en fil de cuivre qui en fige la forme et en fait le monument mémoriel d’un geste non reproductible.

Le hasard y a sa place. Au-delà d’une impulsion initiale, ses œuvres semblent laissées à leur propre évolution organique, non maîtrisée, à laquelle le spectateur aimerait contribuer en brisant le tabou du noli me tangere muséal. Certains y verront des fossiles de temps immémoriaux, d’autres d’improbables chrysalides d’où émergeront des êtres insoupçonnés, d’autres, enfin, les reliques d’une activité humaine rendue indéchiffrable par les affronts du temps.

Anachronisme ou coagulation du temps ? Résilience ou abandon ? Construction ou déconstruction ? Tout cela à la fois, mais avant tout la volonté désespérée – et désespérante – de donner corps à nos doutes existentiels, à notre vertige devant un avenir sans espoir… |

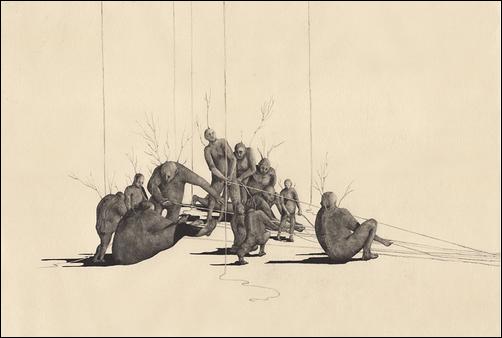

| Julien Malardenti a longuement regardé la peinture baroque et, plus particulièrement, celle des maniéristes et du Tintoret. Elle irrigue ses productions, qu’elles soient en noir et blanc ou en couleur, sur toile ou sur papier.

Ses figurations du corps humain, d’animaux, de drapés, de paysages, de natures mortes ou de mobilier ne sont pas des reproductions de ces éléments mais des élaborations d’images qui mêlent réalité, souvenirs et fantasmes. Elles subissent des déformations qui s’affranchissent délibérément des conventions de la représentation et de l’harmonie, au seul profit de l’incarnation de ses états émotionnels, de son expérience plus ou moins cruelle ou désabusée de la vie. La figure de l’homme et l’évocation de son environnement y sont fréquentes mais toujours transformées par la leçon des épreuves et sensations du propre corps de l’artiste, passées au crible de règles occultes dont seul il a la clé.

Cette combinaison de distanciation et d’appropriation confère à ses images une présence autre qui fait que des sujets sans intérêt intrinsèque se muent en acteurs d’un autre-côté-du-miroir irréel, improbable, intouchable, énigmatique… |

| Laurent Mazuy est hanté par l’horror vacui, l’horreur du blanc de la toile vierge. Il se fixe pour objectif de l’habiter, de la meubler en recourant à des moyens incongrus qui font référence aux cabinets de curiosités des temps anciens.

Il commence par façonner un répertoire de surfaces et de volumes géométriques en papier, mousse polyuréthane, bois, pierre, métal, verre... ou à les découper à partir d’objets divers préexistants. De cette bibliothèque de formes, il extrait des éléments qu’il pose sur le support en les emboîtant par l’alignement d’un de leurs côtés.

Dans une deuxième phase, il verse sur le subjectile des vernis, des peintures ou des pâtes. Les différentes couches, une par solide, prennent place sous ou sur et au-delà de chaque élément de façon spontanée. Les articulations ainsi constituées sont indépendantes du support, lieu de captation et de résidence. Toiles, miroirs, verres viennent ensuite confondre l’espace et créer un contexte esthétique et historique.

De cette déconstruction de l’acte de peindre, il déclare : « Sur les murs se propose une mise en volume (en relief) de la peinture : un geste de peintre, certes, mais détaché du support offert dans sa mécanique comme un simple artefact de la frontalité. Peu à peu, sur le grain de la toile, s’égrène l’incongru d’un singulier tendu dans ses principes génériques, ceux du fragment, du sédiment : une surface, une épaisseur, une texture et une couleur. » |

| Illustrateur de formation, Josselin Métivier est peintre et céramiste. Ses deux pratiques s’enrichissent mutuellement, notamment dans son approche de la couleur et de la matière. La pratique du dessin appris dans le cadre de sa formation professionnelle, est à la base de tous ses travaux. Selon ses mots, il y recourt pour remodeler son quotidien.

Sa peinture est donc, pour lui, une opération de modelage, surgie de l’observation ou de ses rencontres d’objets, de mouvements ou de propositions mentales. La pratique des émaux est structurante dans son approche de la couleur en tant que moyen d’harmoniser formes et matières. Ses thèmes, inspirés de son quotidien, sont divers, parfois dérisoires ou futiles, petits clins d’œil amusés ou douloureux sur la condition humaine. Ils sont aussi le reflet de ses angoisses, de ses défis et de ses espoirs. Tout est potentiellement acceptable en tant que sujet et peut devenir délire pictural.

Rien de prédéfini, quand il aborde une nouvelle peinture. Aucune contrainte a priori, de quelque ordre que ce soit, car, conclut-il : « c’est le fondement même de mon travail d’artiste. Je n’ai pas l’impression de l’avoir choisi, c’est plutôt l’art qui m’a absorbé, tout entier et tout le temps. » |

| Martin Monchicourt s’exprime sur sa démarche en ces termes : «Mon travail porte sur la mise aux normes, la standardisation, la rentabilité. La facture de mes pièces a une apparence industrielle. Je la simule. Elles sont comme des prototypes envisageables à la production de masse et mettent en tension l’industrie, l’artisanat et les savoir-faire. Je m’empare d’éléments de la vie courante et leur fait subir une mutation, un mouvement. J’utilise les codes de l’architecture, ceux du bâtiment, du domestique mélangeant le privé et le public. Les objets, les espaces, les situations que je crée ont l’air fonctionnel, anticipé. Ils sont en fait non productifs, non praticables. Mes sculptures, mes installations contraignent, dirigent le visiteur qui devient corps dans l’espace. Il saisit alors le contre-sens et le contre-emploi de mes pièces. »

Au fil de ses inventions, on découvrira des drapeaux nationaux devenus monochromes en mélangeant les couleurs de leur original, un bureau Ikea découpé à la tronçonneuse à peine assemblé, une œuvre réduite au marquage au sol de l’emplacement qu’elle pourrait occuper, un escalier menant nulle part, une habitation réduite à ses matériaux de construction stockés sur des palettes, un vrai parquet transformé en faux bois, un arbre morcelé pour être transporté dans une caisse en bois, des guérites pour des surveillants d’un espace d’exposition vide, une horloge à plusieurs aiguilles devenue inutile et bien d’autres choses encore… |

| N’Bo, dans ses peintures violentes, colorées, expressionnistes, se fait la chantre de la femme sauvage. Elle écrit : « Chercher le ressenti, / Dénicher le sentiment si profondément enfoui, / Déterrer la vie, / Ressusciter les morts que nous sommes, gavés d’une société absurde. / Toucher. / Et détruire l’image lisse, reflet d’un monde gelé et bouillant. »

Elle revendique un retour à un état de sauvagerie primitive, sous les atours d’un monde contemporain dont elle veut s’affranchir et pour lequel elle clame son dégoût : « le retour à la femme sauvage est fait de succions, aspirations, humidités, odeurs, le toucher est gluant… » Mais il porte en lui une renaissance, un retour à un état fœtal : « profond, mystérieux, doux, rugueux… mais aussi à la création, aux océans profonds aux sources vives, aux boues, aux décompositions, à la vie, à la mort, à l’amour… »

On l’aura compris, N’Bo est aussi poétesse. Ses productions écrites et peintes sont en complète symbiose et se répondent, comme les deux faces d’un miroir que le spectateur, suivant l’exemple d’Alice, est invité à traverser. |

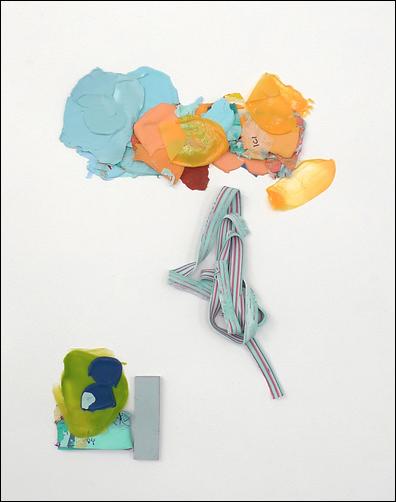

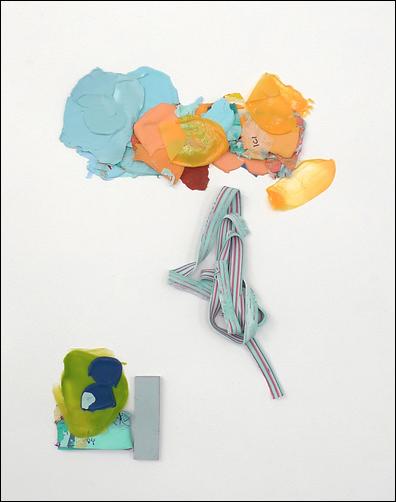

| Pour Laurence Papouin, le matériau de ses œuvres en volume est de la peinture acrylique, patiemment déposée en couches successives jusqu’à former une sorte de peau malléable qu’elle forme ou déforme à loisir. Son propos relève d’une démarche distanciée de l’acte de peindre. L’artiste rejette tout sentimentalisme, toute prétention à une quelconque universalité. Son discours est simple et se réduit à une assertion primaire : « ceci est de la peinture. » À comprendre dans les deux sens de ce prédicat : il s’agit de matière peinture solidifiée, mais aussi d’une peinture dans le sens où on l’entend quand on parle, par exemple, de peinture de chevalet… ou de peinture en bâtiment…

La peinture de Laurence Papouin investit donc un triple registre : elle est à la fois subjectile, matière qui le recouvre et produit fini. Plus tout à fait peintures et pas encore sculptures, ses productions s’installent donc dans un entre-deux conceptuel qui subvertit et prend à contre-pied tous les discours académiques ou théoriques sur la peinture, son rôle et son devenir. Elle ne cesse d’affirmer que la peinture acrylique qui constitue ses peaux n’est qu’une matière plastique comme une autre, stockée dans un pot avant de devenir peau. |

| Alain Rivière-Lecœur est photographe, mais on pourrait aussi le qualifier de sculpteur. Il réalise des compositions en assemblant des modèles nus, les enduit d’argile ou de terre puis les photographie. On pense aux moulages présentés dans le musée de Pompéi, figurant des corps pris en pleine action lors de l’éruption du Vésuve. Le récit de la création de l’homme, dans le livre de la Genèse, par modelage de la glaise du sol, vient immanquablement à l’esprit. La composition, souvent pyramidale évoque aussi le Laocoon du musée du Vatican. Mais il y a bien plus que ces aspects relativement anecdotiques dans ces œuvres.

Avant tout on y découvre une réflexion sur le mouvement et l’immobilité. La photographie immobilise et fixe le mouvement. Dans le cas des variations sur le thème de la Crucifixion, ce mouvement des corps est doublement figé. Tout d’abord par la terre qui les couvre, puis par la prise de vue. Pour autant, il n’y a rien de statique dans ces compositions. On devine une chorégraphie sous-jacente que rien ne semble pouvoir suspendre. On peut aussi lire ces travaux dans le sens inverse de leur réalisation, comme une éclosion, un surgissement des corps depuis leur gangue terreuse. |

| Dans ses œuvres en volume, Brigitte Roffidal utilise des documents textuels – préexistants, recopiés ou créés pour la circonstance – et leur donne une matérialité quasiment charnelle, projetant, dans ses créations, l’image de son propre corps. Les marques d’assemblage – de rafistolage, pourrait-on dire – sont laissées bien visibles pour montrer la non-finitude des prétentions humaines, pour inscrire tout être dans une histoire en devenir, mais aussi figurer ses blessures, ses frustrations intimes… Il y est question de vêtement, de couverture, d’armure, de heaume, de cotte de maille – même si elle est réalisée avec des blisters de pilules contraceptives –, de cocon, d’habitat précaire, de protection, de linceul…

Ses vidéo-performances sont attachées au terroir de son enfance. Elles traitent de la nostalgie d’une ruralité en voie de disparition, de ces lieux désaffectés qu’elle tente de faire revivre en les faisant dialoguer avec son propre corps. Ce sont de longs plans-séquences, en boucle, présentés en mosaïque, qui témoignent d’une obstination résolue à faire revivre ces lieux par des gestes aussi dérisoires qu’inutiles, mais aussi d’une sorte de rage, de besoin de se battre contre la fatalité, contre l’inexorable prédestination sociale qui enferme l’être dans son milieu originel. |

| Camille Rosa pratique le dessin, la sculpture, la vidéo et la scénographie de théâtre et de danse. Le chatoiement des couleurs, omniprésent dans ses œuvres, résulte de son imprégnation par la culture du sous-continent indien, lors de de ses nombreux séjours dans ce pays.

Elle puise son inspiration dans les mythes des origines, la figure humaine, les corps grotesques, les objets, les rituels et fêtes populaires. Ses réalisations mêlent, non sans une ironie latente, des éléments d’époques archaïques et d’autres de notre temps. Elle met en scène, selon ses propos, une certaine réversibilité des genres, des rôles, du geste, du temps.

Les notions de peau, de recouvrement, d’écorce, de costume sont souvent convoquées dans ses créations, contribuant à des situations paradoxales, à des paysages mentaux qu’irrigue une pensée magique mettant en évidence la porosité entre humanité et animalité. Le spectateur se trouve, à son corps défendant, impliqué dans un rituel sauvage où masques, trophées, monstres, bestiaire fantastique… s’imposent, dans une hybridation de références culturelles hétérogènes. |

| Thoma Ryse n’est pas un tout jeune homme, mais ses travaux pourraient le faire croire. Ils présentent, notamment, l’acidulé pétillant des couleurs des productions de certains artistes des jeunes générations, une propension pour une exubérance des formes que l’on pourrait qualifier de rococo et la volonté de sortir des cadres physiques et conceptuels de la peinture de chevalet.

Les travaux présentés ici sont peints sur des tôles d’aluminium préalablement déformées par martelage, comme, autrefois, les pièces de carrosserie automobile. On y voit des sinuosités sur lesquelles sont apposées des couleurs de laque technique pour métaux non ferreux, comme des tatouages psychédéliques d’une tribu inconnue sur le pied d’une guerre pacifique. Elles peuvent aussi évoquer les ondulations d’un relief improbable colorié par un cartographe ayant perdu raison, ou bien des vues aériennes d’un pays de sucreries, des fragments d’une anatomie féminine, les ondulations, presque spasmodiques, de la chair troublée...

Dans un monde miné par le matérialisme, Thoma Ryse prend le risque de passer pour un mystique, cultivant une forme de sacré et de transcendance, préférant la palpitation voluptueuse de la vie et la prééminence de l’esprit aux leurres d’une réalité futile donc décevante… Et cela nous fait du bien… |

| Après avoir exercé, pendant vingt-cinq ans, la profession de costumière et de créatrice textile, Élisabeth Wadecki se consacre exclusivement, depuis 2007, à la création plastique.

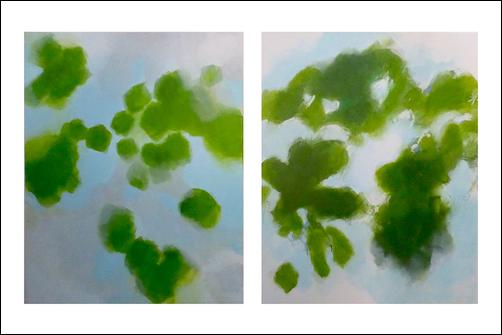

Ses toiles, souvent de grandes dimensions et présentées en polyptiques, évoquent une nature apaisée émergeant de tourbillons d’une peinture que l’on devine gestuelle, mettant en œuvre toutes les ressources du corps de l’artiste. Le mot épiphanie, dans son sens premier – manifestation – s’impose avec force. On y découvre – ou plutôt on y devine – des frondaisons profondes, des étangs ou des lacs aux reflets improbables, des graminées folâtres, des accidents géologiques, des anfractuosités envahies d’herbes folles, la blondeur d’une moisson tardive, des nuages tour à tour débonnaires ou lourds de présages…

Tout ceci relève de l’indicible, de la suggestion délicate, de l’expression d’atmosphères dont aucun mot ne saurait rendre compte, du murmure ou du bruissement de feuillages incertains… Mais, quelque part, une plage d’un noir intense, une fulgurance chromatique, une touche incisive viennent nous rappeler que le rêve demeure inaccessible et que nous devons faire face à la dure réalité des choses, de notre monde… |

|

Quelques acquisitions récentes

|

|

|

|