|

Le poil à gratter…

|

|

Rien à déclarer… |

||||||||

|

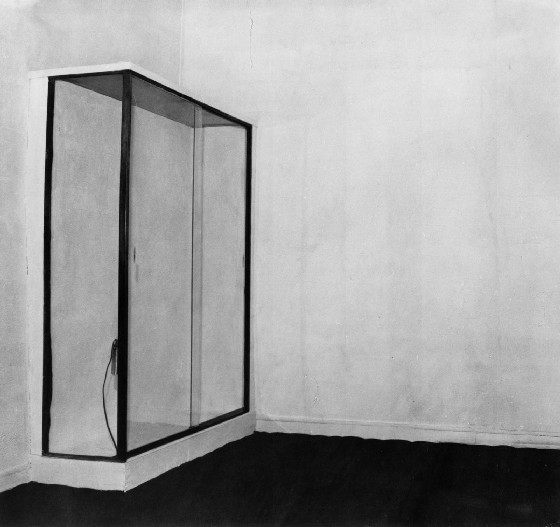

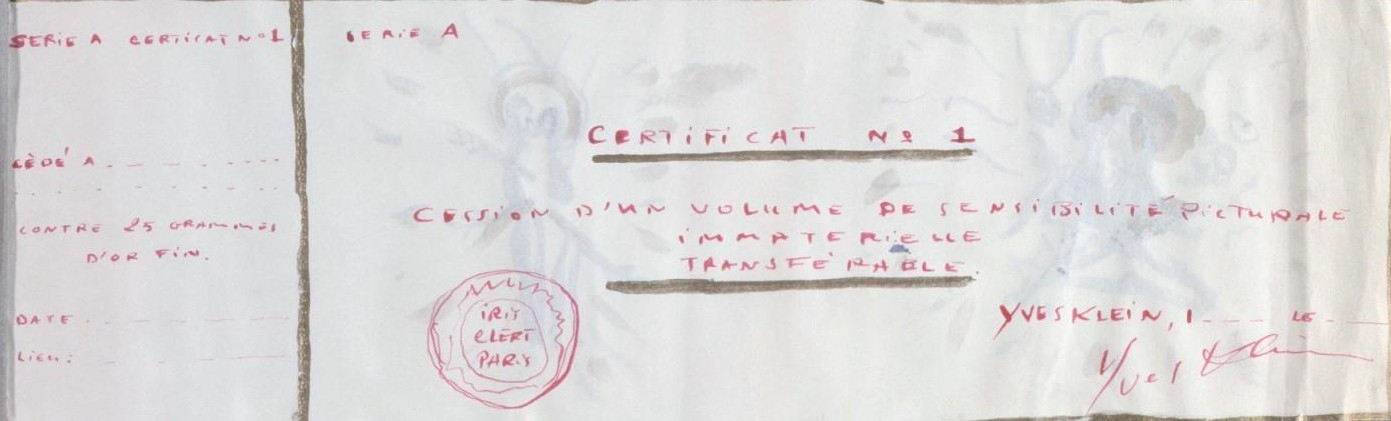

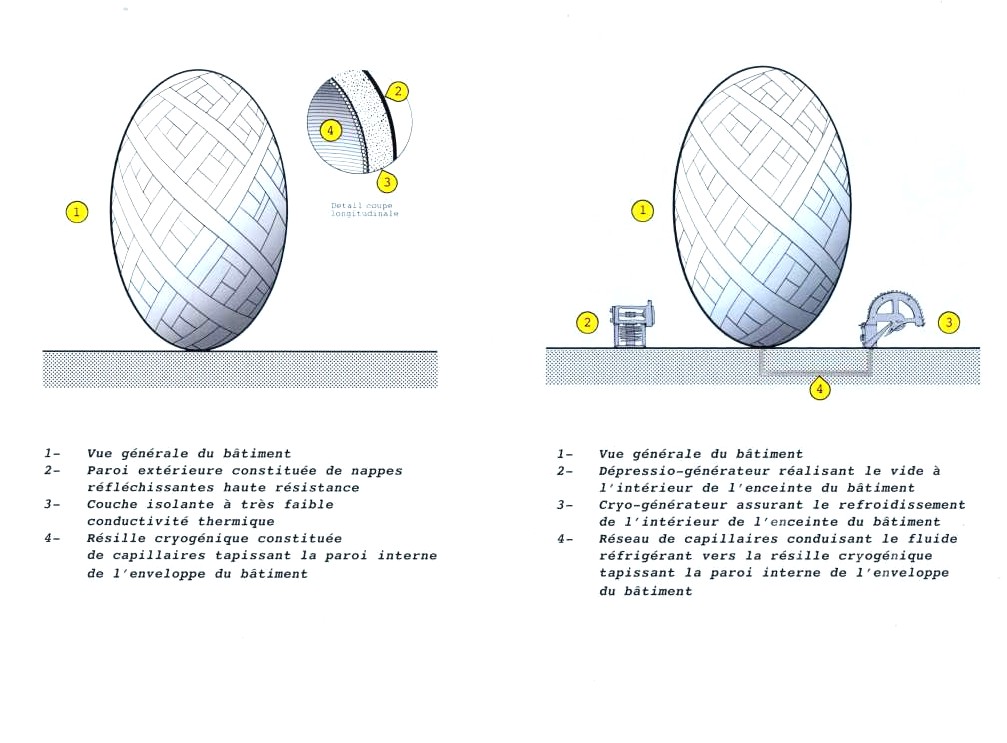

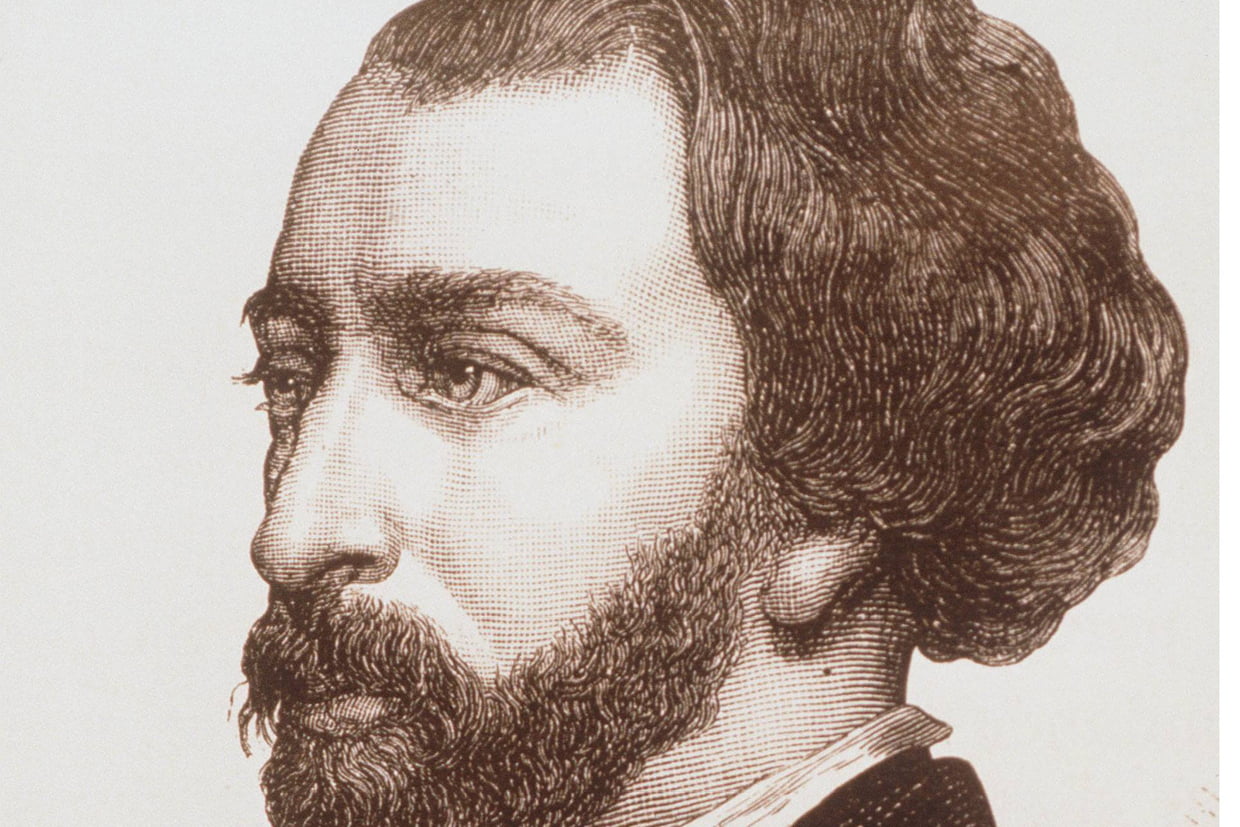

|

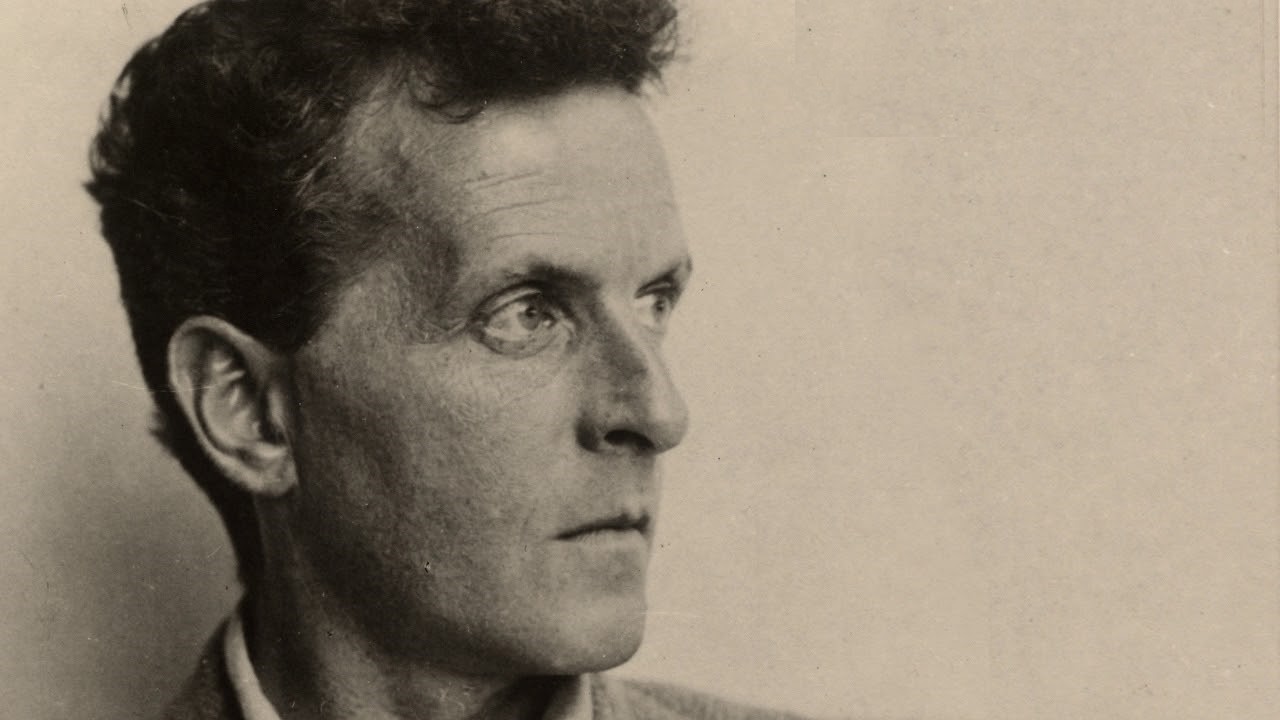

I have nothing to say and I am saying it and that is poetry Quand il tenait ce propos, en 1951, John Cage avait certainement en tête sa célèbre œuvre 4’33’’, 1952, à laquelle il pensait depuis 1947[2] et dont la partition, en trois mouvements, se réduit à autant de tacet requérant l’inaction de l’instrumentiste, un pianiste en l’occurrence. L’auditeur est alors confronté aux bruits de son environnement, celui de la salle de concert et de son public, avec ses accès de toux mal étouffés et ses bruits de fond non contrôlés. Craig M. Wright a écrit de cette pièce : « Cage nous fait réaliser que la musique est surtout une forme de communication d’une personne à l’autre et que le bruit de fond aléatoire ne peut rien faire pour exprimer ou communiquer des idées et des sentiments. »[3] Pour autant, Cage, si l’on en revient à la citation liminaire de ce texte, pense que ce rien-à-dire, est de la poésie… La question du rien, de son existence et/ou de son sens hante la philosophie occidentale depuis les présocratiques. On attribue à Alcée de Mytilène le propos : « rien ne sort de rien »[4] et Melissus de Samos nous a laissé, dans un fragment : « rien n’est vide de l’être ; car le vide n’est rien et ce qui n’est rien ne peut être. »[5] Faisant un saut en avant de deux millénaires et demi, meublés par des discussions philosophiques sur le rien et sa nature, nous arrivons à Martin Heidegger qui déclare : « La réduction au rien ne se laisse pas non plus mettre au même compte que l’anéantissement et la négation : le rien lui-même réduit au rien. »[6] Selon ce philosophe, le rien s’identifie donc à son acte de réduire à rien et, symétriquement, cet acte est la consistance même, sans substantialité, du rien. Trêve de métaphysique et de musique pour nous pencher sur le cas du rien dans les arts plastiques. Ce qui vient tout d’abord à l’esprit, c’est le parallèle entre le rien et le blanc. Ne parle-t-on pas, en acoustique, de bruit blanc pour définir un son ne générant aucune réaction sensorielle ? De ce point de vue, Première communion de jeunes filles chlorotiques par temps de neige, 1883, d’Alphonse Allais serait une des premières manifestations du rien pictural. On pense aussi au Carré blanc sur fond blanc, 1918, de Kasimir Malevitch, aux monochromes blancs de Serge Charchoune, comme Les deux cygnes, 1952, ou de Claude Bellegarde, par exemple Le seuil 1955, ou encore aux Achromes que Piero Manzoni produisit à partir de 1958. Mais peut-on parler de rien quand ces œuvres ont une évidente matérialité, qu’on peut les photographier et même – si les gardiens de musée sont distraits et les mécanismes de sécurité en panne – les toucher ? Tournons-nous alors vers l’exposition qu’Iris Clert organisa à Paris du 28 avril au 12 mai 1958. L’histoire a retenu le titre Le vide, mais son véritable libellé était : La spécialisation de la sensibilité à l’état de matière première en sensibilité picturale stabilisée. À cette occasion, Yves Klein avait vidé les locaux de la galerie de tout son mobilier et laissé les cimaises, blanches, vides. Nous sommes, ici, physiquement, très proches du rien mais les photographies prises à l’époque donnent un rôle prépondérant à une vitrine inamovible, vide, et à des rideaux blancs masquant le fond de l’espace d’exposition. Ainsi, ce qui était montré n’était pas tant le contenu, effectivement vide, mais le contenant, très présent. Tout comme dans les tableaux évoqués ci-dessus, où le cadre et l’environnement muséal contredisent la prétendue vacuité du propos, ce qui était autour du rien, chez Iris Clert, affirmait sa présence. Plus probantes, peut-être, toujours avec Yves Klein, ses Zones de sensibilité picturale immatérielle, 1959, que l’on pouvait acquérir contre un certain poids d’or fin. Pour chacune des En 2018, Jacques Maitrot, dans une approche inspirée, notamment, par le dadaïsme, le surréalisme, le Collège de Pataphysique et l’OuLiPo, développe l’idée du Musée du rien contemporain pour, selon ses propos : « offrir un espace d’exposition consacré aux artistes sans œuvres, aux œuvres disparues, aux œuvres volées non retrouvées, aux œuvres non réalisées, bref, à toutes les œuvres qui n’existent plus, qui n’existent pas et, enfin, à toutes celles qui n’existent pas encore, y compris celles qui n’existeront jamais. »[9] Le bâtiment se présente comme un œuf gigantesque, dressé verticalement, sans accès, dans lequel l’ultravide a été réalisé, où la température est maintenue à 0 °K (-273,15 °C) et pour lequel un important dispositif de télécommunication – une tour de distillation des commentaires – est déployé. Le dossier présente les prototypes des machines – loufoques – destinées à maintenir ces conditions : des montages à partir de condensateurs variables, démesurément agrandis, d’anciens postes de radio… Mais ce qui importe le plus, dans ce projet, c’est que, à l’instar des grands lieux d’attractions touristiques, il est situé dans un environnement doté de nombreux équipements visibles sur la maquette que l’artiste en a réalisé : aéroport international, héliport, gare TGV, caserne, centre commercial, night-club, parc de loisirs, cinéma, restaurants, arboretum… L’utopie est ainsi confrontée à la réalité financière de rentabilisation qui la dévoie. On pourrait dire, en paraphrasant Georges Perec : « Rien ne sert de rien, cependant tout arrive. »[10] ou Musset : « Rien n’appartient à rien, tout appartient à tous. »[11] Ce que Jacques Maitrot met en évidence, dans un registre humoristique mais non moins amer et pertinent, c’est la façon dont les considérations économiques finissent par faire succomber toutes les initiatives, aussi belles soient-elles, tout comme elles ont, par exemple, transformé les fêtes religieuses de Noël et de Pâques en opérations commerciales. Tous les exemples précédents – et on pourrait en citer bien d’autres –, qu’ils relèvent de l’avant-gardisme, de l’expérimentation, de la métaphysique, de la protestation, de la provocation, de l’ironie ou du rêve…, mettent en évidence que le rien finit inexorablement par se transformer en faire-valoir de son environnement, qu’il soit, physique, sociétal, sociologique ou immatériel… Et l’artiste, le créateur, dans tout ceci ? Dans tous les exemples que nous avons évoqués, il avait évidemment quelque chose à dire, à déclarer, et a choisi de matérialiser son propos par le/du i>rien. On en revient donc au propos de Heidegger : le rien de ces plasticiens se situe dans leur volonté de réduire quelque chose – leur propos, leur pensée, leur protestation… – à rien, lequel rien devient la substance immatérielle de leur acte. Et, comme le soulignait, toujours avec humour, Marcel Mariën : « On dit plus en ne disant rien. »[12] Ces artistes seraient donc plutôt bavards à leur façon, même si c’est par le truchement du silence, un silence plein des échos du monde, comme celui de John Cage. * * * À l’opposé – et nous ne citerons pas de noms pour ne pas être cruel –, nous sommes quotidiennement confrontés, dans toutes les formes d’expression artistiques, à des productions d’une présence fâcheuse porteuse d’aucun sens. Leurs prétendus créateurs n’ont rien à dire, mais noient leurs non-propos dans des gangues de références, le plus souvent passéistes, qui peuvent parfois séduire mais font bien vite montre de leur insondable vacuité. Certes, comme l’écrivait Reverdy, « libre de parler sans rien dire / Et libre d’aimer sans choisir »[13], mais sommes-nous pour autant, nous, spectateurs, obligés de subir ces verbiages qui ne devraient pas sortir de la sphère privée de l’artiste… Et encore… J’ai promis de ne pas citer de noms, mais vais quand même en citer deux. Les personnes en question sont mortes depuis bien longtemps. Paix à leurs âmes… Il s’agit de confronter les musiques de Mendelssohn et de Schumann… Les œuvres du premier se développent dans le registre d’un formalisme de bon aloi, respectueux des règles et des usages, de la bienséance, mais sont vides de sens, aseptisées. Il n’est pas étonnant que la très prude société victorienne et ses jeunes filles chlorotiques – pour revenir à Alphonse Allais – les aient portées au pinacle. « Heureux qui plus rien ne désire ! »[14] aurait pu écrire Ronsard à leur sujet. Les compositions du second décoiffent, peuvent paraître brouillonnes dans leur volonté de dire beaucoup de choses, parfois simultanément, sans trop de soucier de respecter une norme ou des us ni même le bon goût. Mais quel souffle, quelle expression d’un inextinguible désir[15], quel débordement de vie, quelle plongée dans l’âme humaine jusqu’aux confins de la folie… Ludwig Wittgenstein, dans son Tractatus Logico-Philosophicus, 1921-1922, établit la distinction entre ce qui est vide de sens (sinnlos ou senseless) et ce qui est insensé, absurde ou dans le non-sens (unsinnig ou nonsensical). Pour lui, ces deux catégories ne se recoupent pas, même si, dans certaines traductions françaises de ses aphorismes, une certaine confusion peut être entretenue. Dans le domaine des arts plastiques, l’insensé ou le non-sens peuvent susciter l’intérêt, la rêverie, la remise en cause des certitudes trop fortement chevillées au corps… Le surréalisme a largement exploité cette veine, avec des résultats fascinants. Au théâtre, les pièces d’Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Arthur Adamov, Jean Genet, Harold Pinter et de bien d’autres s’appuient sur l’absurde… Dans la littérature de langue anglaise, les œuvres d’Edward Lear, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, James Joyce, Jack Kerouac et d’autres encore, comme Spike Milligan, doivent beaucoup au nonsense… En revanche, ce qui est vide de sens n’a rien produit de mémorable ni même de notable. Ce ne sont que des babillages dépourvus de contenu qui peuvent parfois sembler flatteurs, mais qui ne résistent à aucune analyse, fût-elle superficielle. Dans les arts plastiques, les œuvres qui entrent dans cette catégorie pullulent. Chaque année, parmi les quelque 2 000 dossiers que j’analyse, plus de 90 % ressortissent à cet état de vacuité de sens : paysages, fleurs et couchers de soleil, motifs à peine acceptables pour faire des papiers peints, copies serviles de modèles éculés, gestualité sans tempérament, informe se prenant pour de l’informel… Productions de prétendus artistes qui n’ont rien à dire mais qui, contrairement à John Cage et aux plasticiens analysés au début de ce texte, n’arrivent pas à l’exprimer… Comme trop souvent, on en revient aux deux conditions cumulatives, nécessaires et suffisantes, formulées par Arthur C. Danto[16] pour qu’un artefact puisse être considéré comme une œuvre d’art : 1) être à propos de quelque chose (to be about something), fût-ce le rien, et 2) donner corps à sa signification (to embody its meaning). Dans le meilleur des cas, ces tristes productions sont peut-être à propos de quelque chose, mais ce quelque chose n’est pas perceptible parce qu’il n’est pas incarné… Sans vouloir être trop cruel, je recommanderais à tous ces créateurs autoproclamés, en manque d’idées ou d’inspiration, de méditer le dernier aphorisme du Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein : « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. »[17] Saine mesure de salubrité publique… Louis Doucet, décembre 2019

[1] Je n’ai rien à dire et je le dis et ça c’est de la poésie, Lecture on nothing in Silence, 1951.

|

|||||||

|

Un mois d’août à la galerie

|

||||||||

|

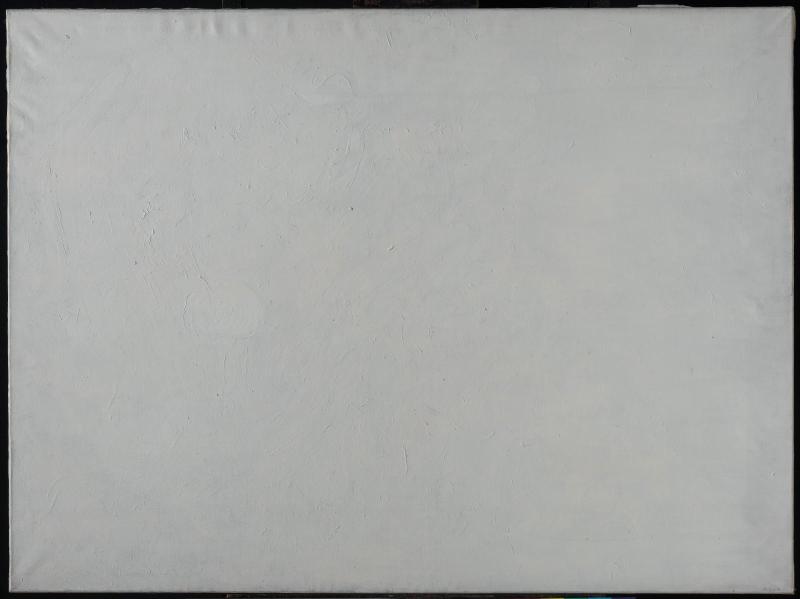

Dans la fameuse Verb list (1967-1968) de Richard Serra figurent les verbes to fold et to cover : plier et recouvrir. Ce sont les deux actions que combine, depuis quelques années, Sebastien Dartout, pour la production de ses œuvres – des peintures, à défaut de terme plus pertinent – dont le procédé de production s’apparente à la méticuleuse précision de l’orfèvre ou de l’enlumineur de manuscrits médiévaux. Jusqu’à une date récente, l’artiste utilisait, comme supports, des petites fiches de bristol quadrillées, de format A5, A6 ou A7. Il s’est intéressé, ensuite, à des papiers forts, plus résilients au processus de pliage, puis, très récemment à la toile, laissée libre ou montée sur châssis, recourant au fer à repasser pour assurer la pérennité des plis. Quel que soit le substrat, il lui applique d’abord une couche de couleur en apprêt, de façon à en densifier la texture. Viennent ensuite des opérations de pliage puis de dépliage, horizontalement et verticalement, ces manipulations étant répétées à espacement constant, sur toute la surface de la feuille. Il en résulte des petites surfaces rectangulaires, comme des alvéoles ou des traces de gaufrage, circonscrites par un léger liseré en relief à l’endroit des pliures. Sebastien Dartout peint alors uniformément en blanc les supports remis à plat, masquant ainsi la couleur d’apprêt et faisant ressortir les ourlets qui délimitent chacune des cellules. Dans un deuxième temps, il repeint minutieusement et parcimonieusement, en vert ou en rouge, quelques-uns des rectangles élémentaires pour produire des motifs géométriques qui affectent la forme de lettres majuscules, entières ou tronquées, droites, couchées ou renversées. Pour conclure, il juxtapose plusieurs de ces pièces, dont une majorité sans intervention colorée, pour constituer de longs polyptiques, en ligne ou en angle, majestueux dans leur architecture, mais modestes dans leurs dimensions, à la mesure de l’atelier de l’artiste qui se réduit aux deux mètres carrés de sa table de travail. Il y a, de façon évidente, une parenté des productions de notre artiste avec les Tableaux-Reliefs de Gottfried Honegger, mais, à l’opposé de son aîné, Sebastien Dartout se place dans un registre qui est celui de l’intime, pour ne pas dire de la miniature. Ceci ne veut pas dire qu’il leur manque une forme de monumentalité. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes de ces œuvres que de suggérer un infini alors qu’elles ne dépassent que très rarement un mètre dans leur plus grande dimension et une dizaine de centimètres dans la plus petite. Notons aussi une forme d’ascèse dans le choix des couleurs : un peu de vert et de rouge purs, très chichement posés en aplats géométriques sur le quadrillage blanc du fond, en épousant strictement ses contours, pour former des signes dont le sens nous échappe. Comme si l’artiste, à l’instar d’un Robert Ryman, voulait traduire la réalité extérieure d’un monde complexe et trop souvent insaisissable, en n’en conservant que des détails insignifiants, des fragments de motifs, pour ressusciter, sur ces bases, des rythmes primordiaux, sous-jacents, pour en révéler et exacerber une essence qui ne procède que de la seule nécessité intérieure de l’artiste Le processus de couverture d’un quadrillage préexistant, la minutie et la lenteur réfléchie d’un labeur quotidien, la volonté d’entraîner le regardeur dans le vertige de sortes de pièges à regard caractérise aussi la démarche de Sebastien Dartout dont les travaux, malgré le commun recours aux seuls blanc, rouge et vert n’ont rien à voir avec la démarche d’un Jean-Pierre Raynaud, pas plus que le résultat de pliages et de dépliages n’évoque Simon Hantaï. Le rigorisme cistercien de Sebastien Dartout emprunte, consciemment ou non, beaucoup au passé, mais se distingue de ses modèles anciens en récusant toute velléité de représentation et tout effet plastique… Et c’est en cela qu’il nous fascine et nous interpelle… Pendant tout le mois d’août, la Galerie Bernard Jordan ouvre ses portes à l’artiste pour y exposer ses travaux mais aussi pour y transférer son atelier et lui permettre de créer – les portes ouvertes – une œuvre de plus grandes dimensions… Un double challenge pour l’artiste… Louis Doucet, juillet 2020 |

||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||

|

|

||||||||

|

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

du 8 septembre au 24 octobre 2020 Urbanité

du 7 novembre au 19 décembre 2020 Pays-sage

|

|||||||

|

|

|

|||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2020

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre