|

Le poil à gratter…

|

|

Reverdy, cent ans après |

|||||||

|

|

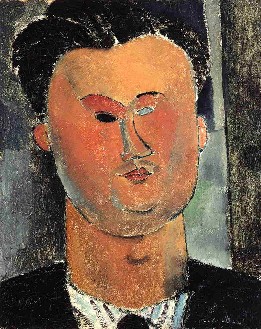

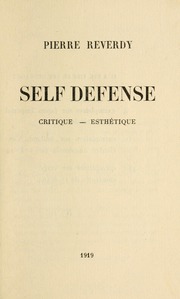

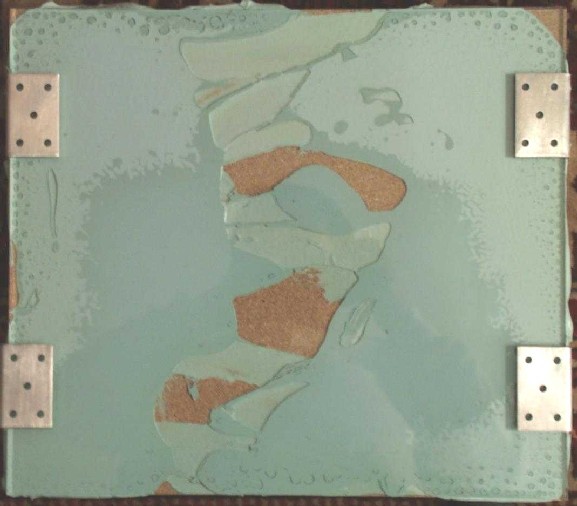

Ce n’est pas par négligence ou par mépris que nous passons sous silence l’œuvre quoique importante de certains auteurs mais parce que nous l’ignorons ou qu’elle ne participe pas du même esprit qui nous anime ou nous occupe. Fin 1919, il y a presque cent ans, Reverdy publiait Self defence, un recueil de paragraphes,[2] dédié à son camarade Juan Gris, dans lequel il défendait son propre travail et celui de ses amis de la première vague du cubisme, non pas le cubisme de salon qui commençait à devenir à la mode, mais celui historique de Picasso, Braque, Gris et Léger, qui n’était toujours pas reconnu par le plus grand nombre des amateurs d’art de son temps. Malgré la succession des ismes qui ont marqué le XXsmall>e siècle et la remise en cause radicale apportée par Duchamp, la plupart de ses propos restent encore d’une cuisante actualité. Dans ce texte, Reverdy procède par des affirmations ou par des constatations brèves et percutantes : rarement plus d’une phrase, souvent une seule ligne… Dès son paragraphe liminaire – cité en exergue du présent texte –, il défend sa subjectivité, affirmant ainsi que toute critique digne de ce nom ne peut être que subjective, qu’elle doit se placer du point de vue du lecteur ou du regardeur. Il récuse donc d’emblée la tentation d’une vision qui se voudrait universelle, consensuelle et normative, comme celle de beaucoup de nos critiques contemporains, ceux-là mêmes que Michael Werner stigmatise : « Autrefois, le monde de l’art était divisé autour d’un artiste : il y avait les ennemis, et les enthousiastes. Aujourd’hui, vous n’avez plus que des enthousiastes... Ce n’est pas supportable. On a besoin d’antagonismes, sinon, on commence à roupiller. Et de l’art ne sort plus rien. Or, l’art a une fonction dans le système social : il a le devoir d’être différent, différent du reste du monde. Mais cela devient aujourd’hui la même chose. »[3] Quant aux risques qu’une trop grande subjectivité pourrait apporter, Barthes les balaie d’un revers de main (ou plutôt de plume) : « On entend ordinairement par critique subjective un discours laissé à l’entière discrétion d’un sujet, qui ne tient aucun compte de l’objet, et que l’on suppose (pour mieux l’accabler) réduit à l’expression anarchique et bavarde de sentiments individuels. À quoi l’on pourrait déjà répondre qu’une subjectivité systématisée, c’est-à-dire cultivée (relevant de la culture), soumise à des contraintes immenses, issues elles-mêmes des symboles de l’œuvre, a plus de chance, peut-être, d’approcher l’objet littéraire, qu’une objectivité inculte, aveugle sur elle-même et s’abritant derrière la lettre comme derrière une nature »[4] En négatif, Reverdy vise tous ces critiques qui, par paresse, par besoin de gagner leur vie ou par complaisance, produisent des textes creux pour rendre compte d’œuvres pour lesquelles ils n’éprouvent aucune sensibilité, aucune empathie, aucun intérêt… Que de pathétiques et inutiles gâte-papiers, aux propos vides et interchangeables, noircissant les colonnes de nos journaux et revues, devraient se sentir visés par ce libelle… On le voit, Reverdy ouvrait, il y a cent ans, un débat qui reste vif et n’est pas près de se refermer… Dans la centaine de paragraphes de Self defence, tous très actuels, six me semblent d’une plus particulière pertinence pour notre époque. Pour ceux qui le servent, l’art est un but ; Viennent immédiatement à l’esprit ces metteurs en scène qui se servent d’un texte – un classique de préférence pour faciliter le buzz – et le dévoient totalement pour y projeter leurs propres manies ou fantasmes, sans se soucier de ce que l’auteur voulait exprimer. Ils se servent d’une œuvre et ne la servent pas… Ils la desservent… Et, souvent, se desservent eux-mêmes… Dans le domaine des créations plastiques, la réification et la marchandisation des œuvres dominent aujourd’hui la partie la plus visible de la scène artistique. Elles nourrissent courtiers, commissaires-priseurs, journalistes, critiques, éditeurs, imprimeurs, fabricants de produits dérivés et plagiaires de tous poils…et, ce, rarement au profit du créateur… Il en résulte une forme de normalisation et d’alignement des productions sur les besoins d’un marché qui s’autoalimente de façon autarcique, en circuit fermé, crée ses modes éphémères et ses héros du moment, puis les oublie bien vite pour passer à autre chose qui sera, à son tour, rapidement jeté aux oubliettes. Ceci n’est pas nouveau et les siècles passés ont vu de pareils engouements factices et passagers. Ce qui change, c’est la rapidité à laquelle s’opèrent ces revirements et, surtout, le fait que l’omniprésence intrusive des médias les rend accessibles à un vaste public dénué de sens critique, déculturé et, partant, inapte à démêler le vrai du faux pour se forger une opinion personnelle. Il en résulte des jugements à l’emporte-pièce et un discrédit sur toutes les formes de création qui requièrent une réflexion de la part du regardeur. Fort heureusement, l’Histoire, cette grande oublieuse des réputations surfaites finit par effacer toutes ces divagations pour ne reconnaître que ce qui est novateur, en résonance avec le monde, et non avec les agiotages et intérêts d’un marché volatil. Courbet a relégué dans un quasi-oubli Thomas Couture, Ernest Meissonnier et Jean-François Millet, ses contemporains, coqueluches de leur époque… Gauguin a occulté William Bouguereau et Jean-Léon Gérôme, adulés en leur temps… Ce dernier a d’ailleurs été un des premiers à développer, avec un grand succès commercial et financier, la notion de produits dérivés de ses œuvres… Les poubelles de l’Histoire sont pleines de ces créateurs et de leurs épigones qui n’ont vu dans l’art qu’un moyen et non un but. On pense à la fameuse strophe de François Villon en forme de vanité : Il existe, bien entendu, des marchands, des galeristes, des critiques d’art, des collectionneurs, des commissaires d’expositions qui servent les créateurs et leurs œuvres, mais, il faut le reconnaître, ils ne font pas fortune, sont souvent méconnus, voire ridiculisés. Ils poursuivent cependant leur tâche en forme d’apostolat, forts de leurs convictions, convaincus que le temps leur donnera raison. Ceci, non plus, n’est pas nouveau. Il en était de même il y a cent ans, quand Reverdy s’insurgeait… Ceux qui dans l’art ne voient qu’une imitation Si je regarde une des cinq versions du tableau L’Île des morts d’Arnold Böcklin, peintes entre 1880 et 1886, je vois une île, avec des constructions néoclassiques et des cyprès, au coucher du soleil, vers laquelle se dirige une barque conduite par une figure drapée de blanc. Pour qui – et ils sont nombreux – voit dans l’art un métier consistant à rendre compte, à imiter un sujet, réel ou imaginé, la discussion et le niveau d’appréciation de la toile porteront sur le niveau de réalisme, la plausibilité de la scène, son rendu, la maîtrise de la technique par le peintre et toutes autres considérations à caractère formel… Pour ces observateurs, la peinture est facile… Cependant, une telle façon de regarder et un tel mode d’analyse font perdre à la toile toute sa force expressive, tout son sens, toute sa portée, tout ce qu’elle veut présenter, communiquer… Et, dans le cas présent, le message est fort, poignant, angoissant… L’œuvre devient alors complexe, loin de toute idée de facilité… Reverdy s’était déjà exprimé ailleurs, de façon encore plus directe, l’année précédente : « Une œuvre d’art ne peut se contenter d’être une représentation ; elle doit être une présentation. On présente un enfant qui naît, il ne représente rien. »[6] Même dans l’art du portrait qui, aux époques classique et romantique visait à pérenniser l’image d’une personne, les œuvres de ce genre qui nous sont restées ne le sont pas du fait de leur ressemblance avec leur modèle – dont nous ne pouvons d’ailleurs plus juger – mais parce qu’elles présentent quelque chose qui va au-delà de la simple représentation d’un individu. Par exemple, le Portrait de monsieur Bertin, 1832, d’Ingres n’a rien à voir avec une photographie d’identité telle qu’un moderne Photomaton pourrait nous en fournir une, même si, en son temps, beaucoup d’observateurs ont vraisemblablement dû s’arrêter à ce premier niveau de lecture. Pourtant, au-delà de la probable ressemblance physique ce portrait dégage une atmosphère de bonhomie, d’intelligence, d’aisance, d’assurance sans arrogance, d’empathie… Ingres ne représente pas seulement Monsieur Bertin, dont nous n’avons que faire aujourd’hui, mais il nous présente ce qu’est la bourgeoisie aisée de la première moitié du XIXe siècle… Il n’est pas étonnant que Picasso, dans son Portrait de Gertrude Stein, 1905-1906, et bien d’autres après s’en soient inspirés… En revanche, les brocantes et les salles de ventes regorgent de portraits de la même époque dont l’intérêt est nul, justement parce que l’artiste s’est contenté de représenter, parfois même avec talent, son sujet. Quand on passe à l’art non figuratif – voire conceptuel – les critiques deviennent acerbes. Que de fois ai-je entendu dire, et non seulement par des imbéciles, des incultes ou des personnes sans éducation : mais qu’est-ce que ça représente ? ou mon fils de quatre ans fait la même chose à l’école maternelle… Il est vrai que pour qui regarde Avec l’arc noir, 1912, de Kandinsky avec le seul souci d’y voir une représentation de quelque chose, la déception sera grande : peut-être deux bonshommes qui se font face, l’un dominant l’autre, et un oiseau stylisé qui passe… De ce point de vue, l’œuvre serait un raté, ce dont d’aucuns continuent encore à être convaincus. Et pourtant, le peintre nous livre, nous présente un univers simultanément harmonieux et dynamique, paisible et agressif, rien de moins que l’expression de l’éternel conflit entre l’esprit et la matière. Et, ce, à la veille de la déflagration de la Première Guerre mondiale. Reverdy formule ici, dans un langage qui est le sien, les notions saussuriennes – reprises notamment par Barthes – de signifiant, de signifié et de sens. Dans le cas de l’imitation ou de la représentation, le signifié se confond avec le signifiant. On se situe alors dans le domaine du bavardage stérile, dénué de sens. Or l’art est un langage. Il doit donc être porteur de sens, et, par conséquent, les signifiants doivent renvoyer à des signifiés qui les dépassent. On attend d’un poème un sens qui va au-delà de celui des mots qui le composent et de sa structure syntaxique. Il en est de même d’une œuvre plastique… Mais ceci, trop peu de personnes sont prêtes à l’admettre, même cent ans après le paragraphe de Reverdy… Il y a du danger à s’imiter soi-même. Il est de bon ton d’idolâtrer ou de dénigrer les productions de Jeff Koons… Partisans et opposants s’affrontent. Les premiers traitent les seconds de réactionnaires demeurés ; les seconds considèrent les premiers comme des imposteurs. La vérité – si tant est qu’il y en a une – est peut-être ailleurs. La rétrospective que le Centre Pompidou consacra à l’artiste, en 2014-2015, nous donnait des pistes pour mieux cerner le débat. Les premières salles mettaient en évidence un créateur inventif qui relisait ses aînés, et plus particulièrement les Nouveaux Réalistes des années 1960, dans une version plus clean, aseptisée, distanciée, quelque peu ironique et critique vis-à-vis du consumérisme ambiant. En progressant au fil des espaces d’exposition, organisés en ordre chronologique, on découvrait progressivement que Koons, ayant découvert une recette, ne faisait plus que la décliner ad nauseam. La mise en évidence de ce tarissement de l’inspiration avait quelque chose de pathétique… Est-il réel ou bien résulte-t-il de la pression exercée par le marché pour lui voir fournir des pièces conformes à l’image qu’il s’est créée et aux attentes d’acheteurs fortunés rivalisant pour posséder des œuvres de plus en plus spectaculaires mais immédiatement reconnaissables et attribuables à l’artiste dès le premier coup d’œil ? Question, pour les acquéreurs, de prestige et signe extérieur de richesse, de bon goût branché… Koons étant un garçon intelligent, devenu homme d’affaires efficace, je pense que c’est la seconde hypothèse qui prévaut. Il ne serait pas le seul à avoir succombé aux sirènes du marché. On pourrait citer, notamment, Giorgio de Chirico qui, dans les années 1940, s’est remis à copier des peintures de sa période métaphysique des années 1911-1917, alors très demandées par le marché, les musées et les collectionneurs. Avant et après lui, beaucoup d’artistes ayant trouvé le truc, le succès avec une formule magique, ont stoppé net toute velléité d’évolution pour cultiver le filon rentable qu’ils avaient découvert. Ils sont nombreux. Beaucoup de noms viennent spontanément à l’esprit, mais il serait trop cruel de les nommer, d’autant plus que certains d’entre eux ont eu une production novatrice avant de sombrer dans ce que l’on ne peut que désigner sous le terme d’auto-plagiat. Il faut une certaine dose de courage et d’abnégation pour arriver à échapper à ces pressions frustrantes et stérilisantes, surtout si elles apportent un évident confort matériel. Erwan Ballan, parmi les jeunes créateurs contemporains, est de ceux-ci. Il a fait sien le propos d’Emerson : « Vous ne pourrez jamais grandir à moins d’essayer d’accomplir quelque chose au-delà de ce que vous maîtrisez déjà. »[7] Ayant remporté un succès certain avec des œuvres matiéristes, réalisées en silicones pressés par des plaques de verre, il s’est trouvé dans une situation où la demande de telles œuvres le forçait à travailler dans une technique et un mode d’expression dont il avait le sentiment d’avoir fait le tour. Très courageusement, il a décidé de franchir le pas et d’abandonner cette situation confortable, une sorte de rente de situation, pour poursuivre ses recherches et ses travaux dans un registre tout autre, autour du dessin, dans la descendance du graphisme de la Renaissance allemande, revisitée à l’aune des préoccupations du début de ce XXIe siècle. Ce faisant, il a perdu la plupart de ses afficionados, de ses marchands et de ses collectionneurs… Très peu nombreux sont ceux qui l’ont compris et continuent à le suivre dans cette nouvelle étape, aussi nécessaire qu’indispensable à l’épanouissement de son génie plastique. Sans tomber dans le mythe de l’artiste maudit, il est clair que la facilité n’est pas un bon moteur pour la créativité, même chez des artistes naturellement doués, comme l’était Picasso.[8] On le voit, une fois encore, Reverdy développe une vision qui va bien au-delà d’un XXe siècle balbutiant, sortant des convulsions d’une boucherie aussi cruelle qu’insensée… La durée d’intérêt d’une œuvre est peut-être en Reverdy aborde ici la question de la polysémie de l’œuvre d’art : plus elle est riche de potentialités de sens, plus elle présente d’intérêt, à condition, toutefois, de rester compréhensible… Cette indétermination peut résulter d’une démarche volontaire du créateur et même en être une condition sine qua non, comme le souligne Picasso : « Si l’on sait exactement ce qu’on va faire, à quoi bon le faire ? »[9] Elle est aussi intimement liée au fait qu’une œuvre d’art n’existe pas dans l’absolu mais uniquement dans et sous le regard de ses spectateurs. Picasso, encore : « Un tableau ne vit que par celui qui le regarde »[10] Autant de regardeurs, autant de lectures potentielles. Et c’est ici que le bât blesse. Comme du temps de Reverdy, nous sommes submergés, aujourd’hui, de prétendues œuvres d’art qui ne suscitent, chez l’observateur, aucune lecture autre que celle que l’artiste a voulu y mettre, en supposant qu’il ait voulu exprimer quelque chose. Allez parcourir les allées de certains salons annuels, dont quelques-uns se targuent, à juste titre, d’un passé glorieux, et cherchez la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure qui vous dit autre chose que des banalités… Il est bien probable que vous reviendrez bredouille, écœuré par l’entassement de marines, de paysages, de natures mortes aussi insipides que vides de sens, même si quelques réalisations font montre d’un savoir-faire et d’une maîtrise techniques indéniables… Le parallèle avec la poésie est patent. Ce n’est pas parce que l’on écrit un français syntaxiquement correct que l’on est poète. Que de milliers de vers de mirliton écrits par des rimailleurs empêtrés dans une fastidieuse versification qui n’arriveront jamais à la fulgurance de ces deux simples lignes de Racine : À l’opposé, quelques plasticiens de notre temps nous livrent des œuvres tellement réfléchies et grosses de sens latents – mais inexprimés – qu’elles en deviennent incompréhensibles, sauf à prendre connaissance d’une longue notice explicative. Cet excès de rationalité mène aussi à une impasse. La création plastique n’est pas un exercice de logique ni de mathématiques. Picasso, toujours lui, ne disait-il pas : « L’art est un mensonge qui nous permet d’approcher la vérité »[12] En 1918, Reverdy nous proposait sa clé de la compréhension des artefacts plastiques : « L’image est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. »[13] Sont donc incompréhensibles les œuvres qui ne résultent pas de cette friction, de cette confrontation de réalités, tangibles ou non. À méditer encore de nos jours… Ce que le public ne veut pas comprendre c’est qu’on Les longues files d’attente pour visiter les rétrospectives d’artistes consacrés et morts depuis longtemps, devant le Grand Palais ou ailleurs, témoignent de l’intérêt de franges significatives de la population pour les arts plastiques. En revanche, les galeries délaissées par les visiteurs mettent en évidence, de façon criante, le peu d’attirance, de ce même public, pour l’art et les artistes vivants. Pourtant, pour visiter les secondes, pas besoin de faire la queue ni de débourser un centime. Et, avec un peu de chance, le samedi, le visiteur pourra saisir l’opportunité de rencontrer le plasticien, de lui parler, de l’écouter expliquer sa démarche et son travail… Au-delà de la dimension sociale de cet état de fait – pouvoir parler de ce dont tout le monde parle –, on peut y voir la manifestation d’une forme de paresse intellectuelle ou de peur de perte de repères devant des productions qui échappent à la norme ou à ce qui est estampillé et validé par les institutions. Je ne vois pas comment justifier l’engouement du grand public pour la FIAC, alors que les mêmes galeries qui y exposent sont désertes le reste de l’année… Au XIXe siècle, les Salons officiels jouaient le rôle actuel de la FIAC en tant que chambre de validation de ce qui est digne d’être présenté, acheté et collectionné, de la normalité plastique du temps. Les visiteurs y trouvaient ce qu’ils y recherchaient et recherchaient ce qu’ils y trouvaient. Toute surprise était alors considérée comme une transgression, comme un scandale… On notera que bien peu des créateurs que l’Histoire a retenus ont été des héros reconnus de ces manifestations annuelles. Reverdy se révolte ici contre cette prééminence du bon goût, du politiquement correct, qui a vulgarisé auprès du public de son temps ce que l’on appelle aujourd’hui le cubisme de salon, version édulcorée et fade du cubisme historique dont les créateurs étaient déjà passés à autre chose. Même si, aujourd’hui, la provocation et la transgression sont devenues des ingrédients de l’académisme, de la doxa plastique contemporaine, la situation reste la même qu’il y a cent ans. Le public n’a envie de voir que ce qu’il connaît déjà et condamne d’emblée ce qui s’en écarte un tant soit peu. Picasso nous prévenait « Le goût est l’ennemi de la créativité »[14] ou Duchamp, dans une formulation voisine « Le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût »[15] Remplacez goût ou bon goût par esthétique officielle, leur équivalent contemporain, et ces propos restent cruellement d’actualité, tout comme le paragraphe de Reverdy. Quand l’élève ne comprend pas donne-t-on tort Aujourd’hui, trop souvent, quand un élève a de mauvais résultats à l’école, ses parents expliquent au professeur que c’est parce que leur chère tête blonde est un surdoué incompris. Quand un adulte ne comprend pas une œuvre d’art, c’est que le créateur est élitiste… Cioran l’avait bien compris qui écrivait : « Dès que quelqu’un me parle d’élites, je sais que je me trouve en présence d’un crétin. »[16] Il ne viendrait pas à l’esprit de cette personne – peut-être un de ces surdoués arrivé à maturité – d’imaginer que le problème vient peut-être de son côté, de son inculture, de son manque de formation, de son absence de curiosité ou de sensibilité… La bourgeoisie fortunée et cultivée, formée aux humanités, dont le déclin commençait à l’époque de Reverdy, a laissé place à des classes sociales plus nombreuses, mais moins aisées sur le plan financier, hyperspécialisées et efficaces dans des domaines de compétence de plus en plus étroits, au détriment de toute culture générale, jugée improductive et inutile. Tant qu’il en sera ainsi, le paragraphe de Reverdy demeurera d’actualité. Les solutions pour remédier à cet appauvrissement culturel généralisé existent, par exemple en introduisant l’histoire de l’art dans les cursus scolaires des enseignements primaire et secondaire. On doute cependant de la volonté de nos politiques de tous bords de développer le sens critique chez leurs administrés… Il est en effet plus confortable de gouverner des moutons abrutis que des intelligences éclairées… Mais, avec la prolifération nocive des fake news et leur diffusion rapide, il redevient urgent de redonner à chacun la capacité de faire fonctionner le discernement dont il est naturellement doté… Mais tout ceci est une autre histoire… Louis Doucet, février 2019

[1] In Self defence, 1919.

|

||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

|||||||

|

|

|||||||

|

À ne pas rater... |

|||||||

|

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

du 1er juin au 20 juillet 2019 (re)végétaliser • Marguerite Artful • Alexandra Chauchereau • Marie Denis • Zoé Dubus du 13 septembre au 26 octobre 2019 Figures libres

|

||||||

|

|

|

||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2019

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre