|

Le poil à gratter…

|

|

Le bureau des pleurs |

|||||

|

|

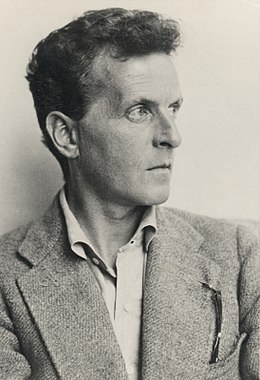

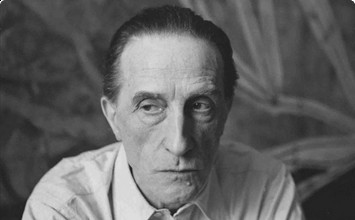

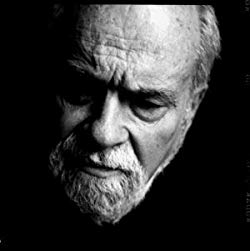

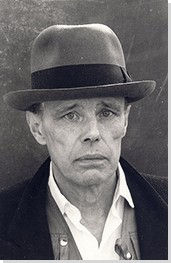

Deux fois par an, lorsque nous envoyons à des centaines de candidats non retenus pour la prochaine session de notre manifestation semestrielle la lettre leur annonçant notre décision, les désillusions sont nombreuses. La plupart restent muettes mais quelques-uns des refusés nous écrivent pour nous faire part de leur point de vue. Le plus grand nombre nous expriment leur déception et nous annoncent qu’ils retenteront l’aventure pour la session suivante. Quelques-uns, heureusement peu nombreux, très agressifs, nous insultent copieusement, nous reprochant, en général, d’être les laquais d’un marché de l’art auquel, pourtant, ils rêvent d’accéder. Par exemple, une candidate dont le dossier était organisé autour de travaux de restauration d’objets religieux nous accuse de ne présenter que « du savon, des balançoires à double godemiché et des tulipes. » On reconnaît ici la vision caricaturale que les médias donnent de la création contemporaine mais aussi, et surtout, le manque de curiosité de l’intéressée pour se forger sa propre opinion. Une autre fois, un plasticien roumain nous a harcelés en nous accusant, le plus sérieusement du monde, d’avoir retoqué le plus important artiste que la Terre a porté depuis Michel-Ange – lui en l’occurrence – et auprès de qui Picasso et Matisse ne sont que de la gnognotte… Mégalomanie digne de feu Nicolae Ceauşescu… Une autre candidate déclare avoir fait acte de candidature juste pour constater notre malhonnêteté intellectuelle qui serait, paraît-il, de notoriété publique… Bien entendu, elle s’en serait volontiers faite la complice si, par accident, nous avions accepté son dossier… Laissant de côté ces manifestations de frustrations, finalement assez compréhensibles, il existe un nombre significatif de candidats récusés qui nous demandent quelle est notre grille de sélection. Bien que celle-ci figure en bonne place sur le site de l’association, je prends cependant le temps de leur répondre individuellement pour leur rappeler que le premier de nos critères de choix, celui qui élimine plus de 90 % des dossiers, est la présence de sens. Nous cherchons des artistes qui ont quelque chose à dire et dont les œuvres arrivent à faire passer leur message. Ce message peut être de types divers, politique, social, sociétal, métaphysique, en rapport avec le rôle et le statut du créateur, ses moyens, ses contraintes, ses écartèlements… Bref, peu importe pour peu qu’il y a quelque chose à exprimer. Les critères de maîtrise technique et d’originalité ne viennent qu’en second rang et, de fait, ne sont pas très sélectifs, puisque les artistes sont, aujourd’hui, bien formés et que, depuis La Bruyère[1], on sait que l’originalité absolue n’existe pas. Après ces explications, il demeure un petit nombre de candidats qui persistent et reviennent à la charge en nous expliquant que leur travaux ont du sens et que nous ne l’avons pas perçu. Ces personnes étant, de toute évidence, sincères, nous prenons le temps de revisiter leurs dossiers pour comprendre pourquoi le rejet a été unanime dès la première lecture. Et c’est, presque toujours, parce que nous n’y avons décelé aucun sens. Pour utiliser une terminologie saussurienne, dans leurs signes, le signifiant est présent et le signifié absent, du moins pour nous… En d’autres termes, l’œuvre n’a pas trouvé preneur de notre côté. Roland Barthes pose clairement le problème : « Toute l’esthétique (mais c’est par là en détruire l’idée même) se ramène à cette question : à quelles conditions, l’œuvre, le texte, trouvent-ils preneur ? »[2] Que faut-il donc pour qu’un spectateur d’une œuvre d’art en soit aussi le preneur, pour tout ou partie ? En usant d’un langage mathématique, il faut a minima – condition, nécessaire mais non suffisante – que l’intersection des ensembles des préoccupations ou intérêts du créateur et du regardeur ne soit pas vide. Ou, dit autrement, qu’il y ait un terrain de jeu commun entre les deux protagonistes de ce face-à-face. Ou bien encore, si l’on se réfère à Wittgenstein – « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde. »[3] –, que le monde de l’artiste soit suffisamment vaste pour recouvrir une partie de celui des personnes qu’il veut intéresser. Schiller va encore plus loin en portant au pinacle l’effacement complet de l’artiste derrière son œuvre, au profit de son seul spectateur : « Lorsque nous oublions l’artiste en regardant son tableau, n’est-ce pas le plus grand éloge que nous puissions faire de l’artiste ? »[4] Plusieurs fois, des artistes sincères à qui j’expliquais ceci me rétorquaient : « Mais c’est toute ma vie, ce sont mes tripes, que je mets dans mes œuvres. » Et c’est ici que les choses peuvent devenir pathétiques et cruelles. Si la vie et le monde d’Artaud ou de Picasso peuvent nous intéresser, il n’en est pas nécessairement de même de ceux de Machin ou de Machine, peintre de bouquets de fleurs réalistes ou modeleuse de figurines vaguement inspirées par Rodin. Trop de prétendus plasticiens ne nous intéressent pas parce qu’ils n’ont rien à dire, parce que leur monde est sans intérêt ou vide. Ou bien encore leurs préoccupations sont tellement nombrilistiques qu’elles ne peuvent trouver aucune résonance chez des tiers. À monde étroit, création étriquée, pourrait-on dire… Il faut aussi se méfier de discours qui se voudraient universalistes et masqueraient la personnalité – le corps – du créateur. Duchamp, dans un propos souvent cité de façon tronquée et, partant, dévoyé de son sens originel, mettait déjà en garde : « l’art pour moi était mort, par le fait qu’au lieu d’être une entité singularisée, il serait universel, ce serait un facteur humain dans la vie des gens. Chacun serait un artiste, mais méconnu en tant qu’artiste. »[5] La tautologie, le désir de plaire à tous, l’assujettissement à la mode et à une forme de bon goût font perdre tout sens à l’œuvre. Duchamp encore : « le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût. »[6] Plus généralement, c’est la dictature de la doxa stérilisante qui mène à ces productions creuses, justement critiquées par une partie du grand public. Barthes en souligne l’arrogance insidieuse : « La Doxa n’est pas triomphaliste, elle se contente de régner : elle diffuse, elle empoisse ; c’est une dominance légale, naturelle ; c’est un nappé général épandu avec la bénédiction du Pouvoir ; c’est un Discours universel, un mode de jactance qui est déjà tapi dans le seul fait de tenir un discours. »[7] Pour exorciser ou masquer le manque de contenu de leurs productions, certains plasticiens ajoutent le mot contemporain derrière l’énoncé de leur pratique : Machin, peintre contemporain ou Tartempion, sculpteur contemporain… Nous sommes heureux de les savoir vivants mais, à vrai dire, nous nous en doutions dès lors qu’ils se manifestent. Il est probable qu’un plasticien qui se présenterait comme peintre ringard ou sculpteur passéiste aurait, à défaut de nous convaincre, la certitude de retenir notre attention. De fait, après avoir, non sans malice et un peu de sadisme, interrogé plusieurs artistes qui en faisaient usage, l’adjectif contemporain a, selon les locuteurs, deux sens très différents. Chez les contempteurs de la création ou les réactionnaires de tous poils, ce mot sert à qualifier tout ce qu’ils ne comprennent pas ou refusent de comprendre. Chez les artistes qui s’en affublent, il sert de dispense au sens que leurs œuvres devraient porter et qui leur manque cruellement : « ne cherchez pas ce que je veux dire, je fais de l’art contemporain. » Dans un cas, le mot contemporain qualifie la présence d’un signifié que l’on refuse de prendre en compte, dans l’autre l’absence de tout signifié. Mais attention, je l’ai dit, avoir quelque chose à articuler n’est qu’une condition nécessaire pour produire une œuvre porteuse de sens. Elle n’est pas suffisante : il ne suffit pas d’avoir son monde, il faut savoir le communiquer, l’exprimer. Danto le dit clairement. Une création plastique doit être à propos de quelque chose (to be about something) mais elle doit aussi incarner sa signification (to embody its meaning)[8]. Cette incarnation, cet et opus factum est, est bien souvent la pierre d’achoppement qui rend fausse l’affirmation de Beuys : « chaque homme est un artiste. »[9] Gerhard Richter la définit comme la production d’une représentation : « Le peintre voit l’apparence des choses et la représente. »[10] Et, selon Danto et bien d’autres, la représentation est un signe[11], à savoir la conjonction d’un signifiant et d’un signifié. Il ne s’agit donc pas d’une simple image. En effet, une représentation comprend, certes, une image mais elle résulte d’un geste intentionnel, d’une volonté de projeter un concept, une idée, dans la réalité. La représentation est indissociable de l’idée qui l’a fait naître. Bourdieu souligne aussi cette dualité essentielle en distinguant le modus operandi et l’opus operatum, décrivant le processus de confusion des deux qui mène à l’académisme. [12] C’est ainsi qu’un bon nombre de nos prétendus plasticiens, comme saisis d’une forme d’aphasie picturale, se retranchent dans des pratiques éculées, se muent en nuagistes pour exprimer leur gestualité paralysée, prennent l’informe pour de l’informel, adoptent l’art-brut quand ils ne savent pas dessiner, copient et plagient de façon délibérée ou inconsciente, s’arriment à des épaves du passé comme un noyé s’agrippe à sa planche de salut. Le spectateur perçoit alors une forme de bredouillement, dont Barthes écrivait : « Le bredouillement est un message deux fois manqué ! d’une part on le comprend mal, mais d’autre part, avec effort, on le comprend tout de même ; il n’est vraiment ni dans la langue ni hors d’elle : c’est un bruit de langage comparable à la suite des coups par lesquels un moteur fait entendre qu’il est mal en point ; tel est précisément le sens de la ratée, signe sonore d’un échec qui se profile dans le fonctionnement de l’objet. Le bredouillement (du moteur ou du sujet), c’est en somme une peur : j’ai peur que la marche vienne à s’arrêter. »[13] Cette peur témoigne surtout de l’absence de plaisir – ce principe qui, toujours selon Barthes, est essentiel au geste créateur – chez l’auteur de ces piètres productions mais aussi chez leur lecteur-regardeur qui s’ennuie à mourir en les observant. Si on les débarrasse de leur style d’emprunt, il ne reste plus rien, même pas cette écriture blanche[14] qui pourrait intéresser et donner du plaisir, tout juste le néant de signes sans aucun signifié… On le voit, le bureau des pleurs n’est pas près de fermer ses portes… Louis Doucet, juillet 2018

[1] Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes et qui pensent, in Les Caractères, ou les mœurs de ce siècle, 1696.

|

Subjectiles VIII

|

|||

|

|

Dans ce volume, comme dans les sept précédents, je revendique une critique subjective de créations plastiques de notre temps. Mais qu’est-ce que cela veut dire et n’y a-t-il pas, dans cette volonté un risque d’arbitraire qui pourrait dénaturer ou trahir les œuvres et la démarche de leurs auteurs ? Roland Barthes qui, dans le domaine littéraire, développait une approche similaire, nous éclaire sur ce point : « :Le rapport de la critique à l’œuvre est celui d’un sens à une forme. Le critique ne peut prétendre traduire l’œuvre, notamment en plus clair, car il n’y a rien de plus clair que l’œuvre. Ce qu’il peut c’est engendrer un certain sens en le dérivant d’une forme qui est l’œuvre. […] On entend ordinairement par critique subjective un discours laissé à l’entière discrétion d’un sujet, qui ne tient aucun compte de l’objet, et que l’on suppose (pour mieux l’accabler) réduit à l’expression anarchique et bavarde de sentiments individuels. À quoi l’on pourrait déjà répondre qu’une subjectivité systématisée, c’est-à-dire cultivée (relevant de la culture), soumise à des contraintes immenses, issues elles-mêmes des symboles de l’œuvre, a plus de chance, peut-être, d’approcher l’objet littéraire, qu’une objectivité inculte, aveugle sur elle-même et s’abritant derrière la lettre comme derrière une nature. Mais à vrai dire, ce n’est pas exactement cela dont il s’agit : la critique n’est pas la science ; ce n’est pas l’objet qu’il faut opposer au sujet, en critique, mais son prédicat. On dira d’une autre façon que le critique affronte un objet qui n’est pas l’œuvre, mais son propre langage. Quel rapport un critique peut-il avoir avec le langage ? C’est de ce côté qu’il faut chercher à définir la subjectivité du critique. »[1] Tout est dit… Les textes réunis dans ce volume résultent donc de la mise en œuvre de cette subjectivité systématisée et cultivée que j’oppose aux discours formatés que l’on subit ad nauseam, ces innombrables critiques se voulant objectives, mais qui oubliant trop souvent tout, y compris l’œuvre, se réfèrent à des modèles qui, à force d’être ressassés et resservis à toutes les sauces, ont perdu toute pertinence et toute saveur. À l’opposé, j’ai encore dans les oreilles les propos, récents, d’un personnage qui fut la coqueluche de la critique d’art dans les années 1960 et 1970, grand faiseur – selon lui – de réputations et de carrières artistiques devant l’Éternel, se vantant d’avoir souvent écrit sur des plasticiens sans les avoir rencontrés ni même avoir vu leurs travaux. Nous sommes ici dans la subjectivité poussée à son extrême, une forme maladive de narcissisme, mais d’un Narcisse qui aurait même abandonné le plan d’eau qui lui sert de miroir. Certes, le risque de noyade est écarté, mais quel intérêt y a-t-il à lire des pages de stéréotypes dans lesquels le nom de l’artiste pourrait être remplacé par un autre sans en altérer le (peu de) sens ? Les textes qui suivent, comme ceux qui les ont précédés, sont, certes, des produits de langage, mais résultent d’un rapport presque amoureux – sensuel en tout cas – entre le critique et les œuvres, à la façon dont Barthes – encore lui ! – l’écrivait : « :Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. »[2] Ce qui est donc donné à lire, ce sont les effets de ces frottements de peau à peau entre deux subjectivités : celle du créateur et celle de votre serviteur… Louis Doucet, août 2018 |

||||

|

Quelques acquisitions récentes |

|||||

|

|

|||||

|

À ne pas rater... |

|||||

|

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

du 10 novembre au 22 décembre 2018 La photographie et ses dérives

|

||||

|

|

|

||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2018

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre