|

Le poil à gratter…

|

|

Maëlle Labussière |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

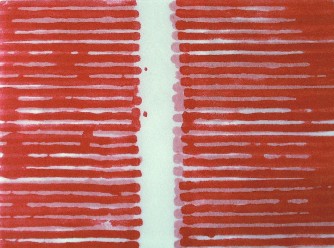

Maëlle Labussière peint et dessine des bandes et des lignes colorées. Elle n’est pas la première ni probablement la dernière à poser des couleurs pures sur la toile… Tout pourrait être exprimé par cette formulation lapidaire… Mais il y a encore, cependant, tant à dire… Par exemple – Dans ses toiles à bandes colorées, Maëlle Labussière ouvre complètement le champ pictural pour faire de la couleur la seule composante structurante de la composition, son contenu unique, sa source d’énergie exclusive. Elle dépasse et transcende l’éternelle opposition dialectique entre forme et fond éliminant simultanément le signe, le symbole géométrique qui reste prégnant chez Mondrian, et les limites géométriques du subjectile, dont Aurelie Nemours et ses épigones, par exemple, restent totalement tributaires. Dans une approche de musicienne,[1] elle orchestre des partitions visuelles dans lesquelles les règles de l’harmonie sont transposées en recourant à des plages colorées. Le chromatisme y retrouve son sens littéral et originel. L’écriture est aussi mélodique : une sorte de Klangfarbenmelodie, initiée par Berlioz et reprise par Schönberg et les compositeurs de la seconde École de Vienne. Il s’agit ici d’une forme de mélodie infinie[2] traduite en effets visuels, une sorte de fil de vision inhérente à l’œuvre, qui la traverse de part en part, auquel le spectateur peut intégrer sa propre vision. Il y aussi des parentés évidentes avec la forme cyclique chère à César Franck et théorisée par Vincent d’Indy. Ce cyclisme intégral[3] se traduit picturalement sous la forme de compositions murales de grandes dimensions qui, dans ses productions les plus récentes, peuvent se muer en véritables installations. Pour autant, ses travaux ne surgissent pas ex nihilo. Les leçons du all-over américain et de la « peur du vide »[4] des muralistes mexicains sont notoires, mais ses peintures s’inscrivent avant tout dans une tradition européenne qui passe par Kandinsky et Klee et, encore plus spécifiquement française, par l’intercession de Braque et de Matisse et, plus près de nous, du Belge installé en France Luc Peire et du Franco-allemand Jean Leppien. S’étant définitivement affranchie de toute velléité illusionniste et de la troisième dimension, Maëlle Labussière développe une authentique dévotion à la couleur, dont elle sublime les capacités énergisantes en dehors de toute forme. Ses racines sont à rechercher du côté des Delaunay, de Léger et des peintres musicalistes rassemblés autour d’Henry Valensi. Mais elle va plus loin en se dégageant de toute contrainte figurative, penchant du côté de Malevitch et, dans une moindre mesure, du dernier Mondrian. Elle vise ainsi à une glorification de la couleur pure, de la couleur pour la couleur… C’est au prix de cette ascèse qu’elle atteint une forme d’atemporalité, d’éternité sacrée, détachée de toutes les contingences du monde réel. Elle est abstraite, au sens le plus absolu de ce mot, et d’un optimisme incoercible qui sublime les aléas et les drames de nos misérables existences. Ou encore – Dans certaines de ses œuvres sur papier, Maëlle Labussière joue sur les superpositions de feuilles translucides – on parle de papier pelure, étymologiquement dérivé du mot peau – qui révèlent, par transparence, un réseau de lignes, souvent rouges, allusion aux muscles, aux tendons, au sang et aux veines. Son livre, présenté, en 2011 au musée du Louvre, dans une mémorable exposition consacrée au papier,[5] est une des manifestations les plus abouties de cette famille de travaux. Quand elle travaille sur du papier opaque, des grilles linéaires superposées donnent une profondeur illusoire – et non illusionniste – au plan de la composition. Plus qu’à une chimérique aspiration à un rendu perspectif, on pense à des notions de registration, de tessiture, à des enregistrements sismographiques, à la traduction d’impulsions nerveuses restituées par un très sensible et incontrôlable électroencéphalographe qui essaierait de matérialiser les pulsions créatrices de l’artiste. Successions de tensions et de brefs relâchements, la structure émerge de ce que l’on devine être un véritable corps-à-corps de l’artiste avec son support, une bataille contre ses propres nerfs, une volonté de laisser les affects au vestiaire de l’atelier pour ne garder que des influx et des pulsions rigoureusement canalisés par une main astreinte à des contraintes volontairement imposées. Le flux linéaire se fait alors plage infinie. L’œuvre, délibérément dépersonnalisée, se mue en reflet de son propre processus de création. La dialectique n’est plus celle, historique, du sujet et du fond, mais celle de la forme et de son mode d’émergence. Ou, plus profondément, de la forme et de l’énergie qui lui donne vie… L’opposition des lignes ou des bandes verticales et horizontales conjugue dynamique et stabilité, mais aussi les deux principes masculin et féminin, selon la symbolique traditionnelle associée à ces deux directions. Cependant, il n’y a, chez Maëlle Labussière, aucune volonté rhétorique ni théorique. Dès 1998, elle écrivait : « Aborder simplement la surface du tableau, laisser place au hasard, à l’inexactitude, au senti, ne pas tout contrôler, ouvrir l’espace, me laisser porter par la peinture. Aller vers une évidence du faire, chaque couleur confirme une action, la composition est inattendue. » La grille résultante se transforme en redoutable et efficace piège pour le regard. Un piège sensuel, dont Lacan nous a montré qu’il avait pour objet d’appeler le sujet vers le saisissement d’un objet impossible.[6] Il y a aussi un peu d’incitation au voyeurisme, dans ces œuvres, dans la mesure où le spectateur-voyeur est invité à observer l’interaction entre l’artiste et le protocole d’émergence de son œuvre. Et aussi – Dans les toiles de Maëlle Labussière, la structure est toujours très linéaire, charpentée par les traces laissées par ses outils. Chaque geste, en résistance permanente avec le précédant et le suivant, se fond dans un mouvement – un projet, pourrait-on dire – plus général, de grande amplitude, qui assure la cohérence de l’ensemble. Ceci n’exclut pas des détournements de cette architecture sous-jacente par le biais d’accidents de surface, de coulures ou de griffures qui contredisent, sans cependant l’ébranler, l’économie globale de la composition. La toile qui en résulte est donc le fruit de cette tension dialectique entre préconception et accident, entre l’idée et sa matérialisation. Les œuvres de Maëlle Labussière racontent une histoire, l’histoire de leur conception et de leur réalisation. Le propos de l’artiste est, avant tout, un discours sur la peinture et sur ses limites, le tableau devenant le miroir réfléchissant des certitudes et des doutes de son auteur. Une véritable métaphore de la condition du créateur. Ceci n’empêche pas la multiplication des interprétations potentielles, étrangères à la genèse de la toile. Par exemple, une toile pourra jouer sur le contraste d’une couleur de fond qui évoque la chair ou la peau et des coulures blanches dont la lecture est laissée à la libre interprétation du spectateur : griffures, scarifications, traînées séminales… Larmes ? Un des aspects fascinants des toiles de Maëlle Labussière réside donc dans le paradoxe entre l’opposition d’un procédé simple, quasi minimaliste, et son résultat luxuriant, débordant d’énergie, attirant le regardeur pour l’entraîner dans une spirale absorbante. On peut y lire, comme le remarquait Cédric Loire, en 2003, « la mémoire de son exécution : aller-retour incessants, ruptures, reprises, abandons, recouvrements… »[7] La démarche de l’artiste s’appuie ainsi sur une volonté de distanciation pour échapper aux épanchements excessifs de la peinture gestuelle qui fleurit ad nauseam depuis les années 1950. Si le geste reste premier, il est solidement encadré dans un cadre protocolaire pour le protéger d’épanchements lyriques que l’artiste juge indécents. Ce ne sont que les imprévus dans la réalisation qui vont affranchir la composition résultante de la froideur impersonnelle de certaines compositions géométriques purement conceptuelles ou cérébrales. Maëlle Labussière s’exprime sur sa démarche en ces termes : « Je continue ma route avec cette idée simple de la trace de l’outil. Que faire avec un outil, un support et une matière ? J’ai pris le parti du balisage de la surface par répétition, superpositions, croisements, pliages. Je cherche et surtout je prends du plaisir : je m’amuse. J’essaie de faire, avec les outils qui sont à ma disposition, des peintures qui ont quelque chose de l’ordre de la vie, qui existent par elles-mêmes, qui ont une présence, une présence physique et visuelle. Quand je travaille, ce qui m’intéresse aussi c’est l’apparition. Je pense à un jeu de construction : les choses se montent petit à petit, directement sans projet défini au départ. Il ne s’agit pas de l’exécution d’une idée préconçue. Je joue avec les couleurs : l’une appelle l’autre. Je ne pense pas à la symbolique de la couleur. Tout cela se fait hors de moi, c’est instinctif. Je ne cherche à rien justifier. Je n’ai pas de discours mais je prends position en refusant le pathos de l’artiste qui m’ennuie, en refusant de coller à tout prix au monde qui m’entoure, en me fixant des règles et, bien sûr, dans mon attitude corporelle selon ce que je fais. J’aime me risquer, tenter, chercher, rater et être surprise dans le travail. Bien que mes moyens soient restreints, je ne me lasse pas et parviens à renouveler mes pistes dans ce petit chemin. »[8] Ce sont donc des vestiges que le spectateur est convié à regarder. Il doit revêtir la combinaison et se saisir des outils de l’archéologue pour analyser les œuvres et tenter d’en comprendre la logique sous-jacente, l’ordre des strates, le caractère fortuit ou non de tel accident, la volonté première de l’artiste et les contingences auxquelles elle a été confrontée. Et puis encore – La géométrie classique nous apprend que les parallèles sont sécantes à l’infini. Les parallèles de Maëlle Labussière, disposées en faisceaux, en quadrillages ou en treillis, n’échappent pas à cette règle. Leur infini est indubitablement en dehors du cadre du tableau, proche ou lointain… Quand ce sont des bandes, les parallèles de Maëlle Labussière peuvent faire un bout de chemin avec leurs voisines en se fondant les unes dans les autres tout en gardant leur direction, leurs caractéristiques et leur individualité propres. Elles peuvent aussi être incisives et clairement isolées de leur environnement, rappelant que l’artiste a longuement pratiqué la gravure sur métal, en noir et blanc… Qui dit lignes parallèles ne dit pas nécessairement tracés rectilignes. Les rails des chemins de fer sont, fort heureusement, parallèles mais ils suivent les caprices du paysage en y frayant leur chemin. Il en est de même des parallèles de Maëlle Labussière, qui peuvent être sinueuses, oscillantes, dociles, contrariantes, ouvrant des fenêtres de réflexion sur un univers qui serait non-euclidien… Plus complexe que ceux mis en avant par Lobatchevski ou par Riemann, probablement rétifs à toute tentative de normalisation, de modélisation ou de conceptualisation… Yves Michaud, dès 1998,[9] avait avancé l’hypothèse selon laquelle il s’agissait d’un univers urbain… Pourquoi pas ? Même si j’en doute quelque peu… Ce qui importe, c’est que les œuvres de Maëlle Labussière nous livrent, dans leur impressionnante matérialité, une expérience visuelle d’un monde, réel ou fictif, peu importe, revu au prisme des expériences et de la personnalité de l’artiste. Et, ceci, en dehors de tout pathos et de toute tentation formaliste. Et c’est cela qui nous passionne… Louis Doucet, février 2016

[1] Maëlle a pratiqué la musique, violon et piano, pendant douze ans, ce qui ne peut pas laisser indifférent à ce mode d’expression.

|

||||||||||||||||||||||||

|

Daniel Tostivint |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

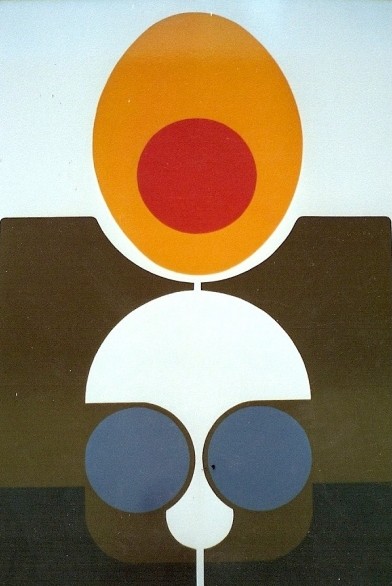

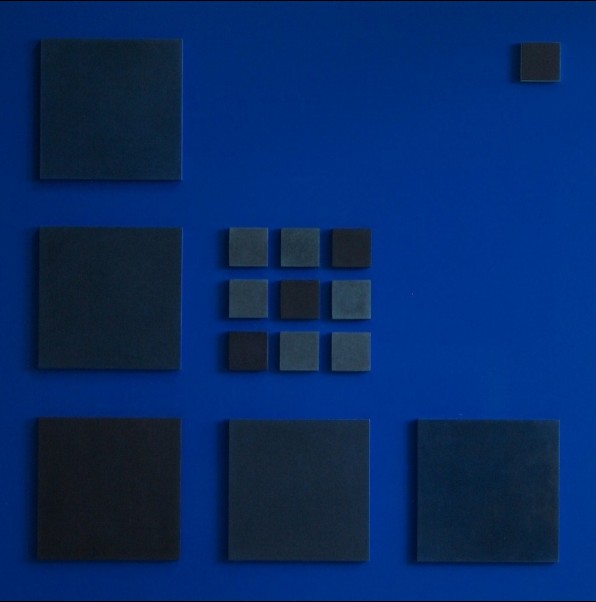

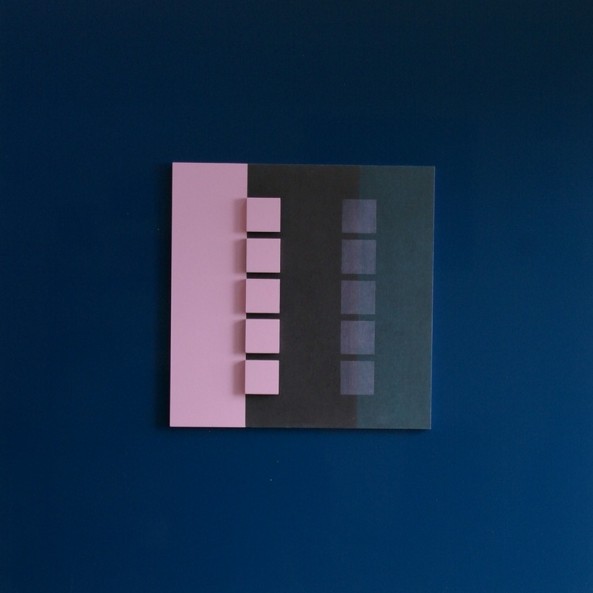

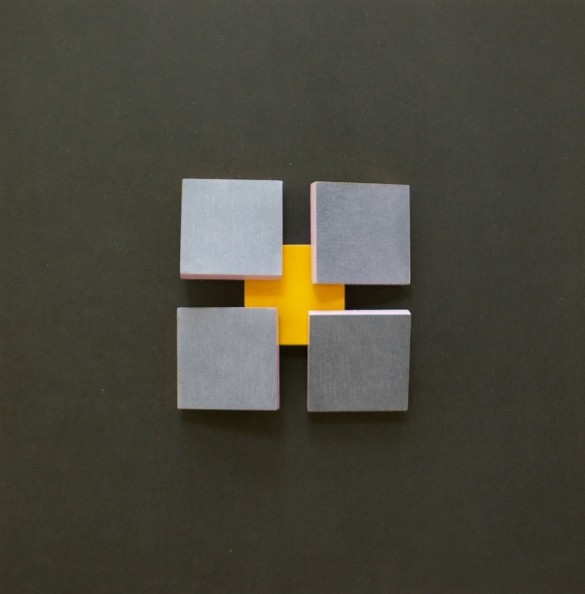

L’élève – Les racines des mots sont-elles carrées ? Daniel Tostivint est, depuis longtemps, engagé dans un long processus de simplification, d’épuration des formes. Ses premières compositions géométriques, en 1969, étaient exclusivement construites à partir de cercles et de courbes colorés. Petit à petit, les droites ont remplacé les courbes. Les carrés et les rectangles se sont substitués aux cercles. L’artiste semble désormais vouloir s’en tenir à cette forme, donnant ainsi tort au vieux proverbe créole antillais : « Quand on naît rond, on ne meurt pas carré. »[2] La couleur est devenue brillante, appliquée en aplats. Plus récemment, il a commencé à donner du relief à ses œuvres, de l’épaisseur à ses constructions géométriques, en collant sur leur surface de petits parallélépipèdes colorés dont les ombres portées génèrent des formes virtuelles et les couleurs créent de fascinantes interférences avec celles du fond. Quand on évoque le carré dans l’art, on ne peut éviter d’évoquer Josef Albers et ses séries Hommage au carré. Les carrés de Daniel Tostivint se situent cependant aux antipodes de la démarche du professeur du Bauhaus et du Black Mountain College. Quand la méthode d’Albers consiste à varier les couleurs de façon scientifique autour d’un modèle géométrique prédéterminé, Tostivint, lui, récuse toute démarche rationnelle, tout systématisme, toute déclinaison d’un schéma préconçu, se fiant exclusivement à son intuition. Une intuition aiguisée, cependant, par des années d’expérimentations, d’essais et d’erreurs, de tentatives réitérées jusqu’à ce que le résultat satisfasse sa volonté d’équilibre des formes et des couleurs. Là où l’aîné joue sur une perspective illusionniste, le cadet la refuse et crée une troisième dimension par superposition de panneaux ayant leur propre épaisseur. Quand les textures d’Albers, avec leur grain et leur matité, s’inscrivent dans la longue tradition de la peinture classique, celles de Tostivint, glycérophtaliques brillantes, sans matérialité tactile, dénuées de tout accident, relèvent plutôt du monde de l’industrie, de l’automobile ou de l’électroménager. Enfin, quand le répertoire de couleurs du premier reste dans le domaine de la palette traditionnelle de la peinture, celle du second s’ouvre vers tout le spectre du nuancier Pantone, n’hésitant pas à convoquer des roses shocking ou des coloris appartenant à l’univers de la confiserie. Si l’on observe avec attention l’évolution du travail de Daniel Tostivint sur la dernière décennie, on constate une lente évolution pour s’émanciper de la bidimensionnalité du support. Dans une première phase, les baguettes blanches qui encadraient ses tableaux s’intègrent à la composition, créant de petits reliefs. Vinrent ensuite des carrés ou des rectangles, dans des couleurs contrastées avec celles du fond, collées sur celui-ci. Au stade suivant, leur tranche se colore, générant des effets de réverbération chromatique et des halos lumineux qui accentuent la troisième dimension, pourtant matériellement limitée à moins d’un centimètre d’épaisseur. Les carrés rapportés prennent ensuite une légère inclinaison, comme s’il s’agissait de plaques tectoniques subissant une pression venant du centre du panneau. On peut aussi penser aux flaperons au bord des ailes d’un avion. Dans l’étape ultime – du moins pour le moment – les adjonctions sont perpendiculaires au plan principal, contribuant de toute leur largeur à la profondeur de la composition. On peut imaginer que, dans une étape prochaine, ces formes rapportées vont s’échapper de leur support mural pour devenir de véritables structures tridimensionnelles autonomes : des sculptures… L’artiste endosse donc les habits du professeur dans la pièce d’Ionesco… Ses racines, de carrées, sont devenues cubiques… Et nous, élèves, devons bien en convenir, même si cette idée nous rebute au premier abord. On le voit, cette lente démarche d’appropriation de la troisième dimension se fait sans recours aux méthodes illusionnistes, que ce soit la perspective ou la théorie classique des couleurs. Daniel Tostivint s’autorise même à prendre le contrepied de la perspective chromatique qui voudrait que les plans les plus proches du spectateur soient traités dans des couleurs chaudes et les plus éloignés dans une palette de teintes froides. Ce n’est pas pour autant qu’il adopte la théorie opposée, développée par Charles Lapicque.[3] La symétrie joue un rôle important dans les constructions de Daniel Tostivint. Qu’elle soit évidente ou plus complexe, elle ne laisse aucune place à l’accident, à l’improvisation, à une quelconque forme de lyrisme superficiel. La surface, impeccablement brillante, n’apporte aucune distraction pour l’œil. Il y a évidemment de l’artisan, chez notre artiste, dans sa volonté minutieuse, quasiment maniaque, de nous livrer des surfaces parfaites dont la qualité peut faire penser à la porcelaine, à la laque chinoise ou aux carrosseries automobiles. Même s’il sait que l’approche de Daniel Tostivint est essentiellement intuitive, l’observateur voudrait cependant deviner, derrière les agencements des plans, des règles occultes qui dicteraient les rythmes, les proportions des surfaces, la répartition des couleurs, leurs positions relatives, au sein d’une même composition ou d’une pièce à l’autre dans une série d’œuvres. Il essaie de comprendre, mais ses efforts sont mis en échec au moment même où il pense avoir saisi la logique sous-jacente, le forçant à creuser un peu plus son analyse de la logique compositionnelle, jusqu’à ce qu’il en identifie les règles, souvent simples mais pas immédiatement perceptibles. Il éprouve alors une évidente satisfaction, comme le cruciverbiste venant à bout d’une grille pleine d’embûches et de fausses pistes. Louis Doucet, janvier 2016 |

||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

À ne pas rater... |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2016

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre