|

Le poil à gratter…

|

|

Maya Benkelaya

|

|

|

|

Le travail de Maya Benkelaya recourt simultanément aux pratiques du détournement et du recyclage. Elle récupère, en effet, des matériaux usagés, tombés en désuétude ou abandonnés, et les dévoie de leur fonction première pour leur donner une nouvelle vie en tant qu’œuvre d’art. Sa démarche s’inscrit ainsi dans une descendance qui trouve ses racines chez Picasso et Braque et s’est développée tout au long du XXe siècle avec, notamment, les figures de Schwitters et de Tinguely. Maya Benkelaya se distingue cependant de ses illustres prédécesseurs en ce qu’elle donne à ses productions une dimension vivante, humaine. Elle en fait des métaphores du corps ou, plus précisément, de son écorce, de sa peau. Des caractéristiques de la peau, c’est la semi-perméabilité qui retient plus particulièrement son attention. Les assemblages allusifs de Maya Benkelaya, souvent frontaux, opaques mais partiellement ajourés, respirent donc à travers une multitude de pores et frissonnent en répondant à la moindre sollicitation de leur environnement. Le latex, les cuirs, réels ou synthétiques, ont sa prédilection, mais elle n’hésite pas à utiliser d’autres matériaux, plus improbables dans ce rôle bien que souvent empruntés aux univers de la médecine, de l’orthopédie, du sport… Elle les perfore d’une multitude de trous, de pores, petits ou grands, pour les doter d’une fonction respiratoire. La sensualité y est à fleur de peau, incitant le spectateur-voyeur au toucher — acte ô combien transgressif dans le monde codifié de la monstration des œuvres d’art — pour tenter de déterminer s’il s’agit de l’endroit ou de l’envers d’une écorce cutanée, d’une couenne, d’un cuir brut ou tanné, d’un (épi)derme, d’un tégument… Car les enveloppes de Maya Benkelaya, telles des mues, ont été désertées par leurs occupants, laissant le regardeur avec ses propres interrogations sur la nature exacte des monstres qui les habitaient. À lui de les revêtir, du moins mentalement, pour se mettre dans la peau de l’autre, de la probable victime d’un bourreau auquel il est invité à s’identifier… Louis Doucet, décembre 2014 |

|

Mona Luison |

|

|

|

« Chacun est enfermé dans sa conscience comme dans sa peau. » Derrière le pseudonyme Mona Luison se cache une jeune artiste brestoise qui pratique ce qu’elle appelle l’upcycling, néologisme qui porte en lui les notions de recyclage et de progression dans une hiérarchie des valeurs[2]. Elle met en œuvre des techniques artisanales ancestrales sur des matériaux issus de notre environnement quotidien : peluches, vêtements usagés, capsules de café, bouteilles d’eau, boîtes de conserve, fragments de cartes postales ou de photographies... Elle ravaude, rapièce, rafistole, raccommode, découpe, tisse, coud, reprise… Toutes techniques pratiquées par nos grands-mères et qui tendent à disparaître dans notre civilisation qui cultive l’obsolescence programmée[3] comme vecteur d’une croissance économique fallacieusement motivée par le mythe d’une prétendue course à l’amélioration des conditions de vie. Les réalisations de Mona Luison ne sont cependant pas anodines. Elles s’affranchissent d’emblée de l’univers des arts ménagers et des travaux d’aiguille. Un parallèle avec les œuvres de l’anarcho-libertaire pataphysicien Enrico Baj, notamment avec ses Généraux grotesques, en costumes d’apparat réalisés de bric et de broc, bardés de décorations dérisoires, pourrait s’imposer. Il n’en est rien. Le propos de notre artiste est de l’ordre de l’intime, du personnel. Il n’est pas directement protestataire ni libertaire. Il refuse les ficelles immédiatement efficaces du recours au ridicule et à l’ostentatoire. Ce ne sont pas des vêtements, ni des survêtements que Mona Luison nous propose, mais des substituts à l’épiderme de leur porteur, des sur-peaux. Son discours est avant tout personnel, à partager entre deux intimités, celle de la créatrice et celle du porteur de ses artéfacts. Le tiers spectateur n’est toléré que par l’effet d’une sorte d’effraction voyeuriste dans une relation à laquelle il n’est pas convié et où il n’est pas partie prenante. Au risque de paraphraser Rivarol — « La parole est le vêtement de la pensée, et l’explication en est l’armure. »[4] —, on peut affirmer sans risque que les constructions de Mona Luison transcendent le statut de vêtements pour s’imposer comme des armures sursignifiantes, comme des exosquelettes de la pensée. Les sur-peaux surchargées de signes, innervées de sens, de Mona Luison nous racontent des histoires, celles de l’artiste, les nôtres ou celles des autres… La banalité et l’hétéroclicité de leurs composants sont des métaphores de celles de notre monde, envahi d’objets, de signes et de sens, que nul ne peut prétendre capter — et encore moins comprendre — dans leur intégralité. Dans ses sculptures à porter de la série Topicality, Mona Luison associe notre anatomie aux catastrophes naturelles, aux conflits et aux guerres, à ces flux d’information qui nous assaillent, sans qu’il soit possible de statuer sur leur véracité ou sur leur pertinence. Après les effets dévastateurs du tsunami de 2011, la série Space Explorer fait office de contrepoids pour donner une vision plus ludique et légère du monde en retraçant les grandes étapes de la conquête spatiale, revisitée par d’improbables cosmonautes hybrides. Elle nous propose là un exutoire, une issue de secours, une façon de nous évader, en regardant de nouveau le monde avec des yeux d’enfants. Les sept robes de la série My Diary, comme son nom le laisse présager, relèvent de l’intimé, interrogeant les étapes de la vie, de l’enfance à l’âge adulte. Dans un entrelacs de réalités et de fictions ces pièces constituent le terreau de l’émergence progressive de la personnalité, du je de l’artiste, du nécessaire dédoublement entre individualité et altérité. Les assemblages composites de Mona Luison constituent aussi une forme de cartographie, non pas celles d’un Tendre, à la manière des exercices futiles de Madeleine de Scudéry et de ses amies, mais plutôt d’un Âpre et d’un Aride, celle infailliblement programmée des inévitables déceptions, des inexorables dérélictions, des inéluctables déconvenues. Les médaillons clinquants ne sont, après tout, que des capsules de bouteilles de bière ; les couleurs chatoyantes n’arrivent pas à masquer le rapiéçage des tissus ; les références à l’art tribal achoppent sur la triste banalité des bouteilles en matière plastique ou des canettes écrasées, frivoles débris d’un mode de vie aussi vain qu’inutile… Et pourtant, ces éléments, réunis par un hasard inexplicable, conjurent pour construire une histoire qui peut devenir crédible à condition que l’on veuille bien y mettre un peu du sien, que l’on retrouve un soupçon de la virginité de ses riches intuitions enfantines. Les fils enchevêtrés conduisent alors la pensée d’îlot en îlot, dans un incessant va-et-vient entre l’intime et l’universel, entre le dérisoire et l’essentiel. N’en déplaise à Schopenhauer, la sur-peau de ces corps, pourtant matériellement absents, s’efface pour libérer la conscience de son étroit carcan. Les tissus utilisés par Mona Luison peuvent aussi se lire dans leur acception anatomique et biologique. Pour s’en convaincre, il suffit de revenir à un temps ou médecine, alchimie, arcanes et lames du tarot étaient inextricablement imbriquées. Les étoffes sont simultanément peau, chair, sang, humeurs, muscles et éléments d’une anatomie profuse et onirique qui ne répond à aucune des contingences préprogrammées par un quelconque ADN. Ce sont des lambeaux d’existences non datables, appartenant simultanément à un temps depuis longtemps révolu et à une actualité à la dérangeante prégnance. Ils incarnent une condition humaine déchirée, maladroitement rabibochée, fragile mais indéfiniment résistante. Ils matérialisent ce que l’artiste nomme « expiration d’un silence organique », un silence en forme de témoignage d’une interminable agonie se transmuant en timide résurrection. Ne serait-on pas ici proche du vertige devant le gouffre abyssal de la réflexion pascalienne[5] ? Incessant effet de balancier entre microcosme et macrocosme, entre conquête spatiale et cellules tissulaires, entre prééminence du je et universalité de la condition humaine, entre cohérence du propos et profusion hétéroclite des matériaux réquisitionnés, entre banal et sublime, entre allusion et réalité, entre passé et présent, entre être et devenir, entre unicité de l’identité biologique et intégrité du tissu social, entre résignation et désir d’action, entre espoir et désespérance… Les étranges et singulières productions de Mona Luison n’en finissent pas de nous interpeller… Louis Doucet, décembre 2014 |

|

face à |

|

|

|

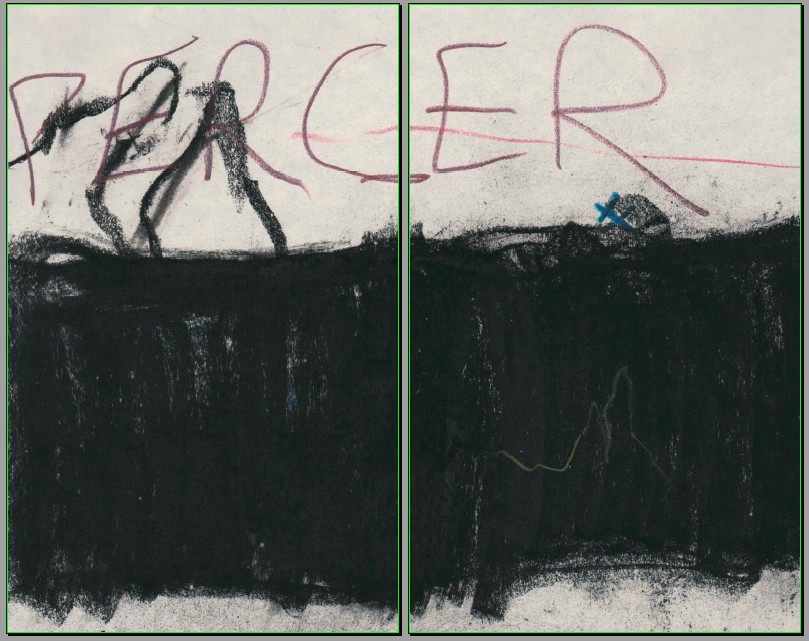

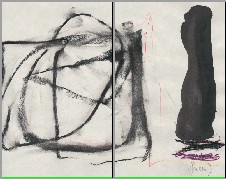

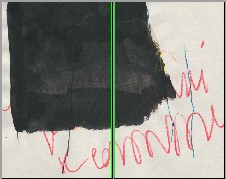

Pascal Pesez, né en 1964 à Amiens, vit et travaille dans la région de Valenciennes. Il est, depuis ses débuts artistiques, simultanément poète, peintre et acteur de ses propres performances, aucune de ces activités n’ayant de précellence sur l’autre. Félix Fénéon distinguait les rôles de l’artiste et du spectateur de ses œuvres lorsqu’il écrivait : « Réservant au peintre la tâche sévère et contrôlable de commencer les tableaux, attribuons au spectateur le rôle avantageux, commode et gentiment comique de les achever par sa méditation ou son rêve. »[1] Dans face à, construit autour d’un long poème, Pascal Pesez chamboule cette vision linéaire du processus créatif en nous embarquant, en tant qu’observateur privilégié, au cœur du processus de gestation d’une production plastique. Il se fait l’écho des interrogations de l’artiste face à la vacuité du rectangle blanc de la toile ou de la feuille de papier, mais aussi face aux incertitudes et déséquilibres profonds qui menacent l’époque contemporaine. Il nous place d’emblée au ras de la toile Il y est question de vertige et de désarroi devant l’immensité de la tâche, l’artiste se faisant l’écho du propos de Bachelard : « Face au réel, ce qu’on croit savoir clairement offusque ce qu’on devrait savoir. »[2] : large large l’aube L’artiste fait sienne la profession de foi goethéenne – « Au commencement était l’action. »[3] – mais n’ignore pas l’avertissement de Francis Bacon – le philosophe, pas le peintre – : « Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes. Si on commence avec des doutes, on finit avec des certitudes. »[4] ; ni celui de Baudelaire : « Il n’y a de long ouvrage que celui qu’on n’ose pas commencer. Il devient cauchemar. »[5] Par où commencer . Telle est donc la question lancinante à laquelle Pascal Pesez tente d’apporter des réponses qui constituent autant de points de départ d’une démarche structurée en rhizomes. je commencerai par traverser la surface Ce volume reprend le texte complet du poème précédé de trente-neuf dessins dans lesquels des fragments du substrat écrit émergent comme autant de propositions ouvertes en écho aux lignes graphiques et aux plages colorées présentes sur le papier. Un compact disc, du même titre que le livre, complète l’ensemble et ouvre un nouvel espace de perception. Cet enregistrement est le fruit d’une collaboration active avec le compositeur et musicien Esteban Fernandez. Louis Doucet, janvier 2015 |

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

|

À ne pas rater... |

|

|

|

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2015

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre