|

Le poil à gratter…

|

|

Dominique De Beir |

|

|

|

« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface. » Dominique De Beir n’a pas toujours fait des trous. Lorsque j’ai découvert son travail, en 1997, elle dessinait, sur des grandes feuilles, des paysages abstraits superposant deux trames. L’une, figurant probablement un arrière-plan, était traitée de façon subtile mais allusive, avec un minimum de traits et de couleurs. L’autre, l’avant-plan, se réduisait à de violentes coulures d’un rouge vif, dans une structure orthogonale, comme une herse ou les barreaux d’une cage. On y trouvait donc bien les deux éléments de la composition classique que sont la forme et le fond. Certains de ces dessins, accrochés près du sol, incitaient le spectateur à pénétrer dans leur espace, un espace à mesure humaine, mais dont on ne savait dire s’il était à deux ou à trois dimensions. À bien les observer, ces pièces mettaient déjà en évidence ce qui deviendra une des caractéristiques essentielles du travail de l’artiste : sa volonté de montrer une profondeur, une épaisseur, un endroit et un envers, sans recourir aux ficelles de la perspective traditionnelle, pas plus qu’aux méthodes cubisantes ou aux recettes chromatiques d’un Lapicque. Elle s’exprimait en ces termes :

Dès 1996, le Fonds régional d’art contemporain de Picardie avait présenté, à Amiens,[3] une série de travaux de Dominique De Beir sous le titre Les cyclopédies. De cette exposition, il subsiste un ouvrage du même nom, alternant des pages découpées sur du papier calque et d’autres opaques. En feuilletant ce volume, on ne peut s’empêcher de penser à la formule de Victor Hugo sur la forme, le fond et la surface, mais aussi, avec presque deux décennies de recul, d’y voir une œuvre prémonitoire des trous qui allaient s’imposer dans l’œuvre de notre artiste. ———————————— Depuis plusieurs années, Dominique de Beir perfore, frappe, griffe, épluche, retourne le papier, matériau simultanément résistant et fragile. Elle le prépare minutieusement, puis le meurtrit, essayant de le réveiller, de le révéler, pour en matérialiser l’épaisseur et faire prendre conscience de l’existence d’un arrière habituellement inaccessible. Dans son ouvrage Trou type, études de caractères, accompagné d’un texte et d’un CD de Charles Pennequin,[4] l’artiste présente des planches montrant les différents outils dont elle se sert. Elle déclare : « outils à mains, outils utilisant l’ensemble du corps, outils à pieds, outils récupérés, outils fabriqués... […] Il y a d’abord les stylets qu’on utilise pour le braille ou la couture, et toutes sortes de pointes que je colle sur des supports en bois. Ce sont des outils extrêmement archaïques et guerriers ; certains diront même sadomasochistes ! Au fil des années, leur aspect barbare s’est adouci. L’artiste Karine Bonneval m’a conçu des bottines de couleur chair, sans talon pour affirmer le déséquilibre mais à petits tubes dentelés pour gaufrer le support. J’expérimente aussi des échelles à plusieurs piques qui requièrent l’action de tout le corps. Il y a aussi certains ustensiles de cuisine et de jardinage re-fabriqués à ma manière. »[5] Les trous de Dominique De Beir sont des stigmates, aussi bien dans le sens originel de ce terme[6] que dans son acception religieuse. Ils sont appliqués sur une surface – une peau – initialement inerte que le geste de l’artiste revivifie en la faisant souffrir. À l’instar des processus d’appropriation et de transfert suscités par les représentations picturales de la Crucifixion, le spectateur est invité à éprouver lui-même la douleur du corps transpercé, à se mettre dans la position de la surface agressée, à éprouver, mentalement, la souffrance de l’épiderme perforé. Un ancien proverbe hollandais dit : « Le clou souffre autant que le trou. »[7] C’est bien de cette curieuse relation d’échange symétrique dont il s’agit ici, dans une vision qui évoque l’avant-dernière strophe de L’héautontimorouménos de Baudelaire :

Les surfaces perforées de Dominique De Beir se lisent aussi comme des pièces à conviction d’une transgression, le résultat d’un geste provocateur bravant des interdits, une forme d’iconoclastie qui détourne le papier de sa fonction essentielle : être un support plan à la surface de laquelle un message s’inscrit. Comme toute infraction aux règles établies, elle ne va pas sans prise de risque, sans un prix à acquitter. On pense à la réplique du chœur à Oreste, chez Eschyle : « Aucun mortel ne traverse intact sa vie sans payer. »[10] Notre artiste traverse la peau, métaphore de la fragilité de la vie, et nous invite à la suivre, à l’accompagner – ne serait-ce que du regard – dans cette profanation sacrilège. Comme toutes les démarches défendues – depuis la pomme d’Ève – celle-ci peut prendre une dimension initiatique, à la façon de l’épreuve de la traversée de l’eau et du feu[11] dans La Flûte enchantée de Mozart. L’enjeu n’en est pas la découverte des mystères d’Isis, mais celle d’un autre ou d’un autre soi-même. On pense aux vers de Guillevic :

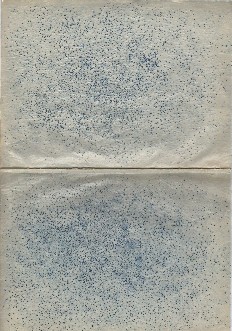

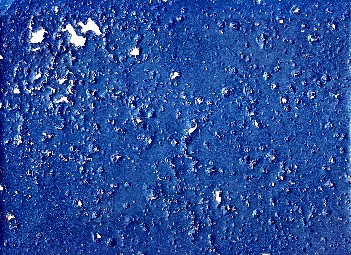

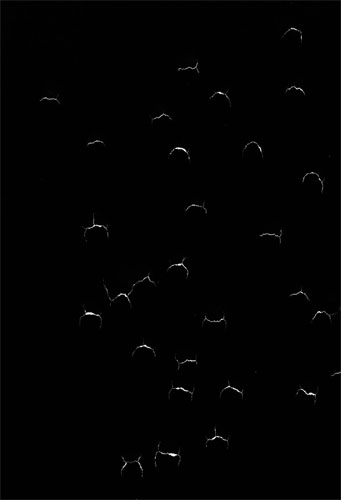

Même si le spectateur émet des réticences et refuse d’effectuer la traversée, il n’en reste pas moins que son regard est pris au piège, son œil docilement emporté là où il ne le souhaite pas. Samuel Butler rappelle à bon escient la docilité du regardeur d’une œuvre plastique : « Les peintres ne doivent pas oublier qu’en règle générale l’œil est un brave organe, sans malice, crédule, toujours prêt à ajouter foi à ce qu’on lui dit, si on le lui dit avec assez d’assurance. »[13] Et d’assurance, Dominique De Beir n’en manque pas. Avec elle, l’œil du spectateur se fait perçant, au sens figuré, mais aussi au sens propre, par une relation de type hypnotiseur-hypnotisé ou magnétiseur-magnétisé, une des formes de base du transfert psychanalytique cher à Freud et à Jung.[14] L’œil et l’acuité visuelle jouent d’ailleurs un rôle important dans la genèse des œuvres de notre artiste. Elle rappelle volontiers que l’émergence de sa pratique de la performation est concomitante à son apprentissage du braille. On ne peut alors s’empêcher, dans une nouvelle opération de transfert, l’œil perçant devenant percé, de penser aux phobies de l’énucléation et à la symbolique sexuelle de l’œil qui hantent la littérature et, plus spécifiquement, l’Histoire de l’œil, de Bataille et ses illustrations par Bellmer. Mais qu’est donc un trou ? Un trou chez Dominique De Beir ? De toute évidence, pour elle, les trous ne sont pas premiers, à l’opposé de ce que Claudel évoque pour les poèmes : « Les poèmes se font à peu près comme les canons : on prend un trou, et on met quelque chose autour. »[15] Pour notre artiste c’est le matériau qui est premier, que ce soient divers types de support, des feuilles vierges ou paraffinées, mais aussi des objets de récupération : intercalaire cristal, papier carbone, boîte en carton… Les perforations multiples, toujours contrôlées malgré la violence qui préside à leur naissance, ont pour objectif d’en révéler ou suggérer l’épaisseur, le verso, d’où surgit ou sourd une couleur autre, tendre ou agressive, du miel ou du sang… Violence et douceur, brutalité et préciosité… On pensera, selon les circonstances et notre état d’esprit du moment, à un ciel d’été étoilé, à des impacts de balles sur un mur, à l’atlas d’un continent à découvrir, à la dépouille d’un animal écorché, à des vitraux improbables, à la surface du billot d’un boucher, à des écritures inintelligibles, aux ravages d’une colonie de vers xylophages, à la bande perforée d’un orgue de Barbarie… Thoreau écrivait : « Le monde n’est pas moins beau pour n’être vu qu’à travers une fente ou le trou d’une planche. »[16] Faisant un parallèle avec le journalisme, la démarche de Dominique De Beir pourrait être qualifiée d’incitation au voyeurisme d’investigation. La grande feuille de papier Canson perforée qu’elle avait accrochée devant la fenêtre faisant face à la Chapelle du Louvre, en 2011,[17] jouait le rôle d’un très contemporain moucharabieh, cette surface semi-perméable et asymétrique qui permet de voir sans être vu. Les notions d’asymétrie et de semi-perméabilité[18] sont centrales à ces productions qui réfutent le principe de base de l’optique géométrique formulée dans la loi du retour inverse formulée par Fermat : « je vois l’œil de qui voit mon œil. » La série La Vie des animaux, de 2007, proposait une alternative à cette impossibilité en montrant des doubles feuilles intercalaires cristal perforées et ouvertes, de telle façon que les côtés qui se faisaient originellement face soient visibles frontalement. Il n’en reste pas moins que les envers initiaux deviennent des revers dont on ne perçoit l’existence que par le biais d’une résurgence de bleu aux rebords des perforations. La série Dés(altérer), de 2009, estampage et peinture acrylique sur des plaques de polystyrène ne va pas jusqu’à la perforation du support dont le verso, probablement identique au recto, reste indiscernable. En revanche, des entrailles du matériau, suinte, par endroit, une couleur rouge qui évoque une blessure ou des sanies offertes à la complaisance du regard du spectateur-voyeur. L’année suivante, une autre série, sans titre, présentait des feuilles dont le recto, gouaché d’un noir profond, révélait l’envers blanc à travers des déchirures réalisées par un instrument métallique acéré. En 2007, la série Face, superposant deux feuilles paraffinées superposées après avoir été trouées, mettait en abîme le processus de voyeurisme, provoquant la frustration devant un envers du décor qui s’éloigne et échappe désespérément à la perception. Certes, quelques œuvres de Dominique De Beir donnent à voir d’emblée les deux côtés de leur surface perforée. C’était le cas de son installation dans la chapelle Saint-Trémeur en Bubry, en 2007. Elle y avait placé, à la limite de la tribune, barrant presque l’entrée, non pas un jubé, car trop éloigné de l’autel, mais plutôt un claustra, une paroi peinte d’un rouge vif, sanguinolent, et percée de petits trous irréguliers, à la façon dont les vers ou les tarets attaquent le bois de vieux meubles. Quand on passait de l’autre côté, la surface se révélait blanche, légèrement veinée, mais le rouge, derrière, l’illuminait indirectement, créant une sorte de halo, comme une lumière dont la source était non localisable. La découverte de l’autre côté de la surface était donc possible, au prix d’un léger déplacement physique, mais ce qui était alors donné à voir était plutôt une autre œuvre, l’envers de l’une devenant revers de l’autre et vice-versa. L’installation au château de Kerguéhennec, en 2012, et celle exposée par la Galerie Réjane Louin à Slick Art Fair Paris, l’année suivante, avec leurs bobines et leurs dévidoirs proposaient une vision sensiblement différente. Les trous et leurs supports passaient au second plan, quelque peu distanciés par une mise en scène à caractère théâtral qui en faisait plus des objets que des sujets. Le dispositif présenté faisait penser à un atelier industriel, à une imprimerie, par exemple. La métaphore du processus de création de l’artiste au travail était limpide. Peut-être fallait-il y voir aussi un clin d’œil à Ambrose Bierce quand il écrit : « Peinture. Art de protéger les surfaces plates des intempéries et de les exposer à la critique. »[19] ———————————— Sans abandonner la production de ses œuvres trouées, Dominique De Beir a, depuis 2013, développé une nouvelle série, intitulée Macules. Ce terme a, en français, selon le Trésor de la langue française, plusieurs significations. Dans son sens premier, c’est une tache, une salissure sur une surface. Par extension, c’est une tache de couleur ou d’aspect différent par rapport à un fond. Les astronomes utilisent ce mot pour désigner les taches sombres observées à la surface du soleil, les médecins pour une marque cutanée en forme d’aréole, les zoologues pour les motifs sur le pelage de certains animaux et les imprimeurs pour des traces d’encre sur une feuille imprimée. Dans tous les cas, il est bien question de deux plans : un fond, considéré comme normal ou ordinaire et une manifestation superficielle anormale ou pathologique. On en revient donc à l’éternelle question du fond et de la forme, fût-elle non souhaitée. Les Macules de Dominique de Beir, réalisées à la paraffine et au crayon à bille sur papier n’échappent pas à cette problématique, mais la complexifient quelque peu. Le recours à la paraffine crée en effet une auréole – au sens strict, une aréole – translucide autour des motifs dessinés, laquelle laisse deviner un autre plan, un derrière qui ne se révèle que partiellement mais dont l’existence est patente. Ces trous qui n’en sont pas, mais détiennent cependant des capacités similaires à celles des véritables perforations, deviennent donc les agents de la manifestation d’une réalité cachée, d’une épiphanie, au sens étymologique de ce mot. Et si l’on prend en compte le propos de Maritain qui déclare « L’action est une épiphanie de l’être. »[20], le spectateur est alors confronté à une vertigineuse mise en abîme de manifestations – d’épiphanies – qui impliquent, en cascade, l’artiste, son geste actif, l’œuvre qui en résulte, ses plans superposés et ce sur quoi elle est placée… Sans oublier le regardeur-voyeur qui peut intervenir à chacune des étapes du processus… Dans sa volonté de réfuter et de remettre en cause les règles de la perspective traditionnelle, Dominique De Beir nous entraîne donc dans une étourdissante spirale conceptuelle dont les enjeux dépassent largement les trois dimensions de notre univers tangible. Louis Doucet, juillet 2014

|

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

|

À ne pas rater... |

|

|

|

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2015

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre