|

Le poil à gratter…

|

|

Regards croisés |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Confronter deux artistes de la même génération, deux regards jetés sur la nature, deux façons de l’appréhender, de se l’approprier et de nous la restituer, tel est le propos de la présente exposition. La relation de l’Homme à la Nature a, depuis toujours, oscillé entre deux postures diamétralement opposées. Kant cristallise le débat quand il déclare « La nature agit, l’homme fait »[1], reprenant ainsi à son compte la traditionnelle opposition entre natura naturans et natura naturata. Traduite en termes spinozistes[2], la déclaration du maître de Königsberg revient à affirmer que la nature n’est natura naturata que par l’effet de l’homme, démiurge, natura naturans. Ailleurs, l’affirmation de Hegel, « La nature se suffit »[3], s’oppose à celle de Voltaire, « Sachez que le secret des arts est de corriger la nature »[4], Cheng Hao[5] renvoyant, par anticipation, dès le XIe siècle, tout le monde dos à dos : « Si quelque chose est dit sur la nature, alors ce n’est déjà plus la nature. » Si l’on s’en tient à ce schéma, des deux artistes qui nous intéressent ici, Christian Lefèvre se situerait du côté de la natura naturans, tandis que Max Lanci incarnerait la natura naturata. Mais l’affaire n’est peut-être pas aussi simple que cela…

La vision que Max Lanci nous donne de la nature est souvent proche de celle exprimée par Novalis : « La nature est une ville magique pétrifiée. »[7] Si le processus de pétrification est évident dans certaines de ses œuvres [illustration 1] , il s’agit, dans d’autre, d’une sorte de zoomorphisation, les végétaux prenant l’aspect d’ossements [illustration 2] ou de fragments d’animaux. Il y a donc, chez cet artiste, un incessant va-et-vient, du vivant vers l’inanimé et de l’inanimé vers le vivant, comme en témoignent encore ces briques auxquelles poussent des cheveux très humains [illustration 3] . Soumission de la nature, puis domination y alternent, renvoyant au propos de Francis Bacon : « La nature, pour être commandée, doit être obéie. »[8] Une forme de domination physique est l’enfermement, la mise en réclusion. C’est le rôle que joue, chez Max Lanci, la paraffine dans laquelle s’engluent des éléments naturels – charbon, bois, cheveux… – ou manufacturés – fragments de poupées en matière plastique, objets domestiques… – qui y demeurent définitivement et éternellement figés dans un rôle qui n’est pas le leur. Décalage, détournement, recyclage qui leur donne une seconde vie, qui la prolonge dans un statut révélant une nouvelle nature, initialement latente, cachée. C’est, en quelque sorte, une porte ouverte vers le propos d’Héraclite : « La nature aime à se cacher »[9] ou, tout du moins, un lointain écho… De quelques objets sans grand intérêt plastique peut surgir la figure d’un masque africain, d’un totem intemporel, d’une divinité plus ou moins débonnaire [illustration 4] .[10] On peut aussi y voir une volonté de conférer à des objets inanimés, devenus passifs, une dimension mythique – voire mystique – qui les réactive, les dépasse et les transfigure, comme dans un effet de résonance aux vers immortels de Lamartine : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme / qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? »…[11] Il en est de même des Effacements, qui révèlent[12], qui manifestent, en une épiphanie optique profane, des images insoupçonnées, des propositions latentes, à partir d’illustrations banales tirées de magazines. Un paysage à la Spilliaert peut donc surgir d’une page détournée d’un numéro de Télérama [illustration 5] . La natura naturata, préexistante, suscite ici une transformation, devient action même, donnant ainsi corps au propos de Jacques Maritain : « L’action est une épiphanie de l’être. »[13] La natura naturata manifeste la natura naturans… Max Lanci aime à se définir comme un artiste écologique : « Quand je dis de ma sculpture qu’elle est écologique, c’est simplement qu’elle restitue un fragment en le faisant naviguer. […] Je n’ai jamais coupé un seul arbre, je ne fais que prendre. Je recherche des fragments que je n’ai pas taillés. Pas de sacrilège : en ce sens, je suis d’un animisme forcené. Sans capture, je ramasse. C’est de l’ordre du ready-made. »[14] Et pourtant, devant ses œuvres réalisées à partir de branchages, on ne peut s’empêcher de penser aux vers de Ronsard protestant contre l’abattage des arbres de la forêt de Gastine : « Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras ; / Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas ; / Ne vois-tu pas le sang lequel dégoutte à force / Des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ? »[15] Le sang des nymphes, ce sont les épines de rosiers[16] qui perlent le long de cordelettes teintées avec de l’encre d’imprimerie [illustration 6]. Ces constructions délicates suggèrent le mouvement et le figent dans le même instant, comme le remarquait fort pertinemment Julie Leguay : « Puis s’approcher des lignes d’épines de rosiers, ailerons marins qui suggèrent aussi le mouvement. Un assemblage fragile. Une écriture aiguë comme pour préserver l’immobilité. »[17] Peut-être, finalement, tout ceci n’est-il qu’une succession d’actes de résistance et de soumission à la nature, dans une démarche de recherche ayant pour seul objectif de mieux la connaître afin de s’en approprier l’essence. On serait alors proche de la démarche revendiquée par Bachelard : « Nous comprenons la Nature en lui résistant. »[18]

La démarche de Christian Lefèvre n’est en rien finaliste. Il récuse la position aristotélicienne – « La nature ne fait rien sans objet »[20] – pour nous opposer la vision d’une nature imprévisible, incertaine dans ses tenants et ses aboutissants, aussi peu prédisposée dans ses comportements que l’est l’être humain. Cette humanisation le pousse même à poser les bases d’une psychologie de la nature, macrocosme mis en parallèle avec le microcosme humain. L’idée rousseauiste[21] de la bonté de la nature est aussi sérieusement mise à mal. Chez Christian Lefèvre, comme chez Maeterlinck – « La nature ne veut pas le bonheur »[22] – la nature peut être cruelle [illustrations 7 et 8], pleine de pièges [illustrations 9 et 10] , rongée par des moisissures, par des champignons lignivores [illustration 11] ou par les vers… Christian Lefèvre n’oppose pas le réel à sa représentation, une réalité à son image plus ou moins déformée, mais plutôt deux artefacts, l’un d’eux se comportant comme un semblant et l’autre comme un faux. C’est ainsi que, dans certaines de ses œuvres, les produits de la nature, comme le bois, sont amenés à se muer en produits manufacturés et les rebuts industriels à se substituer à des éléments naturels. De cet échange de rôles, surgit une véritable mise en scène d’une nature redéfinie ou recréée, dans laquelle le travestissement est de rigueur. Le paysage devient ainsi simultanément le support ou la trace d’un geste et la projection ou la mémoire d’une idée ou d’un état. L’instabilité est au cœur du propos de Christian Lefèvre qui, selon ses propres mots, « s’attache à montrer les sauts de l’œil, cet œil qui passe d’un objet à l’autre, cet œil vagabond qui remarque des détails aux quatre coins de son champ, qui se constitue une bibliothèque d’impressions. »[23] Si, comme l’affirme Leibniz, « La nature ne fait pas de sauts »[24], l’artiste, lui, est dans un état de déséquilibre persistant, de sauts permanents entre faux et semblant, entre idée et artefact, entre désir et accomplissement. La série des Mous, initiée à la fin de 2011, exploite des toiles de mousse récupérées dans les réserves d’un établissement industriel. Elles ont les couleurs vives traditionnellement utilisées par les cartographes ou les géographes : bleu, vert, noir, jaune… La tentation était forte de les utiliser dans ce rôle, d’autant plus que l’une d’elle, atypique dans le répertoire des atlas, est de la couleur des champs de lavande en Provence…. Ce sont donc à la représentation de paysages qu’elles sont désormais vouées. Dans les premiers Mous [illustration 12] , les toiles de mousse étaient disposées sur un objet préexistant, qu’elles ne masquaient que partiellement, révélant une réalité sous-jacente, à l’instar d’une carte géographique qui n’est que la représentation superficielle – une sorte de peau – d’une réalité plus consistante. Dans une deuxième phase, les objets ont disparu au profit de planches de bois naturel [illustration 13] ou de matériaux synthétiques [illustration 14] qui s’intègrent à la structure, l’étayent tout en donnant corps à la métaphore visuelle. Plus tard, des éléments végétaux [illustration 11] ou animaux viendront coloniser les zones laissées libres par les toiles de mousse colorées. De façon paradoxale, dans ces figurations de la nature, ce sont les éléments naturels qui semblent incongrus, à contre-emploi, comme des invités indésirables qui débarqueraient là où on ne les attend pas. Le semblant paraît faux et le faux devient semblant… Dans son exercice de (re)création de la nature, le démiurge Christian Lefèvre a donc pleinement réussi son exercice de déstabilisation, de va-et-vient, de réversibilité entre le concept de paysage et sa représentation matérielle, entre idée et artefact. Louis Doucet, juin 2013

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Soo Kyoung Lee – |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

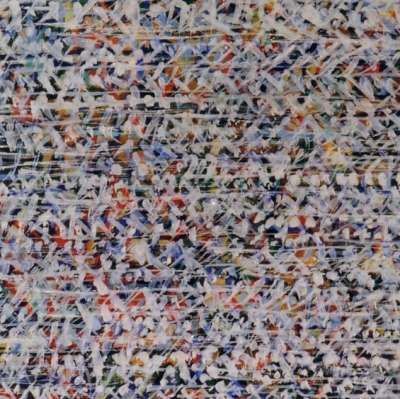

La peinture de Soo Kyoung Lee évoque irrésistiblement les deux premières strophes d’un poème de Chun-Soo Kim (1922-2004), La fleur :

La peinture de Soo ne se donne pas comme une marchandise banale. Elle se mérite. Pour qu’elle se manifeste et révèle son essence, le spectateur doit d’abord accepter de la reconnaître, dans le sens où un père reconnaît son enfant. Il doit l’admettre, la nommer, la désigner. Ce n’est qu’alors qu’elle s’ouvre et se donne. Nous sommes ici aux antipodes de l’aveuglement amoureux de la Juliette de Shakespeare :

C’est que la peinture de Soo récuse toute approche esthétique ou esthétisante et se refuse à la moindre velléité matiériste. Seuls la couleur, uniforme et intense, et le geste, impérieux, se donnent à voir d’emblée. Ils sont reçus comme une gifle inattendue. Ce n’est qu’après avoir accepté de reconnaître ces toiles comme des peintures que se manifeste une présence, celle de l’artiste et de son action, mais aussi celle de l’observateur, devenu acteur, complice, entraîné, presque à son corps défendant, dans un tourbillon vertigineux. Il s’agit donc d’un processus de manifestation d’une réalité cachée, d’une épiphanie, au sens étymologique de ce mot. Mais de quelle manifestation, de quelle épiphanie, s’agit-il ? On pense simultanément au propos de Jacques Maritain – « L’action est une épiphanie de l’être »[3] – et à celui d’Anaxagore – « Tout ce qui se manifeste est vision de l’invisible »[4] –. Les peintures de Soo tiennent des deux. Dans l’esprit des propos du philosophe présocratique, les peintures de Soo manifestent un invisible qui jaillit, comme par effraction, de l’arrière de la toile, la transperce, ouvre une brèche, une béance dans l’uniformité de la plage colorée pour déborder, dégouliner vers le spectateur, telles les entrailles d’un animal de boucherie en cours d’éviscération. Les couleurs sont violentes, comme le geste de l’artiste, mais souvent contenues par un réseau de lignes d’une autre couleur, noir ou rouge, bleu ou vert, qui retient l’épanchement coloré, un peu à la manière des côtes d’une improbable cage thoracique. L’invisible manifesté, c’est le bouillonnement intérieur de l’artiste qu’une pudeur très orientale dépersonnalise, dédramatise, distancie, dans une recherche d’universalité dépassant l’individu. C’est alors que l’on rejoint le propos de Maritain. Les peintures de Soo manifestent une action vigoureuse, souvent violente, qui rend compte de l’être le plus profond de l’artiste, pose son existence, son essence, émanation de sa conscience – symbolisée par la couleur en à-plat –, mais dans une sorte de coagulation du temps qui conduit à une forme d’intemporalité et d’apaisement. Comme le calme de la mer après la tempête... C’est l’action qui apporte la preuve de l’existence de l’être, le matérialise et le justifie. À l’opposé de la spiritualité d’un Maritain, Sartre écrivait : « Le faire est révélateur de l’être.[5] » La peinture de Soo procède aussi par révélation, par apocalypse, au sens étymologique de ce terme. Ce pouvoir révélateur, c’est sur le spectateur qu’il agit, l’obligeant à prendre parti, à se positionner par rapport aux œuvres qui lui sont données à voir. Les toiles jouent un peu le rôle d’un tableau noir mental ou, plutôt, de ce mur évoqué par Zhang Xianliang : « Par son silence, un mur peut révéler beaucoup de vérités.[6] » De son propre aveu, reprenant le propos d’Olivier Mosset, Soo peint « des tableaux qui ne sont rien d’autre que des tableaux. » C’est quand ils sont montrés, accrochés, exposés et vus, que commence leur véritable vie. Il faut cependant laisser le temps au temps : « Tempus omnia revelat.[7] » Il faut savoir s’arrêter, faire l’effort de tout oublier et avoir la patience de regarder pour avoir la révélation de quelque chose qui dépasse, qui transcende l’œuvre, un peu à la façon de l’éblouissement de Renan devant l’Acropole.[8] Il y a aussi, dans les toiles de Soo, une vertu du silence, de ce silence si cher à Lao-Tseu : « La plus grande révélation est le silence. » Le silence, il est consubstantiel à ses peintures. Elles ne sont pas bavardes, n’ont aucun message à proclamer, aucune position à défendre, aucune histoire à raconter, aucune polémique à alimenter. Elles sont… Elles ne sont que des peintures. Des peintures qui ne sont que des peintures. Mais, pour qui prend le temps de les regarder, de les pénétrer, elles deviennent révélatrices de sa propre personnalité, comme un miroir réfléchissant de son propre inconscient, de son âme… Une image et un moment figés dans le temps, à moins que ce ne soit le temps qui soit suspendu… Entre épiphanie et apocalypse, la peinture de Soo vise toujours juste, droit au cœur auquel elle transmet ses vibrations, ses résonances, à l’image de cette flèche évoquée par le poète Si-Young Lee (né en 1949) :

Louis Doucet, juillet 2013 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

À ne pas rater... |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Mythes en abîme

|

|||||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2013

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre

Commanderie des Templiers de la Villedieu

Commanderie des Templiers de la Villedieu

Maison de la Poésie

Maison de la Poésie

Galerie Le Corbusier

Galerie Le Corbusier

La ferme du Mousseau

La ferme du Mousseau

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Maison des Bonheur

Maison des Bonheur