|

Le poil à gratter…

|

|

Élissa Marchal |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

« Quand j’aurai cent dix ans, je tracerai une ligne et ce sera la vie. » Dans un des ouvrages phare de l’histoire de l’esthétique du XXe siècle, Punkt und Linie zu Fläche,[1] Kandinsky théorise et vulgarise simultanément les rôles du point et de la ligne dans leur rapport avec le plan originel[2] du tableau. Son analyse ne procède pas de l’extérieur vers l’intérieur, mais s’intéresse à l’effet de l’intérieur de l’œuvre sur la subjectivité, sur la sensibilité de l’observateur. Pour lui, le point est l’élément originel, fruit de la surface vide, l’horizontale est froide, base porteuse, silencieuse et noire, la verticale active, chaude et blanche, tandis que les obliques sont mouvantes et colorées, bleues et jaunes. La surface elle-même est lourde en dessous, légère au-dessus, distante à gauche et proche à droite.[3] Élissa Marchal ne peut ignorer ces données fondatrices de la philosophie de l’art moderne, mais elle se fait un malin plaisir de les détourner, de les subvertir. Trois séries de ses travaux récents montrent une progression dans cette démarche de remise en cause de la surface kandinskienne et de l’inéluctable affranchissement de la peinture du carcan de la bidimensionnalité : les Sédimentations, les Assemblages et les Structures. Les Sédimentations, se présentent, le plus souvent, comme des installations de barres colorées verticales, fixées au mur, peintes d’une couleur uniforme, en générale vive, sur laquelle apparaissent, dans leur partie centrale, des successions de lignes horizontales, fines, denses, colorées, empilées comme autant de couches géologiques[4]. La finesse de la barre verticale contraste avec l’horizontalité des strates, contredisant le postulat de Kandinsky sur le caractère actif de la verticale – traditionnellement considérée comme masculine – et la prétendue passivité de l’horizontale – féminine –. Le système est strictement orthogonal, mais la variété dans la longueur des barres et leur accrochage à des hauteurs différentes génèrent, en bordure des installations, des lignes courbes, sinueuses, qui confèrent une dynamique spatiale à l’ensemble.

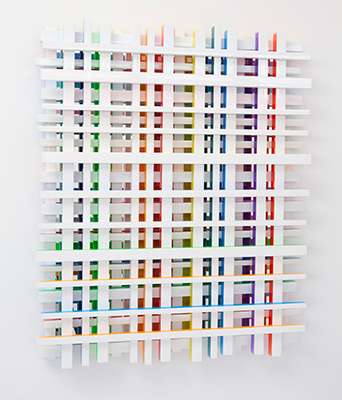

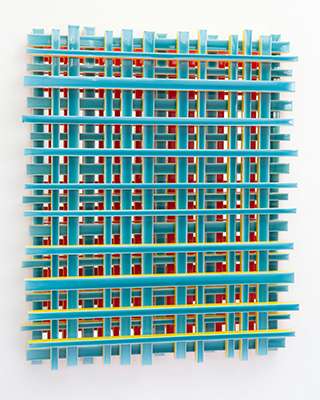

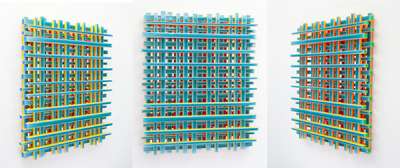

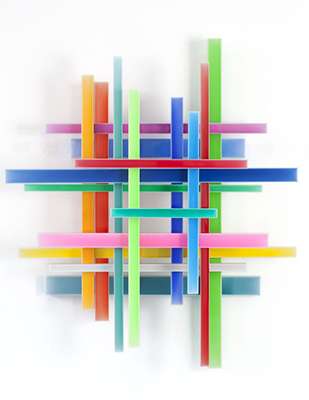

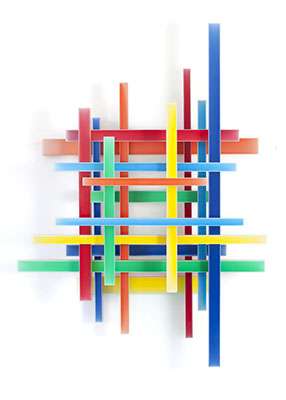

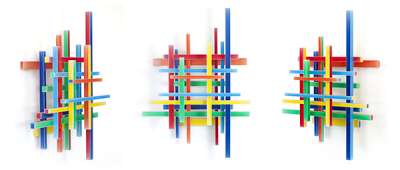

Il faut entrer dans la cuisine de l’artiste, dans le mode de réalisation de ces pièces, pour réconcilier l’apparente incohérence de son propos avec ce que l’Histoire de l’art nous a laissé. De fait, Élissa Marchal part de grandes toiles sur lesquelles elle laisse couler des filets de peinture. Ce sont eux qui, sous l’effet de la gravité, créent des lignes qui sont alors verticales. Méticuleusement, l’artiste répète son geste en nuant les couleurs dont le rendu brillant résulte de l’emploi d’un liant vinylique. Elle doit attendre que chaque ligne sèche, avant de passer à la suivante, pour s’assurer qu’elles ne se chevauchent pas. Elle découpe ensuite les toiles, les fait pivoter de 90° et les fixe sur des caissons oblongs, effilés, transformant un phénomène d’écoulement vertical actif en illusion d’une stratification passive, d’une sédimentation. Les lectures sexuelles de son propos sont potentiellement nombreuses, probablement contradictoires. Elles reflèteront plus les points de vue du spectateur que celui de l’artiste. Ce qui importe, dans ces travaux, c’est la volonté d’une neutralité affective et sensuelle vis-à-vis du matériau peinture et de ses caractéristiques. Cet effort de distanciation vise à débarrasser la peinture de tout un fatras d’idées préconçues, de principes arbitraires et de préjugés désuets. Dans certaines œuvres de cette série, Élissa Marchal est même allée jusqu’à remplacer la peinture par des fils à scoubidou colorés, alignés côte à côte, s’approchant ainsi de l’esthétique des artistes du groupe ready-made color / la couleur importée[5] dont elle partage, consciemment ou non, certains points de vue post-duchampiens sur la matérialité de la peinture. Les Sédimentations réalisent donc la transsubstantiation du matériau peinture en lignes, des lignes en surface, des surfaces en volumes. Le tout dans un geste qui se veut distanciant, dé-sensualisé, neutre, essentiellement efficace, et qui transfère sur le spectateur la responsabilité de charger les œuvres résultantes d’affectivité, de signification, de sens, de sensualité… En cela, elle rejoint bien Kandinsky qui récuse toute objectivité et exalte la subjectivité : l’œuvre n’a de sens que de son intérieur vers l’extérieur, et uniquement dans l’acte de perception par un spectateur actif. Dans sa série des Assemblages, Élissa Marchal remet verticale et horizontale sur un pied d’égalité et revient à la tradition du tableau. Les pièces s’inscrivent dans un rectangle, invitant à une lecture frontale. Très rapidement, le spectateur découvre cependant que ces tableaux n’en sont pas, qu’ils ont une profondeur, une troisième dimension. Ils sont en effet constitués par un treillis de lignes colorées, disposées dans un système inflexiblement perpendiculaire. Ces lignes sont des tasseaux de bois, laqués et vernis, qui affectent l’aspect d’une céramique vernissée. L’artiste a longuement expérimenté pour trouver un traitement de surface qui leurre l’observateur. Là encore, il s’agit de coulures, de gravité et de fluidité. Elle fait couler la peinture liquide sur une des faces du tasseau, la laisse sécher, puis la vernit, avant de procéder de la même façon, avec une autre couleur, successivement sur chacune des autres faces. Mais la surprise ne s’arrête pas là. En s’approchant de la pièce, on constate simultanément qu’elle a trois dimensions et qu’elle s’appuie sur un miroir. La structure est suffisamment dense pour que le miroir ne reflète pas l’image du spectateur ni celle de son environnement mais seulement la partie cachée, le revers des tasseaux du treillis et leurs couleurs, différentes de celles de la face présentée vers l’avant. Si l’on s’écarte un peu vers la droite ou vers la gauche, on découvre l’épaisseur de la structure et d’autres jeux de couleurs, celles des extrémités des tasseaux et celles des faces latérales. Et puis, on se rend compte que les tasseaux ne sont pas tous inscrits dans un rectangle imaginaire et qu’ils délimitent un espace aux frontières sinueuses. La plus impressionnante de ces pièces présente, quand on la regarde de face, un treillis blanc, dense, chromatiquement très minimaliste, mais révèle un chatoiement de couleurs vives dès que l’observateur s’écarte de la perpendiculaire au plan du tableau. C’est l’antithèse de ce qu’Yves Bonnefoy écrit dans un de ses plus beaux poèmes : Et la surface de l’eau n’est que lumière, Tout ceci suscite une envie de transgression, de traverser le plan du tableau pour se rendre, telle l’héroïne de Lewis Carroll, de l’autre côté du miroir et de découvrir le revers de cet univers dont la vie paraît si coruscante. Élissa Marchal a anticipé ce désir, cette pulsion, en nous proposant, tout juste à côté, une pièce qui est, en quelque sorte, le négatif de la première. La partie touchant la glace est présentée face au spectateur et le blanc est maintenant du côté du miroir, rendant aux lignes de Bonnefoy leur véritable sens. À l’opposé de la démarche d’un Pistoletto qui fait de ses surfaces réfléchissantes un moyen pour intégrer des images planes dans l’environnement qui se situe devant elles, Élissa Marchal occulte ce qui se passe devant l’œuvre et use du miroir pour révéler le dessous, l’arrière, la profondeur et l’épaisseur de ses peintures. Cette impressionnante série des Assemblages concentre tout un ensemble de réflexions, d’oppositions dialectiques et d’interrogations au cœur de l’ontologie de la peinture. Sur le trompe-l’œil, tout d’abord, en faisant de bois peint un ersatz de la céramique vernissée : solide contre fragile, flexible contre rigide, léger contre lourd… Sur la couleur : le blanc masque puis révèle la rutilance de l’arc-en-ciel ou, à l’inverse, le chatoiement des couleurs se fond dans la neutralité du blanc. Géométrique : des parallélépipèdes inscrits dans un rectangle virtuel engendrent un plan aux bordures ondulantes. Sur le rôle du spectateur face à un miroir qui ne lui renvoie pas son image spéculaire mais celle d’un derrière de la peinture. Sur le statut de la peinture : surface plane ou champ d’actions doté d’une profondeur réelle ou simulée ? On pense ici au propos de Hugo von Hofmannsthal : « Il faut cacher la profondeur. Mais où ? À la surface ! »[7] Il y est question de l’avant et de l’arrière du tableau, de son devant et de son derrière, de son haut et de son bas, de son intérieur et de son extérieur, de son ombre et de sa lumière, du volume et de la masse de sa couleur… Dans les Structures, le miroir disparaît tout comme le rectangle qui circonscrit l’œuvre. Ce ne sont plus des peintures mais des sculptures. Bien que ces pièces restent tributaires du mur, auxquelles elles sont fixées, elles affirment haut et fort leur tridimensionnalité. Le principe reste cependant le même : des tasseaux traités comme de la céramique vernissée, assemblés en couches successives en des réseaux perpendiculaires. Pas de mise en abîme par la réflexion du miroir. C’est donc au spectateur de faire l’effort de se déplacer pour découvrir l’envers de la surface apparente de l’œuvre. Très vite, d’ailleurs, cette surface perd de sa présence, au profit de visions multiples, dont les couleurs changent radicalement selon l’angle de vue et la distance du mur. On pense à la boutade d’Ad Reinhardt : « La sculpture, c’est ce contre quoi on se cogne quand on recule pour regarder une peinture. » On se demande pourquoi le mur reste nécessaire. Élissa Marchal s’est visiblement posé la question, car elle a fait des essais de Structures affranchis du mur, suspendus par un fil dans l’espace ou placés au sol. Elle a vite renoncé, car, à l’instar des Contre-Reliefs de Tatline, ces constructions ont besoin d’un écran pour la matérialisation d’une quatrième dimension, celle du temps. Les pièces projettent, en effet, une ombre sur le blanc de la paroi, ombre dont la forme se modifie au fur et à mesure du déplacement du spectateur. Abolies, donc, les notions kandinskiennes de lourdeur en dessous, de légèreté au-dessus, de distance à gauche et de proximité à droite. Le haut, le bas, le devant, le derrière, la droite et la gauche deviennent interchangeables, dans un système où les obliques ne sont que les ombres projetées – par conséquent à dominante grise ou noire –, mouvantes, et les verticales et horizontales colorées… Le temps est aussi perceptible, de façon plus subtile, dans les interférences chromatiques entre les colorations des différents tasseaux. Ces interférences génèrent des battements[8] optiques avec leurs pulsations, surtout à la frontière entre deux surfaces colorées, qu’elles soient physiquement mitoyennes ou rapprochées par le hasard du positionnement de l’observateur. Un pas de côté, en avant ou en arrière, modifie complètement l’équilibre et fait surgir de nouvelles combinaisons avec des phénomènes de résonance[9] dans les périodes transitoires, celles du déplacement du spectateur. De la ligne à la surface, de la surface au volume, du volume au mouvement… La démarche d’Élissa Marchal n’a pas fini de chambouler les cadres pré-étiquetés et sclérosants des catégories de l’art… Hokusai, dans sa sagesse orientale, réduisait sa vie à une longue ligne, probablement droite. Élissa Marchal, dans une approche apparemment sage, mais profondément iconoclaste réconcilie dessin et couleur tout en subvertissant, de l’intérieur, les fondamentaux historiques de l’art occidental. Elle a, en quelque sorte, toujours une dimension d’avance : ses lignes sont surfaces et volumes, ses plans ont une épaisseur et ses volumes flirtent avec la quatrième dimension, celle du temps. Le tout dans une stricte orthogonalité, qui se veut à la fois ascèse, en écho à Pindare : « Le bonheur ne fleurit pas pour ceux qui suivent des chemins obliques. »,[10] tout en faisant un clin d’œil du côté d’Alphonse Allais : « Les horizontales[11] se rencontrent dans tous les milieux, les parallèles jamais. » Louis Doucet, novembre 2012

[1] Du point et de la ligne à la surface, le numéro 9 des Bauhausbücher, 1926.

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Déconstruction et reconstruction

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Dans certaines des feuilles de sa série Interférences, Marine Vu superpose un dessin nerveux, énergique et schématique, réalisé à la mine de plomb sur papier, et des lettres rouges, autocollantes, formant de brefs mots en rapport ou en opposition avec le dessin sous-jacent. Les lettres sont découpées dans des bandes adhésives qui servent à marquer les colis ou les courriers avec la mention FRAGILE. Les mots qui figurent sur ses dessins ne peuvent donc être composés qu’à partir des sept lettres de cette matrice verbale, de cette forme-mère textuelle. Partons des images. Marine Vu collectionne, en vue de les réutiliser dans ses œuvres, des photographies de famille, plus rarement des images de magazines illustrés ou des poncifs archétypaux. Quand elle jette son dévolu sur une de ces images, elle n’en conserve qu’un fragment, essentiel ou anecdotique, qu’elle soumet ensuite à un travail de simplification, puis d’hybridation avec d’autres formes élémentaires. Vient ensuite un processus de distanciation qui vide le cliché de tout contenu narratif ou affectif, jusqu’au seuil de l’abstraction, pour le transmuer en un signe graphique, émotionnellement neutre, mais qui suscite l’interrogation du spectateur et des spéculations quant à son sens. On y reconnaît des fragments de corps humains mais, avec un peu d’imagination, on peut aussi y lire des lignes de clivage minérales, des failles géodésiques ou des amoncellements géologiques… Marine Vu déconstruit donc une image tirée de son histoire personnelle, laissant chaque spectateur en reconstruire une autre, à l’aune de sa propre expérience individuelle. On pense à Picasso qui déclarait : « Tout acte de création est d’abord un acte de destruction. » Derrida, exposant sa vision de la déconstruction – de l’Abbau heideggerien, – affirmait que la signification d’un texte résulte de la différence[1] entre les mots employés plutôt que de la référence aux choses qu’ils désignent. Marine Vu n’est-elle pas, dans sa démarche graphique, en parfaite syntonie avec ce propos ? Elle résume d’ailleurs sa démarche en des termes limpides : « Des incursions sous la surface de l’image, pour débusquer l’essence complexe de ce qui nous lie et nous sépare. Nous unifie. L’air de rien. Disparitions et résurgences, comme quelque chose du temps. Travail sur toile et papier questionnant l’iconographie des liens intimes, un va-et-vient entre dit et non-dit, intime et public, réel et virtuel. » Dans la série qui nous intéresse ici, les images sont toutes en rapport avec le couple et, plus précisément, avec la cérémonie du mariage[2]. Les interférences qui procèdent à la déconstruction de l’image mère traversent, transpercent, découpent, désossent, recollent, nouent et dénouent, brouillent l’image du couple, oscillant entre réalisme et abstraction, entre réalité et virtualité. Elles forment, déforment, occultent, détruisent et reconstruisent, cachent ou mettent en exergue dans un même geste. L’éphémère se fige dans une forme d’éternité. Le durable et le solide se délitent et s’échappent irrémédiablement, dans un processus d’une neutralité esthétique presque candide ou naïve, mais d’une remarquable efficience plastique. Peut-être faut-il voir dans ce patient et systématique travail de déconstruction de l’image, une relecture littérale et au premier degré d’un propos de Derrida : « La déconstruction est avant tout la réaffirmation d’un “oui” originaire. »[3] Ce “oui” pourrait être aussi celui du consentement mutuel des époux mis en scène. Passons au texte. Pour Ferdinand de Saussure, la langue est un « océan de différences »[4] . Ce constat amènera le linguiste suisse à développer la notion de signification différentielle de la langue vue en tant que système. Derrida, lui, considérant la langue comme usage, fait de la différance un concept actif qui radiographie le sens de chacun des mots qu’elle met en opposition. Selon lui, on peut épuiser toutes les différentes significations d’un texte en analysant la structure du langage dans lequel il est rédigé. Marine Vu lui fait écho en essayant d’épuiser toutes les significations potentielles contenues dans les lettres du mot FRAGILE. Cette forme-mère verbale donnera naissance, par exemple, à FAILLE, RIFF, IF, FI, REGAL, ARIA, FERIA, FILE, CAGE, RAGE, GARE, ILE, AGE, FIA, FIER, FIEL… Certains de ces mots jouent sur l’ambiguïté quant à leur langue – français ou anglais ? – tandis que d’autres, comme FAIL, sont sans appel. Ne nous trompons pas, cependant. Il y a, chez Marine Vu, bien plus que la seule excitation mentale d’un potache à la recherche d’anagrammes imparfaites. Pour que l’œuvre ait une cohérence d’ensemble, un sens dans sa globalité, l’artiste choisit soigneusement les mots collés sur les images, avec l’objectif de créer un triple écart :

C’est dans ces écarts, dans ces différances, que se niche le sens de l’œuvre, sa richesse, sa raison d’être. Ils mettent en branle, chez le regardeur, un mécanisme mémoriel, mémorial, l’une des deux caractéristiques essentielles du dessin[5] . Les écarts suscitent réflexion et appellent des images personnelles, réelles, fantasmées ou projetées, chez l’observateur, lequel doit recourir à sa mémoire. Or, si l’on en croit Maurice Pradines, « La mémoire est une reconstruction du passé par l’intelligence. »[6] Une œuvre qui développe l’intelligence chez le regardeur, voilà qui tranche singulièrement avec le prétendu art contemporain[7] dont nos médias nous bassinent les yeux et les oreilles, qui s’est fait marchandise ne provoquant que de très pavloviens réflexes conditionnels chez des spectateurs consciencieusement décérébrés par une propagande qui n’a plus rien à envier à celle des régimes totalitaires. La boucle est donc bouclée. Le double travail de déconstruction de Marine Vu, au niveau du dessin et du texte débouche, in fine, sur un travail de reconstruction mentale mettant en jeu l’intelligence du spectateur. Dans ce processus, qui ne doit rien au hasard, passé, présent et futur entrent en collision, provoquant une joyeuse déflagration, un véritable feu d’artifice dont la richesse sémantique et la pertinence plastique ne cessent de nous réjouir. Louis Doucet, novembre 2012

[1] La différance, devrait-on écrire pour se conformer à la terminologie deriddienne.

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Gilles Guias, graveur du virtuel

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Dans ses œuvres sur e-paper, Gilles Guias transpose l’art de la gravure en taille douce, technique ancestrale, dans cet univers virtuel qui caractérise le début de notre XXIe siècle. Les parentés formelles sont, en effet, nombreuses entre l’écran d’un lecteur d’e-paper et une estampe au burin ou à la pointe sèche. Tout d’abord la dialectique noir-blanc, commune aux deux techniques, dans des traits incisifs, inflexibles, distanciés par l’intermédiaire de l’outil et de la résistance du métal ou de la palette graphique. La spontanéité qui caractérise le dessin ou la lithographie est ici contenue et endiguée par l’exercice d’une technique lentement maîtrisée et par un matériau qui résiste et contrarie la fluidité naturelle du geste. Le format, ensuite, réduit, presque précieux, mis en valeur par de grandes marges en réserve, fait de ces deux types d’artefacts des objets de lente délectation, à savourer dans l’atmosphère d’un cabinet de curiosités, à l’opposé des cimaises grandiloquentes de nos musées organisateurs de spectacles. La notion d’état, enfin, renouvelée par l’e-paper. Un seul subjectile permet de visualiser, en quelques minutes, les étapes successives de la pensée et du geste de l’artiste, ce qui, pour l’antique amateur d’estampes, pouvait constituer la quête d’une vie. En 1935, Walter Benjamin, dans son essai L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, constatait la perte de l’aura de l’œuvre d’art, conséquence de l’avènement des techniques et moyens de reproduction de masse que sont l’imprimerie, la photographie et le cinéma. Soixante-dix ans plus tard, Gilles Guias recourt à des moyens de diffusion et de reproduction de masse pour redonner à l’œuvre sa vibration originelle, incitant à une communication quasi mystique, à l’instar des icônes des églises orthodoxes. La multiplication n’est plus, ici, synonyme de désincarnation et de perte d’autonomie, mais vecteur d’affirmation d’une très matérielle identité. Louis Doucet, décembre 2008 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

À ne pas rater... |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Samuel Aligand • Anne-Sophie Atek • Erwan Ballan • Pascale Baud • Élise Beaucousin • Maya Benkelaya • Ode Bertrand • Lucie Bitunjac • Elvire Bonduelle • Philippe Boutibonnes • Élodie Boutry • Claude Briand-Picard • Vincent Bullat • Benoît Carpentier • John Casey • Claude Cattelain • William Chattaway • Guillaume Constantin • Flavie Cournil • Nathalie Da Silva • Frédéric Daviau • Davmo • Dominique De Beir • Raffaella Della Olga • Diogène • Dirk Dombrowski • Marine Duboscq • Thomas Egeler • James Fancher • Jean-Louis Gerbaud • Hermann Geyer • Gilles Guias • Cristine Guinamand • Sylvie Guiot • Alexandre Hollan • Djoka Ivackovic • Marion Jannot • Marine Joatton • Daniel Johnston • Jean-Luc Juhel • Wolfram Kastner • Frank Kienberger • Maëlle Labussière • Jérémy Laffon • Max Lanci • Peter Max Lawrence • Guy Le Meaux • Christian Lefèvre • Frédérique Loutz • Dominique Lucci • Frédéric Magnan • Philippe Martinery • Ronald Mauthe • John McLaughlin • Jean-Michel Messager • Jürgen Meyer • Olivier Michel • Jean Boskja Mißler • Johannes Möstl • Franck Mouteault • Knut Navrot • Michel Nedjar • Richard Negre • Soeren Neuperti • Patrice Pantin • Manuel Parrès • Christian Paulsen • Antoine Perrot • Anna Picco • Pascale Piron • Charlotte Puertas • Michel Raba • Pierre-Alexandre Remy • Anne Marie Rognon • Frank Schwarzinger • Elmar Seifert • Nicolas Simonin • Jack Skysegel • Anne Slacik • John Christoph Dionysos Sommersberg • Pierrick Sorin • Emma Souharce • Michael Stilkey • Michel Suret-Canale • Abdelkrim Tajiouti • Alain Trez • Christèle Veaux • Cécile Wautelet • Karl Friedrich Elias Weisgärber • Gernot Wieland • Karolina Zalewska

|

|||||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2013

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre

Delphine Pouillé

Delphine Pouillé