|

Le poil à gratter…

|

|

Claude Briand-Picard

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

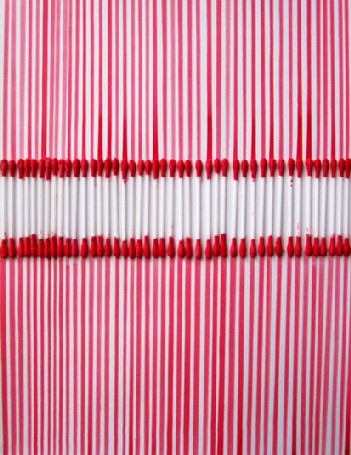

Claude Briand-Picard se comporte comme un héritier des mouvements de l’abstraction américaine et européenne des années 70, un héritier qui en aurait soldé les aspects théorisants pour ne retenir et ne développer que deux de ses composantes essentielles : la relation du corps de l’artiste et du regardeur à la peinture, et la libération de la couleur et de la forme de leurs carcans traditionnels. La couleur et son rôle dans la peinture constituent, depuis des siècles, un enjeu de déchirements entre deux armées campant sur des positions antithétiques, un extrême étant défendu par Poussin : Les couleurs dans la peinture sont des leurres qui persuadent les yeux, comme la beauté des vers dans la poésie. l’autre par Delacroix : La couleur est par excellence la partie de l’art qui détient le don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent d’abord à la pensée, la couleur n’a aucun sens pour l’intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité. Claude Briand-Picard renvoie ces deux points de vue dos à dos en ne faisant plus de l’acte de peindre, comme il l’a été pendant des siècles, une pratique de recouvrement d’une surface mais une démarche expérimentale de collecte et d’assemblage. Il renie ainsi, d’emblée, toute velléité d’identification. Il s’inscrit dans la démarche initiée par Duchamp, empruntant matériaux colorés et formes élémentaires au monde de la grande consommation ou à celui de l’industrie. Dans cette démarche, essentiellement ludique, qui enchaîne, non sans une certaine dose d’humour et d’ironie, appropriation, détournement puis réhabilitation – voire transfiguration – du banal, il définit un autre mode de relation du corps de l’artiste à l’œuvre en gestation. Il altère et redéfinit également, de façon tout aussi radicale, la relation du spectateur à l’œuvre, l’engageant dans une démarche inverse de celle de l’artiste : de la délectation visuelle à la prise de conscience de la banalité des matériaux constitutifs. Selon les propos de son collègue Antoine Perrot, les repères esthétiques traditionnels sont, chez lui, floués par des œuvres qui adoptent et magnifient tous les reproches faits à la couleur depuis des siècles : trop crue, trop populaire, trop féminine, trop irrationnelle, trop sensuelle… L’abandon du geste de recouvrement d’un subjectile par de la couleur ne va cependant pas jusqu’à la négation de la technique, telle que Duchamp la revendiquait. Bien au contraire, chez Claude Briand-Picard, le recours au readymade color n’exclut ni une certaine forme de virtuosité ni des références à des modèles et à des maîtres du passé. Si, dans ses premières productions relevant de cette pratique, l’artiste se cantonnait dans des gestes élémentaires, dans des opérations simples qui déterminaient la prolifération de la couleur dans l’espace, sa pratique actuelle se fait plus virtuose, plus inscrite dans la lignée d’une tradition séculaire. Il s’autorise même parfois des interventions plus traditionnelles – touches ou retouches d’encre ou de couleurs – sur les matériaux colorés readymade assemblés : il souligne leurs articulations ou en accentue une caractéristique. Si l’on poursuivait le parallèle avec Duchamp, on pourrait dire de Claude Briand-Picard qu’il recourt à la pratique du readymade color rectifié. D’une certaine façon, l’artiste mène ainsi à son terme la réflexion de Maurice Denis sur la nature de la surface picturale[1], faisant aussi écho au propos d’Oscar Wilde dans Le Portrait de Dorian Gray : L’art est toujours plus abstrait que nous ne l’imaginons. La forme et la couleur nous parlent de forme et de couleur, et tout s’arrête là. Car, il ne faut pas l’oublier, le primat de la couleur fait de Claude Briand-Picard un peintre avant tout, même quand il investit la troisième dimension. Claude Briand-Picard ne renie pas non plus l’aura dans sa définition benjaminienne – l’unique apparition d’un lointain, quelle que soit sa proximité[2] – et n’adhère pas plus à la contre-définition qu’en donne Duchamp – c’est le spectateur qui fait l’œuvre –. Les œuvres de Claude Briand-Picard ne ressortissent pas aux productions de la culture de masse, ne sont pas de ces purs produits de fausse conscience, tels qu’Adorno les définissaient. Elles restent uniques, font référence à l’histoire de l’art et sont foncièrement polysémiques. Prenons, par exemple, ses récentes compositions à partir de rideaux de douche en matière plastique, plissés et assemblés par thermoformage avant d’être présentés frontalement, au mur. La première lecture est celle d’une composition s’inscrivant dans une esthétique du XVIIIe siècle, de la préciosité du rococo, plus précisément. Mais, quand le regard pénètre un peu plus dans la foisonnante luxuriance des couleurs, l’atmosphère des compositions de Klimt s’impose, au point même de ne pas pouvoir s’empêcher de vainement chercher à identifier, sur le fond profus, une forme humaine, une silhouette. Ce n’est que dans une phase ultérieure, après plusieurs phases d’errance dans de multiples cheminements de lecture, que le regardeur prend conscience du processus de construction de l’œuvre et de la banalité de ses matériaux… Ailleurs, Claude Briand-Picard proposera ses relectures, souvent ironiques, jamais cruelles, mais toujours ludiques, d’œuvres de maîtres du XXe siècle ou de ses contemporains, de Piet Mondrian à Dominique De Beir, en passant par Fritz Glarner, Aurelie Nemours, Claude Viallat et Antoine Perrot. Il reproduira minutieusement, à l’échelle 1, le calvaire qui se dresse à quelques pas de sa résidence-atelier de la presqu’île de Rhuys. Seule différence avec l’original, la surface de granit est remplacée par un assemblage de briquettes multicolores en matière plastique, telles les écailles sur la carapace d’un pangolin géométrisé ou la peau d’un très improbable reptile. Plus loin, un assemblage de Que sais-je ?, dont les couleurs des couvertures sont subtilement nuées, propose une relecture autre des damiers colorés de Richard Paul Lohse. Des agitateurs pour cocktail, des touillettes pour café, des cuillers comme on en trouve dans les petits pots de crème glacée, des pailles pour consommer des sodas, tous en matière plastique dans des couleurs criardes, constituent autant de points de départ pour des œuvres rigoureusement construites, que n’auraient pas reniées les tenants les plus orthodoxes de l’Art Concret. Mais avec, en sus, cette dimension ludique en forme de pied de nez ou de pirouette, pour rappeler que, au-delà de tous les discours pontifiants, l’art reste avant tout un jeu, pour l’artiste et pour le regardeur. Art du jeu ? Jeu de l’art ? Jeu dans l’art ? Les trois, dans une démarche qui provoque – ou invoque ? – simultanément Valery, Hegel et Bachelard. Dans un registre moins influencé par l’abstraction géométrique, des bandes adhésives de récupération, collées, sinueuses, sur des grandes feuilles de papier calque, des emballages du journal Le Monde, froissés et collés, des éponges à usage domestique, des disques à démaquiller en coton, de grandes allumettes pour barbecue, tous utilisés tels quels ou discrètement rectifiés, servent de points de départ à des assemblages dont les qualités plastiques ne sont en rien affectées, altérées ou minimisées par la banalité du matériau. Et, partout, même dans les rares compositions à dominante en noir et blanc, la couleur readymade, parfois rectifiée, transfigure les formes normalisées, banalisées, dépersonnalisées, renvoyant étrangement au propos d’Yves Bonnefoy : La peinture peut être poésie. La couleur n’est-elle pas là pour jeter d’un coup toute sa profondeur dans le discours du tableau ?[3] Louis Doucet, septembre 2012

[1] Se rappeler qu’un

tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque

anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un

certain ordre assemblées, in revue Art et Critique, 30 août 1890.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

Les dessins de Régis Sénèque

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Régis Sénèque est un artiste aux productions protéiformes. Il excelle dans le dessin, dans les installations et dans les œuvres en volume, mais la photographie reste son moyen d’expression de prédilection. Plus encore, cette technique structure ses œuvres, quelle que soit leur mode d’expression. Elle en constitue l’épine dorsale, le fil d’Ariane dans un labyrinthe qui accède à l’universalité en recourant à des références toujours personnelles. On se souviendra, notamment, des photographies de mains de la série je-u, ou le double dans un lieu multiple, d’une extrême simplicité dans leur sujet mais débordantes d’expressivité, sources de pure émotion, le corps de l’artiste renvoyant le spectateur à sa propre lecture, à son histoire, à son expérience – tactile, sensorielle et émotionnelle – personnelle, à son intimité. Ses dessins n’échappent pas à cette prévalence de la technique photographique, mais d’une autre manière. D’une certaine façon, ils répondent à l’anxiété d’Ingres quand celui-ci déclarait : «La photographie, c’est mieux qu’un dessin, mais il ne faut pas le dire.» Régis Sénèque utilise un support du commerce, conçu pour les revêtements muraux. Il s’agit d’un intissé blanc et lumineux, uniformément bosselé sur sa surface. Le crayon de couleur laisse du gris sur les protubérances et préserve les creux. On est, ici, proche de la technique des pointillistes, mais sans la couleur, dans une approche qui ne peut que renvoyer aux dessins en noir et blanc de Seurat. On ne peut pas, non plus, s’empêcher de penser à une photographie en noir et blanc, démesurément agrandie, jusqu’à ce que la pixellisation commence à en brouiller la lecture. Pirouette en forme de réponse ou de pied de nez à Walter Benjamin et à sa problématique de reproductibilité technique ? Contre-proposition à la position barthésienne : «Ce que la photographie reproduit à l’infini n’a lieu qu’une fois»[1]? Écho du propos de Kafka : «On photographie les objets pour les chasser de son esprit»[2]? Nostalgie évoquée par Martine Franck : «Une photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra pas» ? Contre-pied du propos de Stuart Mill «La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard»[3]?… Tout ceci et bien d’autres choses encore. Dans les dessins de Régis Sénèque, la technique divisionniste oblige le spectateur à un déplacement, à une appropriation de l’espace environnant. Pour pleinement prendre conscience de ce qui est figuré, le regardeur doit reculer et avancer plusieurs fois, pour voir se dégager, des pixels indéchiffrables, une image qui se précise progressivement quand il prend de la distance, puis se dissout de nouveau quand il effectue le mouvement inverse. Métaphore du processus de mise au point d’un appareil photographique ? Peut-être, mais, plus probablement, ce trouble d’un froissement tridimensionnel, selon l’expression fort pertinente de Bernard Point[4], suggère le procédé de mise en abîme cher aux artistes de tous les temps, d’un abîme réflexif, comme celui évoqué par Nietzsche[5], dont l’exploration est source d’infinies interrogations : Dans

l’abîme sans fond mon regard a plongé. Les dessins de Régis Sénèque imposent une réflexion sur le temps. S’ils tiennent, en première lecture, de l’instantané photographique et de la notion très mécanique de temps de pose, leur réalisation demande du temps, un temps du labeur, à une autre échelle, plus humaine. Il en est de même de leur déchiffrement par le regardeur, lequel n’a rien d’immédiat, d’instantané. La brièveté n’est pas de la partie, pas plus que la prévoyance ou le hasard. Et si complicité il y a, c’est plus avec le spectateur qu’avec le sujet qui est figuré. Il y a, dans ces dessins, simultanément, un peu de la définition que Simone Weil donnait de la mort – État instantané, sans passé ni avenir. Indispensable pour l’accès à l’éternité[6] –, de cette caractéristique du plaisir relevée par Paz – Le plaisir est instantané parce que l’homme résiste mieux au temps qu’à l’éternité – et de l’inexorable fuite du temps soulignée par Virgile : Fugit irreparabile tempus[7]. Nature morte ou vanité ? Probablement les deux et plus encore… À la fois mémorial et intermédiaire[8], le dessin, chez Régis Sénèque, répond donc à sa définition existentielle, ontologique, pourrait-on dire. En un temps où la couleur devient omniprésente, envahissante, importune, Régis Sénèque se confine dans le noir et blanc. Il en résulte un regard presque clinique, impersonnel et comme distancié, sur le monde, mais sans la moindre froideur ni antipathie. De fait, ses dessins résultent, le plus souvent, d’un lent glissement de l’individuel, de la sphère de l’intime, du moi intérieur, vers la dimension publique, vers l’universel. L’artiste nous fraie un passage d’un réel trop présent vers une fiction à découvrir, à disséquer. La lumière et l’aérien y prévalent, suscitant l’empathie. L’artiste ne met pas d’emblée ses tripes sur la table, mais, par de subtiles inférences, nous propose de multiples voies d’accès à son propre univers. La clé est sur la porte. Nous sommes invités à la pousser, à entrer, mais rien ne nous y oblige, si ce n’est une saine curiosité, une sorte de pulsion visant à transmuer un plaisir instantané en une éternité... Dans ses dessins les plus récents, Régis Sénèque s’affranchit du format rectangulaire en nous proposant des œuvres découpées, présentées, non pas fixées au mur, mais à une petite distance de celui-ci, juste assez pour que la feuille y projette un ombre. La découpe ne suit pas nécessairement le contour du motif dessiné, mais impose sa forme propre – double si l’on considère son ombre projetée sur le mur – qui peut, selon les cas, borner l’expansion d’un dessin proliférant ou offrir des plages de respiration, des possibilités d’envol à des propositions plus concentrées et réflexives. On assiste ainsi à l’introduction d’une troisième dimension, plus mentale, d’ailleurs, que physique, réifiant le dessin tout en le désignant comme fragment. Un fragment dont l’incomplétude présumée s’avère fausse, un peu à la façon dont une portion d’hologramme porte potentiellement en elle l’intégralité de l’image. Le parallèle avec les précieuses miniatures et les petits formats en noir et blanc de Philippe Favier s’impose à l’esprit. Dans cet exercice, apparemment vain, consistant à vouloir réaliser une photographie à la main, en partant de ses composants de base, de ses pixels, il y a probablement un peu de dérision, mais, aussi et surtout, une remise en cause cinglante, par les moyens mis en œuvre par ses tenants même, de tout un courant hyperréaliste qui place la virtuosité technique devant le contenu et la sensation. Régis Sénèque, dans ses dessins, prend aussi à contre-pied les réflexions de Walter Benjamin sur la photographie et sa réification. Il n’est plus question, ici, de reproductibilité technique, ni même de productibilité mécanique, mais de productibilité manuelle. C’est donc à une redécouverte, à un repositionnement de la photographie, que nous convie l’artiste et, ce, par un recours à des techniques autres que celles de la photographie. Ingres peut donc dormir en paix : dessin et photographie peuvent coexister pacifiquement, se nourrir mutuellement l’un de l’autre, sans pour autant s’entre-dévorer…

[1] In La Chambre claire.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

Subjectiles III

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

À ne pas rater... |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Sur une invitation de Jacqueline Boissier

Memento

Jamais toujours le même

Velours noir

Patrice Pantin

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

© Cynorrhodon – FALDAC, 2012

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre